Künstlerprofil Toni Wolter 1875-1929

1875 Anton (genannt Toni) Wolter erblickte am

20.09.1875 in Friesdorf zwischen Bonn und

Bad Godesberg das Licht der Welt. Die

Familie Wolter war eine alteingesessene

und sehr angesehene Bonner Familie, die

- weit verzweigt - durchaus einflußreiche

Persönlichkeiten aufwies. (Darunter die

Erzäbte im bayrischen Kloster Beuron,

einige Großindustrielle in den USA, Lehrer,

Pfarrer und Schulleiter/innen im Rheinland)

Tonis Vater, Lorenz Wolter, (1843-1905) war

der Sohn des Brauereibesitzers Anton Wolter

(1807-1883), der zusammen mit Tonis Onkel

Nicolaus Wolter 1855 von Bonn nach Fries-

dorf gezogen war, um dort Bier zu brauen.

Tonis Mutter Christine Wolter (1848-1905),

geborene Pützfeld, entstammte einer eher

einfachen Landarbeiterfamilie in Friesdorf. Toni Wolter wuchs die ersten

beiden Lebensjahre wohlbehütet in seinem Geburtshaus in der Annaberger

Straße unweit dem Haus seiner Großeltern (mütterlicherseits) in Friesdorf

auf.

1877 Umzug der Familie Wolter von Friesdorf nach Bad Godesberg. Tonis

Mutter Christine Wolter - kurz "Stine" genannt - , war eine resolute,

durchaus lebenskluge Frau. Sie übernahm in Godesberg die Gaststätte

"Zum Gambrinus" und machte das Lokal alsbald zu einem stadtbekannten

Treffpunkt für die Boheme, für Studenten ebenso wie für das (Bildungs-)

Bürgertum. Natürlich schenkte sie "Wolterbier" aus, das ihr Mann Lorenz

in der elterlichen Brauerei in Friesdorf braute und in den dortigen, braue-

reieigenen Felsenkellern kühlte. Die Wolters machten ein anerkannt

gutes Bier. Im Vorgebirge - überhalb von Alfter - bauten sie ihren eige-

nen Hopfen an und verarbeiteten Hopfen und Malz in einer eigenen,

eigens gebauten Malzmühle. Die Gaststätte "Zum Gambrinus" florierte

unter "Stines" Leitung. Schon bald konnte man sich ein größeres Wohn-

haus in der Winterstraße leisten. Der kleine Toni begleitete seinen Vater zur Arbeit. Während der Vater arbeitete, spielte Toni meist bei den Groß-

eltern oder im naheliegenden Wald am Venusberghang. Im Kindergarten

fiel schon früh sein zeichnerisches Talent auf.

Toni konnte bereits als Steppke erstaunlich genau Menschen, Tiere und

Bäume nach der Natur zeichnen. Bei Einladungen zu Familienfesten wurde

er geradezu als "Wunderkind" vorgeführt und vielleicht lag genau in dieser

frühkindlichen Erfahrung der Grund, warum Toni später nur ein berufliches

Ziel kannte: Er wollte unbedingt ein bildender Künstler werden.

1882 Toni wird in die Burgschule in Godesberg eingeschult. Er ist kein be-

sonders guter Schüler, hängt in Schreiben, Lesen und Rechnen den

anderen Kindern hinterher. Viel lieber durchstreift er die Gegend, er-

klettert jeden Felshügel und erkundet die Höhlen und Verstecke rund

um die Godesburg. Sein Vater veranlasst schließlich, dass er in`s

"Hubertinum" - eine Godesberger Privatschule - aufgenommen wird. Hier

soll er die notwendige Studienreife erhalten, um nach dem Willen seines

Vaters später einen anständigen Beruf - Pastor, Arzt, Lehrer oder Richter -

ergreifen zu können. Doch es kommt anders.

1885 Während der Schulferien, die der 10-jährige Toni bei einer seiner Tanten

in Moselweiß (heute Vallendar) verbringt, leitet ihn seine Cousine Lina

Frings an, das Aquarellieren zu erproben und bringt ihm die Grundzüge

dieser Maltechnik bei. Toni ist so fasziniert, dass er schon bald aus ei-

genem Antrieb "raus geht, um zunächst an einfachen, dann aber an

immer schwereren Motiven zu üben". Auch zuhause setzt er seine Übun-

gen fort. Darüber vergehen Jahre. Der Unterricht im Hubertinum ist öde,

Tonis schulische Leistungen werden auch durch Nachhilfe nicht wesentlich

besser. Einzig der Sport-, Musik- und Kunstunterricht interessieren ihn

wirklich. Beim Aquarellieren merkt er, dass es ihm einfach an der not-

wendigen handwerklichen Routine fehlt, um malerisch das auszudrücken,

was er ausdrücken will. "Die Farben wollen nicht so, wie ich es will" ver-

sucht er seinen Frust bei seiner Mutter los zu werden. Die bemerkt natür-

lich den trotzigen Unwillen ihres Sohnes, merkt aber auch, dass da offen-

sichtlich mehr als nur ein kleines Flämmchen in ihrem Sohn brennt.

Letzendlich ist sie es, die in ihrer klugen und bestimmten Art bei ihrem

Mann durchsetzt, dass ihr einziger Sohn, statt ein "Studierter" zu werden,

einen gestalterischen Beruf einschlagen darf. Allerdings, so postuliert der

Vater, wenn der Sohn schon nicht in seine Fußstapfen als Bierbrauer oder

in die seiner Mutter als Gastwirtin treten will und deren Geschäft fortführt,

so muß er doch einen "anständigen" Lehrberuf erlernen.

1889 Toni Wolter verläßt das Hubertinum und beginnt eine Lehre als Maler und

Anstreicher bei Meister Franz Le Roi in Bad Godesberg. Das hat zwar wenig

mit wirklicher Kunst zu tun, aber Toni lernt "von der Pike auf" mit Pinsel

und Farben, mit Verdünnen und Anmischen, mit Grundieren und streifen-

freiem, sauberem Farbauftrag umzugehen. Die drei Lehrjahre hält er

eisern durch, vielleicht auch deshalb, weil ihm ab und zu aufgetragen wird,

die ein oder andere Wandmalerei in den Treppenhäusern oder in der guten

Stube bei Kunden auszuführen. Nach drei Jahren ist es geschafft.

1892 Toni Wolter besteht seine Gesellenprüfung und wird "freigesprochen". Er

will mehr, geht nach Köln, um an der Abteilung für Kunstgewerbe der

"Gewerblichen Fachschule der Stadt Köln" ein Studium für Dekorations-

und Kirchenmalerei zu beginnen (Aus der Abteilung für Kunstgewerbe

entwickeln sich später die "Kölner Werkschulen"). Die Ernüchterung

ist groß: Toni behagt der schulische Drill, dem anfangs alle Studenten

unterliegen, überhaupt nicht. Er quittiert kurzerhand den Unterricht und

geht als 17-jähriger Geselle auf Wanderschaft (Walz). In rascher Folge

besucht er Berlin, Hannover, München und Konstanz. Von dort aus bricht

er in die Schweiz und nach Italien auf. Es ist nicht bekannt, bei welchen

Betrieben Toni gegen freie Kost, Logis und einem geringen Entgelt auf

der Walz gearbeitet hat. Er trifft in Italien auf einen freien Kunstmaler,

- wohl wie er ein Deutscher - "der ihm die Augen für die Schönheit der

Natur öffnet", mit ihm umherzieht, ihm die Toscana, Rom und Neapel

zeigt und zu jedem Monument, auf das sie stossen, eine passende Ge-

schichte zu erzählen weiß. Nach und nach erkennt Toni, dass Kunst,

Kultur und Bildung untrennbar zusammen gehören. Er saugt alles in sich

auf und ist glücklich, neben seinem Malerfreund sitzen, aquarellieren und

gleichzeitig dessen Worten lauschen zu können. Nach knapp einem

Jahr gemeinsamer Wanderschaft und Umherziehens trennen sich ihre

Wege wieder.

1894 Voller nachhaltiger Eindrücke kehrt Toni nach Hause zurück, da ihm

das Geld ausgeht. In Godesberg muß er nun selbst für seinen Lebens-

unterhalt sogen. Die Eltern helfen ihm, vermitteln ihm Aufträge zur

Schilderanfertigung für Geschäftshäuser und Werkstätten, für grafische

Arbeiten (Speisekarten, Weinkarten etc. ) sowie für die Renovierung und

künstlerische Ausmalungen von Decken und Wänden in Häusern des

Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreises.

Toni gestaltet unter anderem

die Gaststätte seiner Mutter, den

großen und kleinen Bewirtungs-

Saal des "Ännchens", die Treppen-

häuser der "Pferde"-Spedition

Düren sowie die Kontorwände der

angeschlossenen Kohlenhandlung.

In seinen freien Stunden malt er

Landschaften, Stillleben und Gen-

rebilder. Seine Zeichnungen und

Aquarellstudien sammelt er, um

sie gegebenenfalls später als Vor-

lagen für Auftragsarbeiten einset-

zen und nutzen zu können.

1897 Die Eltern, Lorenz und Elisabeth (Stine) Wolter verkaufen ihren Anteil an

der inzwischen ziemlich maroden Friesdorfer Brauerei sowie die gutge-

hende Gaststätte: "Zum Gambrinus" in Godesberg. Sie lösen ihren Haus-

halt komplett auf und ziehen zu Lorenz Schwester Anna Wolter nach

Vallendar (bei Koblenz). Anna Wolter betreibt dort ein Weiterbildungs-

institut für junge Frauen, und gibt unter anderem "Kochunterricht" und

"Hauswirtschaftslehre". Lorenz und seine Frau Elisabeth Wolter unter-

stützen sie mit ihrem profunden fachpraktischen Wissen.

Mit der Auflösung des Haushaltes in Bad Godesberg ist der Weg für Toni

Wolter frei: Er bewirbt sich an der Königlichen Kunstakademie zu

Düsseldorf und wird nach Vorlage seiner Künstlermappe zum Studium

in der Elementarklasse (Grundstudium) angenommen. Toni zieht nach

Düsseldorf um. Professor Ernst Röder (1819 -1915) und sein Assistent

Willy Spatz (1861-1931) betreuen die Elementarklasse. Und wieder hat

Toni zunächst nur öde zu "büffeln": Mit Bleistift, später auch mit Feder

und Tinte, sind tagein, tagaus klassische Gipsbüsten zu zeichnen. Als er

sich nach einem halben Jahr "grumelnd" bei Prof. Röder beschwert, deu-

tet ihm dieser an, dass die ganze "Plackerei" mit voller Absicht geschehe.

Man wolle und müsse in der Elementarklasse die weniger geeigneten

Studenten aussieben. "Entweder man ist von Natur aus Künstler, dann

setzt man sich auch durch, - oder man ist kein Künstler, dann gibt man

eben auf und wird "ausgesiebt". Toni ist das eine Lehre!

Nach einem weiteren halben Jahr stellt er im November 1898 den Antrag

auf eine Zwischenprüfung. Er besteht die Prüfung, ist damit "Eleve der

Königlichen Kunstakademie" und wird in die "Naturklasse" versetzt. Die

Aufgaben werden schwieriger, verlangen nun auch theoretisches Wissen

über den Charakter von Farben, von Licht, Perspektive, Proportionen, von

Flora und Fauna und von der menschlichen Anatomie.

1900 Zusammen mit einigen seiner Kommolitonen reist Toni Wolter nach Paris.

Dort findet gerade die Weltausstellung statt, in der das gesamte moderne

Wissen, neue Erkenntnisse der Naturwissenschaft, neue Erfindungen in der

Technik, neue Kunstströmungen etc. aufgearbeitet und dargestellt werden.

Der ideale Ort zum angewandten Lernen! Toni saugt alles in sich auf. Zu-

sammen mit seinen Kollegen studiert er die Meisterwerke im Louvre,

zeichnet, malt und aquarelliert die Vorlagen und vergisst auch nicht,

Alltagsszenen aus seinem täglichen Leben in Paris zu Papier bzw. auf die

Leinwand zu bringen. Monate vergehen, Toni lernt Land und Leute kennen.

Er ist wissbegierig, ist aufgeschlossen und reift heran. Zurückgekehrt nach

Düsseldorf wird er in die Klasse von Professor Eugen (Eugene) Dücker

(1841-1916) aufgenommen und darf endlich "Landschaftsmalerei" studieren.

Alles ist auf einmal anders. Bei Eugen Dücker gibt es keinerlei Zwang. Toni

Wolter hatte erwartet, dass der Meister ihm beibringt, wie man am besten

schöne Landschaften malt. Aber der Meister macht keinerlei Anstalten dazu.

Im Gegenteil. Er läßt seine Studenten in Ruhe. So müssen sie sich selbst

behelfen. Sie gehen raus in die Düsseldorfer Umgebung und malen vor Ort

das, was sie sehen. Und genau das hat Dücker bezweckt. Seine Schüler

sollen aus sich heraus nach ihren eigenen Sicht- und Malweisen malen. Nur

so kann nach seiner Überzeugung etwas Neues entstehen. Einzig die "Nach-

besprechungen" der entstandenen Arbeiten nimmt Dücker ernst. Und da

hagelt es häufig Kritik. Gerade die vermeintlich besonders "gelungenen"

Bilder nimmt er auseinander. "Du sollst nicht schön malen, Du sollst auch

nicht poetisch malen und Du sollst vor allem nicht das malen, wovon Du

glaubst, das andere es so sehen wollen. Sei Du selbst und entwickle

Deinen eigenen Stil!"

Toni Wolter braucht einige Zeit, um mit Dücker und seiner Malauffassung

klarzukommen. Dann aber verstehen sich die Beiden und offensichtlich

wird Toni in der Folgezeit sogar Dückers Lieblingsschüler. Er darf als

einziger zusammen mit Dücker an desssen Auftragarbeiten malen (So ist

beispielsweise belegt, dass der Meister mit seinem Schüler an einem

externen Riesenlandschaftsbild arbeitete, das die Schifferbörse in Duis-

burg-Ruhrort bei Dücker in Auftrag gab).

1902 Toni Wolter verläßt Düsseldorf für einige Monate, um als Privatschüler

des damals recht bekannten norwegischen Malers Fritz Thaulov (1847-1906)

die "nordische Naturauffassung" kennenzulernen. Thaulov beeinflußt

die Malweise seines Schülers und stellt ihm bei passender Gelegenheit

Eugen Bracht vor. Bracht ist mit Fritz Thaulov befreundet. Er hat im selben

Jahr eine Professur für Landschaftsmalerei an der Kunstakadmie Dresden

erhalten und zeigt sich an Toni Wolter als möglichen Meisterschüler und

Assistenten interessiert.

1904 Toni Wolter wird studentisches Mitglied in der Düsseldorfer Künstlervereini-

gung "Malkasten". Man trifft sich unter Kollegen im gleichlautenden Szene-

lokal "Malkasten", man feiert zusammen, verabredet sich untereinander und

schließt Freundschaften. Toni Wolters engere Freunde werden die Gebrüder

Hans und Joseph Kohlschein, Robert Seuffert, Walter Heimig, Richard Bloos,

Max Westfeld, Carl Plückebaum und Ernst Inden.

Berühmt (und wegen ihrer Freizügigkeit auch durchaus berüchtigt) waren

die Malkastenfeste, die als Kostümfeste jedesmal unter einem anderen

thematischen Motto standen und durch ihre fantasievollen künstlerischen

Dekorationen und ihre "stilbildende" Ausstattung glänzten. Toni Wolter

wirkte an einigen der zwischen 1904 und 1907 organisierten Themenfeste

mit. Maßgeblich hat er wohl die Ausstattung vom "Fest der schwarzen Tulpe"

geplant und mit seinen Malerfreunden umgesetzt. Auch an dem Festspiel:

"Im Reiche des Tanzes", das auf Idee und Konzept seines Freundes Robert

Seuffert beruhte, hat er mitgewirkt.

Bis 1908 blieb Toni Wolter studentisches Mitglied des "Malkastens" und auch

danach blieb er bis 1913 dem Malkasten als ordentliches Mitglied verbun-

den. Dies wohl auch deshalb, weil Toni Wolter im Malkasten seine spätere

Frau Else Schlesinger kennenlernte.

1907 Toni Wolter scheidet als Meisterschüler von Eugen Duecker aus der Kunst-

akademie Düsseldorf aus und geht zu weiteren Studien nach Dresden zu

Eugen Bracht. Er wird dessen Assistent und begleitet Bracht bei seinen

Studienreisen ins Elbsandsteingebirge, nach Prag und Böhmen. Wahr-

scheinlich nahm Toni Wolter über Eugen Bracht erstmals das Thema der

Industriemalerei als reizvolles, wenn damals auch noch sehr ungewöhn-

liches Motiv in der zeitgenössischen bildenden Kunst wahr. Toni Wolter

macht bei Eugen Bracht an der Kunstakademie Dresden seinen Ausbil-

dungsabschluß.

1907 Danach fährt er in seine Heimatstadt Bad Godes-

berg zurück, um dort noch im selben Jahr Else

Schlesinger zu heiraten. Else Schlesinger absol-

vierte in der 1904 zwischen Rüngsdorf und

Mehlem gegründeten "Rheinischen Obst- und

Gartenbauschule für Frauen" eine Ausbildung als

Landschaftsgärtnerin. Der Ehe entstammen drei

Kinder. Else Wolter, geb. Schlesinger kommt aus

einer begüterten deutsch-amerikanischen Indus-

triellenfamilie. Ihr Vater Adolf Schlesinger kam

1895 mit seiner Familie aus den USA nach

Deutschland zurück und zog nach Elses Heirat

mit Toni Wolter zunächst nach Düsseldorf. Die

Familie Schlesinger führte ein repräsentatives,

durchaus kunst- und kulturbeflissenes Haus und

waren u.a. mit den Familien Osthaus in Hagen,

Conen in Bonn, Dreyers in Bielefeld und Janssen

in Düsseldorf gut bekannt.

1902 kaufte sich Adolf Schlesinger in ein Stanz- und Dampfhammerwerk in

Werdohl ein. Er fördert die künstlerischen Ambitionen seines Schwieger-

sohns nach Kräften. Auf sein Anraten hin beteiligt Toni Wolter sich an einem

privaten Atelier für Theatermalerei in Düsseldorf ("Die Bühne") und erhält

dort ein festes Gehalt. Daneben vermittelt man ihm Privataufträge und

entsprechende Ausstellungsgelegenheiten. Schon bald hängen Toni Wolters

Landschaftsgemälde in Düsseldorfer und Bonner Kunstgalerien und finden

von dort ihren Weg in die Salons und Wohnzimmer des gutbürgerlichen

Mittelstandes. Schlesingers Werdohler Werk prosperiert in den Folge-

jahren, wird größer und größer bis es im Rahmen der Montanunion 1928

zusammen mit anderen Gesenkschmieden zur Hoesch- Schmiedag AG

verschmolzen wird.

1909 Die Beteiligung an dem Atelier für Theatermalerei "Die Bühne" wird für Toni

Wolter zu einem finanziellen Fiasko. Er verkauft seinen Anteil, erhält aber

nur einen Bruchteil dessen, was er privat hineingesteckt hat, wieder heraus.

Es reicht gerade, um sich in Düsseldorf in einer Fremdenpension einzu-

mieten und ein ebenfalls angemietetes kleines, eher karges Atelier zu be-

treiben. Zum Herbst des Jahres läßt sich das Paar - weitab von allen

Freunden und Bekannten - in der Eifel in der Nähe des Ortes Schlangen eine

Hütte zu bauen, um dorthin umzuziehen. Der Not gehorschend, laden die

Wolters regelmäßig Malerfreunde und Bekannte in ihre Hütte ein, um

durch Bettenvermietung zumindest eine geringe regelmäßige Einnahme zu

erzielen.

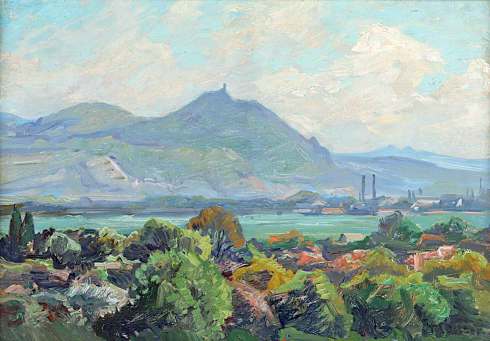

Toni Wolter sieht sich gezwungen, Bilder zu malen, die gut zu verkaufen sind, "schöne" Landschaften und markante, wiedererkennbare Stadtbilder nach dem Geschmack des Publikums. Erstmals malt und verkauft er nach eigenen Worten

das gleiche Motiv mehrmals. Der "Blick über den Rhein auf den Drachenfels"

wird ein besonderer Renner. Alleine von diesem Motiv sind aktuell vier leicht in

Größe und Ausschnitt variierende Fassungen bekannt.

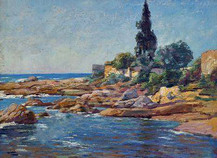

1910 Toni Wolter zieht es mit seiner Frau

in den Süden. Sie verbringen den

Winter in San Margherita in Italien

und erkunden den Golf von Rapallo

und Portofino.

1911 Toni Wolter erkrankt in Rapallo an

Gelenkrheuma. Seine Genesung

zieht sich hin. Das Ehepaar Wolter

lernt in der deutschen Kolonie in

Rapallo u.a. Gerhard Hauptmann,

Siegfried und Cosima Wagner sowie

die Landschaftsmaler Hans Thoma

(1839 - 1924) und Gustav Schönleber (1851 - 1917) kennen. Beide unter-

richten als Professoren an der Kunstakademie Karlsruhe. Sie überreden die

Wolters, auf der Rückreise Station in Karlsruhe zu machen.

Von Rapallo aus reisen sie zunächst

über Rom, Neapel und Pompeji nach

Capri, wo Toni Wolter viele Anregun-

gen und farbenfrohe Vorskizzen für

seine späteren "Italienbilder" anfer-

tigt. Schließlich geht es per Schiff

von Neapel nach Genua zurück. Auf

dem Rückweg machen die Wolters

Station in Karlsruhe. Sie werden

durch ihre Malerfreunde in die Karls-

ruher Gesellschaft eingeführt. Toni

Wolter ist von den sich ihnen bietenden künstlerischen und gesellschaftlichen

Entwicklungsmöglichkeiten so fasziniert, dass er in der Westendstraße in

Karlsruhe ein großzügiges Atelier anmietet und mit seiner Frau eine große,

repräsentative Wohnung am Weinbrennerplatz bezieht.

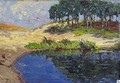

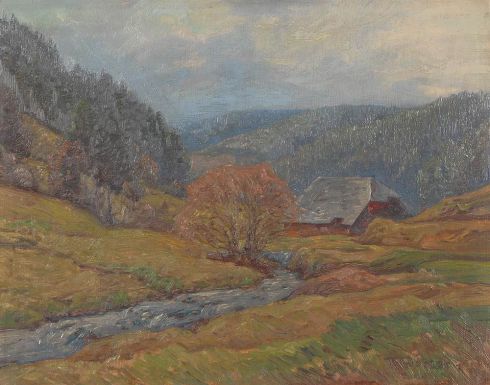

1912 Von Karlsruhe aus bereist das Ehepaar Wolter in den Folgejahren zu

Studienzwecken die deutschen Mittelgebirge. Insbesondere die Eifel und der

Schwarzwald haben es ihnen angetan.

Toni Wolter nimmt erneut Kontakt zu seinen geistlichen Verwandten im

Kloster Beuron auf und malt an den Gemälden weiter, die Erzabt Placidus

Wolter bereits 1908 - noch vor seinem Tod - bei ihm in Auftrag gegeben

hatte. Toni wohnt mit seiner Frau für einige Monate im Koster.

Man versucht, ihn als Lehrer für die Beuroner Kunstschule unter Pater

Desiderius (bürgerlich: Peter Lenz 1832-1928) zu gewinnen. Er lehnt ab,

weil ihm die klösterliche Kunst in Beuron "sitlistisch zu romanisierend" und

wenig natürlich erschien. Zudem war seine Gesundheit ziemlich angeschla-

gen. Man hatte bereits 1911 einen schwerwiegenden Herzklappenfehler-

wohl infolge seiner wiederholten Gelenkrheuma-Anfälle, bei ihm diagnos-

tiziert.

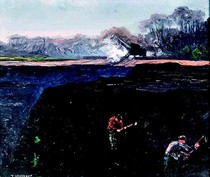

1914 Toni Wolter wird aufgrund eines Attests von dem Kurarzt Dr. Franz Groedel

in Bad Nauheim "nicht kriegsverwendungsfähig" geschrieben. Seine vater-

ländische Pflicht erfüllt Wolter, in dem er als technischer Zeichner in der

zur Waffenschmiede umfunktionierten Werdohler Stanz- und Dampfham-

merwerken seines Schwiegervaters anheuert. Er beobachtet die Fabrika-

tionsabläufe, beobachtet die Arbeiter bei ihrer schweren Arbeit. Irgend-

wann beginnt er, schnelle, flüchtige Skizzen inmitten der von Dampfram-

men erzitternden Werkhalle, inmitten des Lärms, der Hitze und der

"magisch" glühenden, schweren Brammen anzufertigen. Im wird klar,

dass diese alles andere als natürlich-schöne Szenerie eine ganz eigene

Faszination und Ästhetik besitzt. Toni Wolter kann die so andersartige

Ästhetik allerdings mit seinen bisherigen malerischen Mitteln "nicht richtig

fassen". Als Landschaftsmaler eher mit Natur, Ruhe, Himmel und Erde,

Licht und Schatten, Luft und Wolken, mit detailreicher Nähe und horizon-

taler Weite konfrontiert, muss er sich nun mit den genau gegenteiligen

Elementen einer schwerindustriellen Produktion auseinandersetzen. Das

reizt ihn. Er fertigt in seiner Freizeit - basierend auf seinen Skizzen - erste

Farbstudien an, um malerische Lösungen für ein "Werkhallenbild" zu finden.

Schließlich - nachdem er sich seiner malerischen Ausdrucksmittel halbwegs

sicher ist - malt er ein großes Ölgemälde: "Das alte Dampfhammerwerk".

Damit hat er sich eine neue Motivgruppe - später vielfach als "Industrie-

malerei" bezeichnet - erschlossen. Gesundheitlich geht es ihm in Werdohl

nicht sehr gut. Seine Herzkrankheit ist nicht auskuriert. Er ist häufig krank,

was mit längeren Krankenhausaufenthalten verbunden ist. Schließlich wird

er von seiner Arbeit in Werdohl freigestellt und kehrt zu seiner Frau nach

Karlsruhe zurück.

1915 In Karlsruhe erblickt als erstes Kind eine Tochter das Licht der Welt. Toni

Wolter entschließt sich - aus gesundheitlichen Gründen und wegen der

unüberschaubaren Kriegslage - mit Frau und Tochter 1916 nach Hüfingen

(bei Donaueschingen) umzuziehen. Hüfingen war in Malerkreisen bekannt,

weil dort vor dem Zuzug der Familie eine Künstlerkolonie bestanden hatte.

Die Wolters führen - wohl mit finanzieller Unterstützung des Schwiegerva-

ters - ein großes Haus mit insgesamt vier Hausangestellten. Sie nehmen

an dem gesellschaftlichen Leben in der Stadt teil, finden letzendlich aber

keinen realen Anschluß.

1918 Die beiden Zwillingssöhne Gottfried und Wolfgang werden geboren. Zu

dieser Zeit herrscht eine Gippe-Epidemie, die bei Else Wolter zu einer

schweren Lungenentzündung führt. Die Zwillingsgeburt erfolgt unter großen

Komplikationen. Man sieht sich gezwungen, eine Frühgeburt einzuleiten.

Drei Tage später verstirbt Else Wolter, geb. Schlesinger im Wochenbett.

Sie wird nach Bad Godesberg überführt und am 2.11.1918 in dem Fa-

miliengrab der Wolters auf dem Godesberger Burgfriedhof begraben.

Zum Ende des ersten Weltkrieges steht Toni Wolter mit seinen drei Kin-

dern (und dem Hauspersonal) alleine da. Er entschließt sich, übergangs-

weise nach Karlsruhe zurückzuziehen, da er für Godesberg zunächst

keine Zuzugsgenehmigung erhält. Sein Geld hat Toni Wolter in Kriegsan-

leihen angelegt und es komplett verloren. Bei der Auflösung seines Haus-

haltes in Hüfingen kann er aber rund 30 seiner 60 bevorrateten Werke

verkaufen. Den Rest veräußert er in Karlsruhe, um die Familienunter-

kunft im Gasthof "Zur Kanne" in Untergrombach (bei Karlsruhe) zu bezahlen.

1919 Ein Artikel im "Badischen Beobachter" (Nr 228 vom 17.05.1919) über eine

eher private, nicht öffentliche Ausstellung seiner Werke im Saal des

Gasthofes "Zur Kanne" belegt, dass Toni Wolter eine Vielzahl von Skizzen

und Studien lokaler Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den "Blick zum

Tal" vom Michelsberg aus anfertigt, um diese auf "Bestellung" auszuarbeiten.

In wie weit seine Bemühungen fruchten und es tatsächlich zu entsprechen-

den Auftragsarbeiten kommt, ist nicht belegt.

Sein alter Schulkamerad Nicola Düren besorgt ihm schließlich die Zu-

zugsgenehmigung bei der damals durch die Engländer verwalteten Stadt

Bad Godesberg. Nach 30 Jahren kehrt Toni Wolter in seine Heimatstadt

zurück. Den Kontakt nach Bad Godesberg hatte er in dieser Zeit nie ver-

loren. Zwischendurch war er während seiner Studienzeit, während der

Studienreisen und in der anschließenden Zeit des Herumziehens immer

wieder zurückgekommen und hatte bei seinen Verwandten im Hotel-

Restaurant "Arndtruhe" Quartier genommen. Die "Arndtruhe" gehörte

der Familie Loevenich. Josef Loevenich hatte das Lokal als Schwiegersohn

von Minna Wallraff (Schwester von Lorenz Wolter und Tante von Toni) um

die Jahrhundertwende übernommen und es zu einem gutgehenden Hotel-

Restaurant mit einem angeschlossenen kleinen Ernst-Moritz-Arndt-Museum

ausgebaut.

1920 Toni Wolter erwirbt in Bad Godesberg in der Karl-Finkelnburg-Straße mit

den Mitteln, die sein Schwiegervater zugunsten der Enkelin Brigitta und

der Enkel Gottfried und Wolfgang angelegt hatte, ein Haus. An dieses Haus

baut er mit eigenen Mitteln ein größeres Atelier an und richtet sich darin ein.

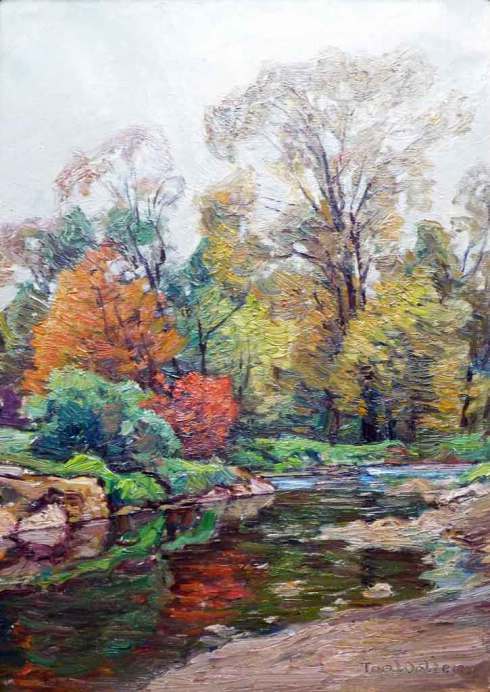

Er geht wieder hinaus, um in "freier Licht und Luft" vor Ort zu malen. Seine

Landschaftsmotive findet er im unmittelbaren Umfeld von Bonn. Die lokalen

Motive kommen gut an und so verkaufen sich seine Gemälde wie von

selbst.

1921 Toni Wolter lernt auf einer Ausstellung in Wiesbaden Marthe Sauer kennen.

Sie ist 23 Jahre jünger als er, eine ausgebildete Musikpädagogin und

Malerin. Toni und Marthe werden ein Paar, sie verloben sich und heiraten

1922. Marthe stammt aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie in

Wiesbaden. Marthes Vater - August Sauer - ist ein bedeutender Architekt

und Baumeister. Ihr Onkel mütterlicherseits - Anton Raky - ist ein weltweit

tätiger Bohrunternehmer aus Salzgitter. Er verfügt über ein ausgedehntes

geschäftliches Beziehungsgeflecht und pflegt persönliche Verbindungen in

alle Welt. Seinem Patenkind Marthe und ihrem Mann bietet er großzügig an,

"etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen".

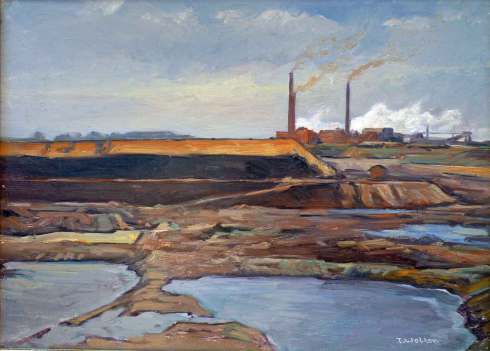

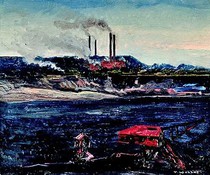

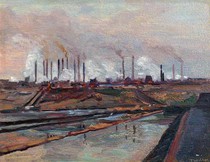

1922/ Irgendwann ist Toni Wolter zu Besuch bei einem Freund, der nahe einer der

1923 rheinischen Braunkohlengruben in einem alten Bauernhaus wohnt. Das

Haus soll abgerissen werden, Strom und Wasser sind bereits abgedreht

worden. Die beiden Freunde sitzen abends mit Blick auf ein entferntes

Brikettpresswerk mit angeschlossenem Kohle-Verstromungswerk am

Rande der riesigen Braunkohlengrube. Es beginnt zu dämmern und in dem

Maße, in dem die Grube vor ihnen immer dunkler wird, glühen die Lichter

in dem Verstromungswerk immer mehr auf. Aus den Schloten des riesigen

Werkes quillt massiger Rauch, der - von unten angestrahlt - ein quirliges

Farbspiel am Himmel verursacht.

Schlagartig fühlt Toni Wolter sich wieder an das Werdohler Stanz- und

Dampfhammerwerk seines Schwiegervaters und an die Skizzen erinnert,

die er damals in dem geschlossenen Werksgebäude gemacht hat.

Am nächsten Morgen skizziert er die Braunkohlengrube. Nun bietet sich

ein vollständig anderes Bild: In der sonnenbeschienenen Grube "quirlt" es:

Ein riesiger Schaufelbagger frißt sich durch die Erdschichten. Lange Förder-

bänder transportieren den Abraum vibrierend und quietschend ab. Andere

befördern die schwarze Kohle wie an einem mehrfach umgelenkten Faden

zu dem Werk, das im Hintergrund fast versonnen da liegt. Eher dünne

Rauchfahnen ziehen aus den Schornsteinen in den weitgehend blauen

Himmel.

Das Szenario läßt den Maler nicht mehr los. Er weiß, dass er an der künst-

lerischen Ästhetik dieser Motive einfach arbeiten muss. Das ist seine

Herausforderung, seine Arbeit! Zunächst noch versucht er die Kriterien

der über Jahre zu einer gewissen Perfektion gebrachten Landschaftsmalerei

auf seine neuen Motive und ihre Umgebungen zu übertragen. Dann aber

gibt er es auf, Plätze zu suchen, die im Vordergrund "schöne" Vegetation

zeigen. Nach und nach rückt er die offene Grube und die qualmenden

Schlote ins Zentrum seiner Gemälde.

Das kommt bei seiner bürgerlichen Klientel "nur be-

grenzt gut" an. Seine Bildverkäufe gehen zurück. Wer

will sich schon ein qualmendes Braunkohlewerk an die

Wand im Wohnzimmer hängen?

Dennoch, seine Bilder erregen Aufsehen. Man spricht

über sie und so ergeben sich im Laufe der Zeit neue

Kontakte. In dieser Situation tritt Anton Raky, Marthes

Taufpate, auf den Plan. Er gibt Toni Wolter den Auf-

trag, eines seiner Gewerke in Nienhagen zu malen

und macht ihn mit Dr. Paul Silverberg bekannt.

Silverberg ist Miteigner und Leiter des Braunkohle-

werkes Fortuna AG, das unter anderem den Strom

für die Stadt Köln liefert.

1923/ Toni Wolter bannt auftragsgemäß die Bohrtürme von Anton Raky in

1924 Nienhagen auf Leinwand. Er verbindet geschickt Industrie und Landschaft

miteinander und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Raky zeigt das Öl-

gemälde seinem Bekannten Paul Silverberg und vergisst nicht, hinzuzu-

fügen, dass Toni Wolter - der Maler - auch schon sehr beeindruckende

Gemälde im Rheinischen Braunkohlengebiet gemalt habe. Die will Paul

Silverberg natürlich sehen. Er beauftragt Toni Wolter, weitere "Braunkohle-

bilder" für ihn anzufertigen. Zudem stellt er ein Referenzschreiben für

Toni Wolter aus, in dem er bestätigt, dass dieser in seinem Auftrag tätig

sei und er mit den eindrucksvoll-repräsentativen Ergebnissen von Toni

Wolters Arbeit sehr zufrieden sei. Dieses Schreiben öffnet Toni Wolter

im Bereich der Industriemalerei alle Türen.

1925 Auf Vermittlung des Kurarztes Dr. Franz Groedel aus Bad Nauheim, mit

dem Toni Wolter seit 1911 persönlich befreundet war, erhielt er von dem

amerikanischen Großindustriellen Henry K. Janssen den Auftrag, dessen

Textilmaschinenfabrik in Pennsylvania (USA) zu malen. Henry Janssen war,

- wie Toni Wolter - Kurgast in der Klinik von Franz Groedel gewesen.

Henry K. Janssen (mitte) mit seinen ebenfalls deutschstämmigen Geschäfts-partnern Ferdinand Thun und Gustav Oberländer (um 1925)

Henry K. Janssen (mitte) mit seinen ebenfalls deutschstämmigen Geschäfts-partnern Ferdinand Thun und Gustav Oberländer (um 1925)

Zusammen mit seinen beiden Ge-

schäftspartnern hatte Henry K. Janssen

die "Wyomissing Industries" in Reading,

Pennsylvania aufgebaut. Ein Unter-

nehmen, das zunächst Stoffe und Tex-

tilien zur Weiterverarbeitung durch

amerikanische Bekleidungsfirmen her-

stellte. Schon früh spezialisierte man

sich auf "Nylon" und andere Kunstfaser-

gewebe. Weltbedeutung erhielt der

Konzern durch Herstellung und Vertrieb

kompletter Nylonwirk- und Strick-

maschinen, die für elegante Damen-

strümpfe und Dessous, aber auch für

Militäruniformen, schussfeste Westen etc. gebraucht wurden. Sein Lebens-

werk wollte der umtriebige Unternehmer, ähnlich den deutschen "Industrie-

baronen" durch die Gründung eines Museums und einer bedeutenden

wissenschaftlich-kulturellen "Library", zudem durch großzügige Stiftungs-

zuwendungen und Forschungsstipendien für die Nachwelt gesichert sehen.

Toni Wolter reist mit seiner Frau Marthe im September 1925 in die USA.

Für beide ist es eine Studienreise, die über Düsseldorf nach Antwerpen und

von dort per Schiff nach New York führt. Er malt, sie fotographiert in New

York. Anschließend fahren die beide zu den "Wyomissing Industries" nach

Pennsylvania weiter. Hier findet er ein komplett eingerichtetes Maleratelier

und einen 25 m hohen, extra für ihn gebauten "Malerturm" vor, von dem er

aus das gesamte Gelände des Industriekomplexes überblicken kann.

In kurzer Zeit entstehen 15 kleine und mittelgroße Ölgemälde des Unter-

nehmens sowie einige reizvolle Landschaftsbilder, die Toni Wolter später

der Familie seines Auftragsgebers schenkt.

Zur Ausführung von drei großen, wandfüllenden Gemälden kommt es leider

nicht mehr, da zunächst die ungünstige Witterung (Schneefall) und dann

eine plötzliche Herzschwäche Toni Wolter an seiner weiteren Arbeit hindert.

Die Wolters kehren über Hamburg nach Deutschland zurück, wo man im

gesamten Familienkreis das Weihnachtsfest 1925 feiern kann.

1925/ Nach Toni Wolters Rückkehr aus den USA häuften sich seine Malaufträge

1926 aus der Industrie. Was dem Rheinische Braunkohlesyndikat unter ihrem

Vorsitzenden Paul Silverberg Recht war, wollten nun auch die Rheinbraun

AG, die IG Farben; das RWE, die Energiekombinate in Bitterfeld und Lausitz

sowie einige große Stadtwerke nun ebenfalls haben: Repräsentative

Ölgemälde ihrer Industrieanlagen, die man auf Messen, Kongressen, vor

allem aber in Geschäftsberichten veröffentlichen konnte. Toni Wolter hat

in den Folgejahren viel zu tun.

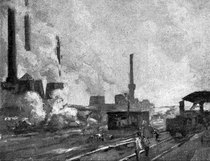

1928 Der Verein Deutscher Ingenieure organisiert in Essen seine Jahres-

tagung und richtet parallel dazu im Folkwang-Museum die große

Ausstellung: "Kunst und Technik" aus. Toni Wolter ist mit einigen seiner

"Braunkohlebilder" vertreten. Eigens zu diesem Event reicht er auch eine

zweite, größere Fassung seines Bildes von 1914: "Das alte Dampfham-

merwerk in Werdohl" ein. Vereinzelt greifen Kölner Galerien (u.a. der

Kunstsalon Abels) die Industriethematik auf und stellen einzelne Wolter-

Gemälde ihrem Kundenkreis vor. In den angesehenen "Westermanns

Monatshefte" (73. Jahrgang, Sept. 1928) erscheint ein Artikel von Prof.

Walter Bombe mit dem Titel: "Das Ruhrland in der Kunst unserer Zeit".

In diesem gibt er einen Überblick über die neue Gattung der "Industrie-

maler" ihrer Zeit. Toni Wolter ist exemplarisch mit zwei Ölgemälden

aus dem Bestand des Kunstsalons Hermann Abels vertreten.

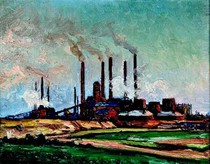

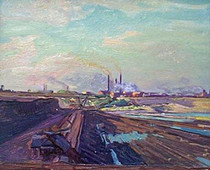

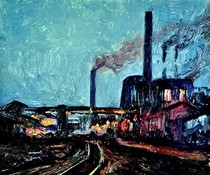

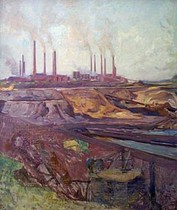

Abb. links: Toni Wolter: Brikettfabrik der Abb. rechts: Toni Wolter: Industriebahnhof

IG Farben (Öl / Lw) Duisburg-Ruhrort (Öl / Lw)

In gewisser Weise hat Toni Wolter damit den Höhepunkt seiner male-

rischen Entwicklung erreicht. In der Bevölkerung gilt er weiterhin als

guter Landschaftsmaler, ist damit aber im lokalen Umfeld nur einer

von vielen. Teils wird er als "Bonner Maler", teils auch als "Eifelmaler"

einsortiert. Als frühe Industriemalerei ragen sicherlich seine "Braunkohle-

bilder" qualitativ und in gewisser Weise auch ausgesprochen originär aus

der deutschen Kunstszene heraus. Da er aber diese Gemälde fast aus-

schließlich im Firmenauftrag gemalt hat, bleiben die Motive in der breiten

Kunst- und Sammlerszene weitgehend unbekannt.

1929 Im Januar 1929 zieht Toni Wolter sich bei einem Besuch seiner Tochter

Brigitta in Köln eine schwere Erkältung zu, die sein ohnehin angegriffenes

Herz weiter belastet. Er sucht in einer privaten Reha-Klinik in Blankenheim

an der Ahr Linderung und Erholung.

Hier entstehen Toni Wolters letzte Zeich-

nungen. Als sich sein Leiden nicht

bessert, wird er in das Krankenhaus

Rüngsdorf (bei Godesberg) verlegt.

Am 11.04.1929 verstirbt Toni Wolter,

knapp 54-jährig, an den Folgen einer

Nierenbeckenentzündung. Er wird in

dem Familiengrab der Wolters auf dem

Burgfriedhof in Bad Godesberg beige-

setzt.

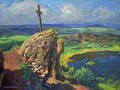

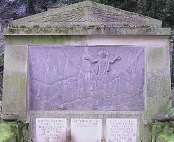

1975 Anläßlich des 100. Geburtstages von

Toni Wolter fertigt der Bildhauer Alfons

Biermann in den Werkstätten der Abtei

Maria Laach eine Relieftafel an, die in das

Grabmal des Künstlers eingefügt wird.

Jesus wacht mit ausgebreiteten Händen

über die rheinische Heimat Toni Wolters.

Zu erkennen ist u.a. die Kontur der Godes-

burg und des Drachenfelses. Als umtrie-

bigert Landschafts- und "Industriemaler"

blieb Toni Wolter lebenslang seiner Heimat

verbunden.

Abb. rechts: Detail aus der Grabplatte des

Familiengrabes Wolter mit Motivzitaten aus

Toni Wolters Landschaftsgemälden.

Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau

hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.