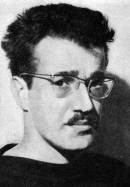

Günter Ferdinand Ris (1928 - 2005)

Redaktionsstatus: 20.09.2023

1928 Günter Ferdinand Ris erblickt am 16. Mai 1928 in

Manfort, heute ein Stadtteil von Leverkusen, das

Licht der Welt. Sein Vater - Fritz Ris (1897 - 1973)

führt den Stammbaum der Familie Ris bis auf den

Rechenmeister Adam Riese (1492-1559) - reportiert

als Adam Ris bzw. Adam Ries - zurück. Fritz Ris

war seines Zeichens ein renommierter Bau-

architekt (Diplom-Ingenieur), Stahl-Unternehmer

und Miteigner der Stahlbaugesellschaft Rippenstreck.

Das Unternehmen besaß ein Patent auf die Herstel-

lung von gezogenem Streckmetall, das überwiegend

in der Gestaltung von Gebäudefassaden (zur Armie-

rung und Sicherung des Außenputzes sowie im Ge-

bäude-Innenausbau (zur Herstellung von "Rabitz-

kästen" etc.) benötigt wurde.

Günter Ferdinands Vater war in Leverkusen sehr gut vernetzt. Er arbeitete

als Architekt und Bauberater für namhafte Industrieunternehmen. Über

Günter Ferdinands Mutter - Maria Ris (geb. Weingärtner) - war sein Vater

rund 20 Jahre lang Mitglied des familieneigenen Gesellschaftsausschusses

des bedeutenden Leverkusener Stahlunternehmens Wuppermann. (Noch

heute ist das Unternehmen bzw. dessen Nachfolger ein reines Familien-

unternehmen. Ein Onkel von Günter Ferdinand Ris war der Bankier Dr. Carl

Wuppermann (1880 bis 1973), der in der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg

als Direktor der Generaldirektion der Deutschen Bank großen Einfluss besaß.

Vertreter der Familie Wuppermann waren später im BDI Bundesverband der

Deutschen Industrie und seinen Unterausschüssen (u.a. in dem Unteraus-

schuß für Kunst und Kultur) engagiert.

Günter Ferdinand Ris wuchs sorgenfrei in großbürgerlich-vermögenden

Familienverhältnissen auf. Belastbare Angaben zu seinem spezifisch früh-

kindlichen Lebensumfeld, zu Konfession, Glauben und den besonderen

familiären Prägungen fehlen allerdings.

1934 Vermutlich wird Günter - wie er zuhause gerufen wird - in die stadtteilinterne

"Theodor-Wuppermann-Volksschule" - benannt nach dem Günder des

damals größten regionalen Industrieunternehmens - eingeschult und

wechselt von dort (frühestens 1938) in ein Leverkusener Gymnasium über

(unbestätigt).

1939 Zu Beginn des 2. Weltkrieges ist Günter Ferdinand Ris 11 Jahre alt. Offen-

sichtlich hat er seine (gymnasiale) Schulausbildung nicht beendet. Bei regu-

lärem Schulablauf kann er frühestens 1944 die mittlere Schulreife erworben

haben.

1943 Günter Ferdinand Ris meldet sich als Freiwilliger zum Kriegsdienst. In welcher

Funktion der 15-Jährige in der Folgezeit bis 1945 eingesetzt wird, ist unbe-

kannt. Wahrscheinlich wird der Jugendliche zum "Deutschen Arbeitsdienst"

(ohne Fronteinsatz) verpflichtet und leistet seine Arbeit in einem kriegs-

wichtigen, heimischen Rüstungsbetrieb - auf Intervention der Familie - in

einem Subunternehmen der Wuppermann-Gruppe ab.

Möglicherweise wird ihm später diese Zeit als Betriebspraktikum angerechnet.

Wo und unter welchen Umständen der 17-jährige Günter Ferdinand Ris 1945

das Ende des zweiten Weltkrieges erlebt, ist nicht bekannt.

In der Folgezeit werden ihm die Studienvoraussetzung für ein akademisches

Studium an einer Kunsthochschule/Akademie - möglicherweise aufgrund

eines "Kriegsabiturs" und einer Sonderbegabtenprüfung - anerkannt.

Eduard Trier erwähnt in seiner später erschienenen Monografie über G.F. Ris

eine "Kriegsverletzung", die dieser offensichtlich zwischen 1943 und 1945 er-

litten und die ihn daran gehindert habe, ein ursprünglich geplantes Bildhauer-

studium an der Kunstakademie in München bei Prof. Josef Henselmann

(1898-1987) aufzunehmen.

1947 Die staatliche Kunstakademie in Karlsruhe nimmt

bis ihren - kriegsbedingt unterbrochenen - Studienbe-

1950 trieb wieder auf. Günter Ferdinand Ris schreibt sich

für ein Studium der "freien Malerei" dort ein. Im

Rahmen des Grundstudiums vermittelt der neuer-

nannte Leiter der Karlsruher Zeichenklasse, Otto

Laible (1894-1962) den Studenten die notwendigen

Basiskenntnisse. Günters Zeichenlehrer wird 1949

zum ordentlichen Professor an der Kunstakademie

Karlsruhe ernannt. Er gilt zunächst als Vertreter

eines französisch - auf Corot und Delacroix zurück-

gehenden - "realistischen Impressionismus" und be-

müht sich vor allem durch Exkursionen darum, sei-

nen Studenten eine "Annäherung" an die damalige internationale Kunstent-

wicklung, vor allem an die trendsetzende französische Kunst zu ermöglichen.

Unter anderem besucht Otto Laible mit seinen Studenten Ausstellungen von

Georges Braque, Henri Matisse und anderen, der Abstraktion zugewandten

französischen Künstlern. Nur wenige Jahre zuvor waren Werke dieser Künst-

ler in Deutschland noch als "entartet" gebrandmarkt worden.

Studieninhalte und Schwerpunkte

Wieviele Semester Günter Ferdinand Ris an der Kunstakademie Karlsruhe

zugebracht hat, ist nicht genau bekannt. Nach eigenen Angaben wechselte

er zwischenzeitlich von der Kunstakademie Karlsruhe zur Kunstakademie nach

Düsseldorf, um dort seine Studien bei dem Maler Prof. Theo Champion (1887-

1952) fortzusetzen und zu erweitern. Offensichtlich aber nicht für lange Zeit,

denn schon nach zwei Semestern wechselte er zurück zu der Freiburger

Außenstelle der Kunstakademie Karlsruhe. Er studiert dort weiterhin das

Fach "freie Malerei", konzentriert sich aber auf das von der Neuen Sach-

lichkeit beeinflußte "analytisches Zeichnen", das der zur Künstlergruppe

"Der Kreis" gehörige Maler und Lithograph Karl Hubbuch (1891-1979) als

neuer Professor an der Kunstakademie Karlsruhe lehrt. Otto Laible und

Karl Hubbuch hatten zusammen die Künstlergruppe "Der Kreis" unmittelbar

nach Kriegsende gegründet, um eine nachhaltige "Um- und Neuorientierung"

in der Deutschen Kunst voranzutreiben.

Nach eigener Aussage beschäftigt sich Günter Ferdinand Ris während seines

Studiums - wohl angeregt, möglicherweise auch in innerer Abgrenzung zum

Beruf seines Vaters - mit neuen architektonischen Ausdrucksformen. Sein

besonderes Interesse gilt den Architekten Walter Gropius (1883-1969),

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), LeCorbusier (1887-1965), Alvar Aalto

(1898-1976) und Oscar Niemeyer (1907-2012). Alle waren nicht nur begnade-

te Architekten, sondern zugleich auch Designer und Formgestalter. Sie alle

waren überzeugt, dass die Gestaltungsbasis einer menschlichen Wohn- und

Lebenswelt ein universales, strukturell-ästhetisches Maßsystem für Linien-,

Flächen- und Raumbeziehungen sei, das "hinter" aller Gestaltung stehe und

in sich die Voraussetzung für visuell erfahrbare ästhetische Harmonie bilde.

Nicht unähnlich - in Teilen sogar durchaus vergleichbar - den akustisch er-

fahrbaren Harmonien in der Musik. Auch Günter Ferdinand Ris scheint diese

Art der Verwandschaft zwischen Architektur und Musik empfunden zu haben.

Tatsächlich hatte er - wohl schon durch die musikalische Früherziehung in

seinem Elternhaus bedingt - eine durchaus hohe Affinität zur Musik und

spielte - wie mehrfach reportiert wurde, sehr gut - fast konzertant - Geige.

Er hätte zu diesem Zeitpunkt auch Orchestermusiker werden können.

Das Empfinden für harmonische Wirkungen - sowohl in der Musik als auch

in der Bauarchitektur - war in Günter Ferdinand Ris schon vom Elternhaus

aus angelegt. Von Hause aus finanziell unabhängig, kann es sich der junge

Kunststudent leisten, auf seine "künstlerische Berufung" zu warten

beziehungsweise diese "in sich wachsen zu lassen". Das relativ wenig

regulierte Studium der "freien Malerei" bietet ihm die Möglichkeit, ernsthaft

auf eine persönliche Entdeckungsreise nach den grundlegenden ästhetisch-

harmonischen Gesetzmäßigkeiten in der zeitgenössischen Kunst zu gehen.

Vieles ist im Umbruch. Das Diktat der "gleichgeschalteten" Deutschen Nazi-

Kunst ist endgültig beendet. Radikale Umbrüche zeichnen sich in den neuen

zeitgenössischen Kunststilen ab. Der Kubismus (französischer Bauart), der

Konstruktivismus (russischer Bauart), Pop- und Op-Art (englischer und

amerikanischer Bauart), die Wiederbesinnung auf den deutschen Bauhaus-

stil mit der Maxime des "form follows function" und andere experimentell-

malerische Strömungen (Deutsches Informel) vermengen sich zunehmend,

werden - wie Günter Ferdinand Ris es sieht - zu einem "Ausdrucksbrei".

Und so sammelt er als angehender Künstler seine eigenen, zunächst

überwiegend grafische, typografische und zeichnerische "Explorations-

und Erkundungsinstrumente", um sich und seine ausgeprägte Affinität zu

den elementaren reduzierten Flächen-und Raumelementen (Punkt, Linie,

Fläche, Raum) sowie den Problemstellungen der architektonischen Linien-,

Flächen- und Raumkonstellationen weiterentwickeln zu können.

Ob er seine Studienzeit in Karlsruhe, Düsseldorf und Freibung erfolgreich mit

einem "Akademiebrief" seiner Professoren beenden konnte, ist nicht belegt.

Ein formales Studienende per eingetragener Exmatrikulation in den Akade-

mieverwaltungen ist nach derzeitigem Recherchestand - möglicherweise

wegen nachkriegsbedingter organisatorischer Schwierigkeiten im Laufe bzw.

im Vollzug der unterschiedlichen Studien-Neuordnungen in den verschiedenen

Besatzungszonen - nicht dokumentiert worden.

In der Folgezeit verliert sich Günter Ferdinand Ris Biografie für mehrere

Jahre. Dem Vernehmen nach soll er zwischen 1947 und 1950 an einigen

Veranstaltungen der "Alfterer Donnerstag-Gesellschaft" als kunstinteressierter

externer Gast teilgenommen und in diesem Zusammenhang auch die beiden

Brüder Hann und Eduard Trier kennengelernt haben. Insbesondere Eduard

Trier wird Günter Ferdinand Ris Lebensweg in der Folgezeit noch mehrfach

kreuzen und stark beeinflussen. In welchem Maße die Mitinitiatoren und

künstlerischen Impulsgeber der Alfterer Donnerstag-Gesellschaft, vor allem

die damals überwiegend grafisch-abstrahierend arbeitenden Künstler Hubert

Berke, Joseph Faßbender und Hann Trier Einfluß auf die spätere künstlerische

Entwicklung von Günter Ferdinand Ris hatten, kann nur vermutet werden.

Mit Sicherheit kannte der Kunststudent damals deren vieldiskutierte neuen

Kunsttheorien und -auffassungen, mit denen die Alfterer Donnerstag-Gesell-

schaft einen initativen Neuanfang in der westdeutschen Nachkriegskunst

setzen wollte (und konnte).

Wahrscheinlich verfolgte Ris auch die ausgestellte Arbeiten dieser Künstler

sehr genau. Offensichtlich ließ er sich von einzelne Blättern sogar dazu an-

regen, parallele eigene Ausdrucksformen zu suchen.

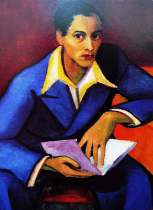

1952 Eine Zeit lang arbeitet Günter Ferdinand Ris als

Auftragsporträitist. Nur wenige seiner frühen

Portraitgemälde sind noch vorhanden. Um sich

als angehender Künstler "finanziell über Wasser

zu halten", nimmt Günter Ferdinand Ris nach

eigenem Bekunden "nebenher" Jobs als festan-

gestellter Typograph und Schriftsetzer für ver-

schiedene Druckereien und Reproanstalten an.

Zunächst noch im badischen Raum um seinen

Studienort Freiburg, später - nach seiner Rück-

kehr - auch in der heimischen Gegend um

Leverkusen, Köln und Bonn. In Leverkusen

richtet er sich sein erstes Künstleratelier ein.

In den kommenden Jahren lebt und arbeitet er

in Schlebusch, einem Stadtteil von Leverkusen,

der unmittelbar an Leverkusen-Manfort grenzt,

wo er geboren wurde und aufwuchs. Die Zeit

zu Anfang der 50-er Jahre ist sicherlich die

wohl einflußreichste Zeit im Leben des Künstlers. Er findet die persönlichen

Kontakte, die ihn und seine künstlerische Arbeit sein Leben lang prägen wer-

den. In Leverkusen lernt er seine spätere Frau Hildegard Hofmann kennen

und gründet mit ihr eine Familie. Der Ehe entstammen drei Kinder - Frank-

Martin (1954), Eva-Katharina (1961) und Daniel-Christoph Ris (1965).

1953 Günter Ferdinand Ris reicht erste Werke zur Bewerbung um öffentliche Aus-

stellungen ein. Wohl auf Vermittlung seines Vaters sowie der Familie Wupper-

mann lernt er den Kunsthistoriker und damaligen Direktor des Museums von

Schloss Morsbroich in Leverkusen, Curt Schweicher (1908-1988) näher

kennen. Schweicher ist publizistisch tätig und gilt als ein profunder Kenner

der zeitgenösischen französischen Kunstszene - insbesondere des Kubismus

und des Surrealismus. Schweicher nimmt den 20-Jahre jüngeren Künstler

"unter seine Fittiche". Gemeinsam reisen sie zu einer "Erkundungsreise" im

Folgejahr (1954) nach Südfrankreich und Italien.

1955 Curt Schweicher ermöglicht seinem Schützling seine erste große Einzelaus-

stellung in Schloss Morsbroich in Leverkusen. Vermutlich stellt Günter

Ferdinand Ris dort die ersten Ergebnisse seiner Werkreihe mit abstrakten

"Flächenkonstitutionen" aus.

Der Kunstkritiker Prof. Eduard Trier bespricht lobend die Erstpräsentation

der Werke in Schloss Morsbroich in der FAZ. Günter Ferdinand Ris sucht und

findet den Kontakt zu ihm. In den Gesprächen berät Eduard Trier den ange-

henden Künstler und setzt ihn "auf die Schiene".

Zudem macht Eduard Trier den Mäzen, Sammler, Kunst- und Designförderer

Gustav Stein (1903-1979), mit dem er gemeinsam publizistisch tätig ist, auf

den jungen, seiner Meinung nach "hochgradig ausbaufähigen Künstler"

aufmerksam.

Gustav Stein war u.a. Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf und als

solcher sehr gut mit den institutionellen Förderern der Kunstakademie ver-

netzt. Seine Beziehungen reichten bis weit in die Großindustrie, zu der auch

das Stahlunternehmen Wuppermann und deren Eignerfamilie - weitschweifig

damit auch der junge Künstler Günter Ferdinand Ris - gehörte.

Gustav Stein war sicherlich einer der umtriebigsten Kunst- und Kulturmana-

ger der frühen Nachkriegszeit. Nach und nach wechselte er in die Politik.

So initiierte er die Gründung des Kulturkreises im Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) in Köln und wurde 1957 zum Hauptgeschäfts-

führer des BDI berufen. Als sachverständiger Sammler zeitgenössischer

Kunst setzte sich Gustav Stein für eine eigene Kunstsammlung des deut-

schen Bundestages ein und wurde wenig später selbst als Abgeordneter

in den Deutschen Bundestag gewählt. Hier traf er unter anderem auf seinen

persönlichen Freund, den Porzellanindustriellen Philipp Rosenthal. Den Design-

institutionen der Bundesrepublik galt Gustav Steins besonderes Augenmerk:

Er gründete den "Gestaltkreis im Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber",

den "Rat für Formgebung" in Darmstadt und das IDZ "Internationales Design-

Zentrum Berlin", dessen Leitung er später (ab 1969) übernahm.

Durch die Einzelausstellung in Schloss Morsbroich wird auch der angehende

Rechtsanwalt Herbert Wuppermann auf seinen nahezu gleichaltrigen Ver-

wandten Günter Ferdinand Ris aufmerksam. Sie freunden sich an und unter-

nehmen gemeinsame Kulturreisen, - die längste 1963 nach Griechenland.

Herbert Wuppermann wird innerhalb des Familienverbandes Wuppermann

in gewisser Weise zum Sprachrohr und Interessensvertreter für Günter

Ferdinand Ris. Er ist es bespielsweise, der im Familienkreis den Beschluß

erwirkt, Günter Ferdinand Ris mit dem Entwurf des gläsernen Aussstellungs-

standes der Firma Wuppermann auf dem Freigelände der Hannovermesse

1960 zu beauftragen.

Dieser Auftrag ermöglicht es Ris, zukünftig auch wirtschaftlich "auf eigenen

Füßen" zu stehen.

Zudem setzt Herbert Wuppermann seine Beziehungen zum "Kulturkreis des

Bundesverbandes der Deutschen Industrie" dazu ein, dem Künstler eine

institutionelle Förderung in Form eines Auslandsstipendiates zukommen zu

lassen. Ris reist damit über Paris, wo er den dänischen Künstler Richard

Mortensen (1910-1993) (siehe unten) besucht, in das damalige Mekka aller

namhaften französischen Künstler nach Südfrankreich.

Künstlerische Entwicklung: Erkundung der Fläche

1953 Günter Ferdinand Ris malt seine ersten abstrakten Bilder. Zu Übungs- und

Präsentationszwecken legt er einen umfangreichen Fundus von Skizzen,

Zeichnungen und Gemälden an. In ihnen erkundet er (unter Vermeidung

jeglicher konkreter thematischer Bezüge) die elementare "Konstituierung"

von zunächst ausschließlich planen Flächen zueinander. Er "konstituiert"

einen Basisbildraum, auf dem er Haupt-, Neben- und Begleitflächen "agieren"

läßt, untersucht grafisch-analytisch die Möglichkeiten linearer und farbig-

kontrastierender Abgrenzungen, Grenzlinien, Grenzflächen, Eckbeziehungen,

Drehungen und Verschiebungen.

Systematisch erkundet er seine "Konstruktionsparameter", kommt vom Punkt

zur Geraden, von der Geraden zur Fläche und von der Fläche zum Raum. Er

"fühlt" den Dingen nach, setzt Flächenzentren gegeneinander, baut Span-

nungen zwischen ihnen auf. "Kontraflächen" entstehen, die als Spiegelungen,

Wiederklänge oder Rotationen eine für Ris fühlbare Eigendynamik besitzen.

Letztendlich sind es die ganz grundlegenden Harmonien, die er in seinen

"architektonischen Flächenkonstitutionen" visuell aufspürt. Ähnlich muß ein

Musiker empfinden, der "hinter" seinen Noten als "konstituierende" Chiffren

einer Tonfolge bereits akustisch eine Melodie, zumindest aber eine musika-

lische Harmonie sowie den umgebenden "Klangraum" (Sound) erkennen und

definieren kann. Hat ein Künstler bei seiner Suche Erfolg, benötigt er die

vielen Vorschritte nicht mehr, die er häufig zur experimentellen Erkundung

eines Wirkzusammenhanges (beispielsweise einer Flächenrotation oder einer

Schwerpunktsverlagerung zur Erzielung von Flächengleichgewichten und

Flächenharmonie) brauchte.

Er muß sich logischerweise von ihnen trennen, da "Vorstufen" in aller Regel

nur Teillösungen darstellen und erst die Verbindung aller Vorstufen ein über-

zeugendes, in sich stimmiges und abgeschlossenes Gesamtwerk erzeugt.

1955 Die moderne, sich progressiv darstellende deutsche Nachkriegskunst nimmt

Mitte der 50-er Jahre Fahrt auf. Erste Museen, Galerien und Sammler rea-

gieren auf das überwiegend von den Künstlern selbst, respektive den Künst-

lergruppen und -vereinigungen angebotene Programm. Neue Sicht- und Denk-

weisen sind auf einmal in der bildenden Kunst angesichts der deutlich konzep-

tionelleren Themenstellungen, die die Künstler "anpacken", gefragt. Man will

aufrütteln, will provozieren, politisch und gesellschaftlich nach den Erfah-

rungen des 2. Weltkrieges nicht mehr "Volk" und "Masse" und damit händel-

bar sein. Zum Teil wird bewußt eine Abkehr von den "traditionell-überlieferten

Kunst- und Kulturwerten" (wie Wahrheit, Schönheit, Ästhetik und Harmonie)

vollzogen und statt dessen Unverständlichkeit, Abstraktion, Provokation und

Revolte propagiert. Tendenziell wird die Kunst nun engagierter und dogma-

tischer. Sie wird zum Instrument einzelner Künstlerpersönlichkeiten und

der Erläuterung ihrer Weltsicht erklärt. Kunst muß etwas aussagen! Erst

durch ihre Intention und ihre Aussage gewinnt Kunst ihre neue Dimension,

wird mehr und mehr zum aufklärerischen, (kultur-)politischen Werkzeug und

dient letztendlich der aktiven Meinungsbildung und Meinungsbeeinflussung.

Der Begriff "Kunstmacher" kommt auf. Er bezeichnet weniger die Künstler

selbst, als vielmehr die öffentlichen Präsentatoren und Interpretatoren der

Kunst. Sie "managen" das Verständnis für modernen Kunst in der Gesell-

schaft (und in ihren Institutionen), machen ursprünglich individuellen künst-

lerischen Ausdruck durch gezielte Präsentationen, Diskussionen, Presse-, PR-

und "Lobbyarbeit" zum Stil, zum Trend, zum Zeitgeist.

Besonders prägend wirkt sich die erste dokumenta

1955 in Kassel aus. 148 internationale Künstler sind

zur Teilnahme aufgefordert und sollen auf diesem

westdeutschen "Weltforum der Kunst" ihre persön-

liche Kunstauffassung als Trends der zeitgenössisch-

modernen Kunst durch die Präsentation, durch Aktio-

nen und Diskussionen für das Publikum (und die ver-

sammelten Künstlerkollegen, Kunstmacher und

Kunstmanager) erfahrbar und transparent machen.

Unter anderem stellt der Dänische Maler Richard

Mortensen (1910- 1993), der seit 1947 ein Atelier in

Paris unterhält und bestens in der französischen

Künstlerszene verankert ist, die Ergebnisse seiner

experimentellen Flächenmalerei und deren interlek-

tuellen Hintergründe vor. Günter Ferdinand Ris

kannte Richard Mortensens Werke schon seit seinem Studium. Er lernt den

Künstler auf der dokumenta 1955 persönlich kennen. Mortensen denkt

ähnlich wie er. Sie verabreden sich und Ris besucht Mortensen noch im

gleichen Jahr anläßlich einer Kunstexkursion nach Holland und Frankreich in

dessen Atelier in Paris. Richard Mortensen Werke haben in der Folgezeit

großen Einfluß auf Ris künstlerische Entwicklung.

In Paris trifft Ris auch auf den Bonner Maler Leo

Breuer, der inzwischen zum Vorsitzenden des

"Salon des Realites Novelles (RN)" in Paris gewählt

wurde.

Leo Breuer - selbst ebenfalls ein Anhänger der ab-

strakt-geometrischen Flächenmalerei - organisiert im

Zuge der Deutsch-Französischen Freundschaftsbe-

strebungen sowohl in Frankreich, als auch in

Deutschland Kunstausstellungen, in der "die noch

zarte Pflanze des Deutschen Informels" einem

größeren Publikum vorgestellt wird. Leo Breuer

ermöglicht Ris die Teilnahme an diesen Ausstellun-

gen. Günter Ferdinand Ris kürzt seine Vornamen,

wird zu G.F.RIS. Man wird auf den jungen, dem

Deutschen Informel zugerechneten Maler G.F.RIS erstmals auch international

aufmerksam.

Wohl auf Anraten von Herbert Wuppermann inten-

siviert G.F.Ris seine Kontakte zu dem Kölner Kunst-

historiker und angesehenen Ausstellungskurator

Eduard Trier (1920-2009), der damals unter ande-

rem als Publizist und Kunstkritiker für eine Reihe

namhafter Kunstverlage sowie für die Feuilletons im

Bonner Generalanzeiger (GA), in der Frankfurter

Allgemeine Zeitung (FAZ) und in der Wochenzeitung

Die ZEIT schreibt. Er kennt die rheinische Künstler-

szene schon seit den Veranstaltungen der Alfterer

Donnerstagsgesellschaft. An diesen ist auch sein

Bruder Hann Trier initiativ-künstlerisch und organi-

satorisch beteiligt. Eduard Trier ist ein "Kunst-

macher", ein "Insider", der seine Aufgabe darin

sieht, die Künstler "auf ihrem Weg in die Moderne"

sachkundig zu betreuen. "Intern" gibt er den Künstlern Tipps und Hinweise

zur Positionierung und stilistischen Abgrenzung ihrer Werke. Durch seine

weitgespannten Beziehungen sorgt er dafür, dass die Werke in öffentlichen

Präsentationen, Ausstellungen, Galerien und Museen gezeigt werden.

Sowohl zur dokumenta 2 wie zur dokumenta 3 ist Eduard Trier als verant-

wortlicher Ausstellungskurator und Berater des ersten Dokumenta-Intendan-

ten Arnold Bode tätig. Zudem verantwortet er als Kommissar des Deutschen

Pavillons auch die Auftritte Deutscher Künstler zur Biennale in Venedig und

sitzt in den Gutachterkommissionen zur Vergabe von Künstlerstipendien des

Bundes und der Länder. Das kommt dem vielversprechenden jungen Künstler

- Ris ist gerade 30 Jahre alt geworden - zu Gute.

1958 Günter Ferdinand Ris wird auf Vorschlag von Eduard Trier zur dokumenta 2

eingeladen, die im Folgejahr 1959 stattfindet. Im Vorbereitung dieser

Ausstellung reist G.F. Ris nach Korsika und hält sich einige Zeit bei Richard

Mortensen auf, der dort ein Zweitatelier betreibt. Mortensen war bereits auf

der dokumenta 1 zu sehen und ist ebenfalls zur dokumenta 2 eingeladen.

Beide Maler tauschen sich bezüglich ihrer Malauffassungen intensiv mit-

einander aus. Die ausgelösten kreativen Impulse und Anregungen wirken

sich deutlich auf Ris weitere Arbeiten aus. So wirkt der Fundus seiner

zwischenzeitlich neu fertiggestellten Arbeiten dichter und geschlossener.

Die Flächenphänomene, denen Ris nachspürt- insbesondere deren Ver-

schneidung, Bewegung und Dynamik sind konzentrierter herausgearbeitet.

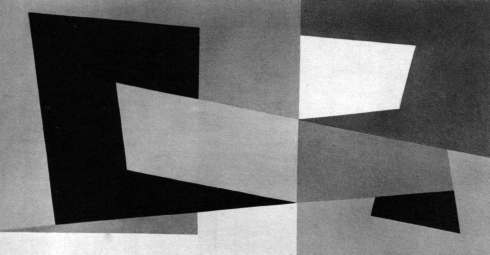

"Flächenentwicklung" Im Vergleich: Werke von Mortensen und G.F. Ris

links - Richard Mortensen: rechts - Günter Ferdinand Ris:

"Bourgogne" "Torero" (1958)

Übergang von der Fläche zum Raum

1960 Günter Ferdinand Ris "löst" sich zunehmend aus der Analyse planarer

Flächenphänomen. Für eine gewisse Übergangszeit beschäftigt er sich mit

dem Problem des menschlichen Vordergrund- und Hintergrund-Sehens

und dessen Auswirkungen auf die Interpretation von Kontur-, Farben- und

Flächenbezügen. Unterteilt man ein Bild in Tiefenebenen, so läßt sich alleine

durch die Gestalt, Form (Kontur) und Farbe jeweils aneinandergrenzender

(inhaltlich abstrakter) Flächen, ein "Raumgefüge" definieren und damit intui-

tiv bestimmen, was vorne, in der Mitte und hinten liegt. Ris Studie zur "Räum-

lichen Interpretation zweier Flächen" zeigt diesen Wirkzusammenhang exem-

plarisch auf:

Im Großformat auf einer 210 x 80 cm messenden Leinwand setzt

Ris zwei dominierende Farbflächen nebeneinander. Ihre Kontur-

linien sind unterschiedlich. Der entstehende Zwischenraum wird

zu einer (eingeschlossenen) dritten Farbfläche. Wohin gehört die-

se Farbfläche? Zur dunkleren rechten oder zur helleren linken

Farbfläche? Oder zu keiner der beiden? Dann allerdings ist die

Frage, ob man durch ein vermeindliches "Loch" zwischen den

dominanten Farbflächen auf eine dritte, noch hellere Hinter-

grundsfarbe schaut. Dreht man die Tafel um 90° nach rechts

(siehe Abb. unten links) wird die dunklere Farbe zum "Boden".

Die Zwischenraumfarbe wird intuitiv dem "Boden" zugeordnet

und könnte somit als Schaumkrone einer gerade brechenden Meereswelle

interpretiert werden. Dreht man die Tafel und 90° nach links (siehe Abb.

unten rechts), wird die hellere Farbe zum "Boden" und die Zwischenraum-

farbe könnte intuitiv als "Schneekamm" einer Gebirgslandschaft (vor einem

dunklen Himmel) interpretiert werden.

Günter Ferdinand Ris: "Räumliche Interpretation zweier Flächen" Öl auf Leinwand,

210 x 80 cm, 1960 (a. rechtsgedreht, b. linksgedreht)

Das "Spiel" mit bedeutungsoffenen Vordergrunds- und Hintergrundsflächen

fasziniert den Maler Günter Ferdinand Ris. Er begreift die abstrakte, ebene

Flächenmalerei zunehmend als ein Kompositionssystem, das in erster Linie

von räumlich dimensionierten Seh-Vorstellungen dominiert wird. Konsequent

dekliniert er in der Folgezeit diese Erkenntnis durch. Er malt komplexere

Abstraktionen, um sich der Bedeutung der "Raumdimensionen" bewußter zu

werden. In letzter Konsequenz löst er sich dann relativ schnell von der ebe-

nen Tafelmalerei und wandelt sich Ende 1960 /Anfang 1961 zum dreidimen-

sionalen Plastiker. Aus dem gelernten Maler wird der Bildhauer Günter

Ferdinand Ris. Sein Ouevre verlagert sich. 1963 malt er - nach eigenen

Angaben - seine letzte abstrakte Flächenkomposition.

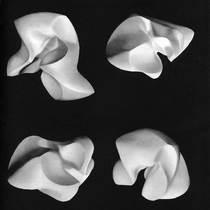

1960/61 Phasen des Wandels: Vom abstrakten Flächenmaler zum Bildhauer:

Abb. oben links: "Raumverwachsungen" Öl auf Leinwand, 102 x 73 cm, 1960

o. rechts: "Integration vieler Räume" Öl auf LW, hier s/w, 140 x 100 cm 1960

unten links: "Organisation eines Raumwendepunktes" Öl auf LW, hier s/w,

130 x 130 s/w, 1960/61

u.rechts: "Freiraumplastik" Raumwendepunkt in vier Ansichten, hier s/w,

Gipsmodell für Bronzeguß, 14,5 x 10 x 7 cm, 1960/61

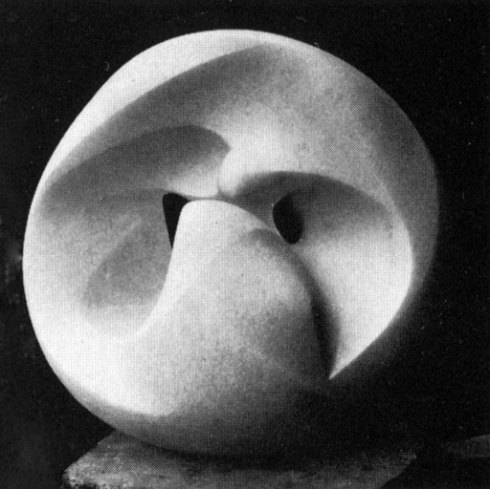

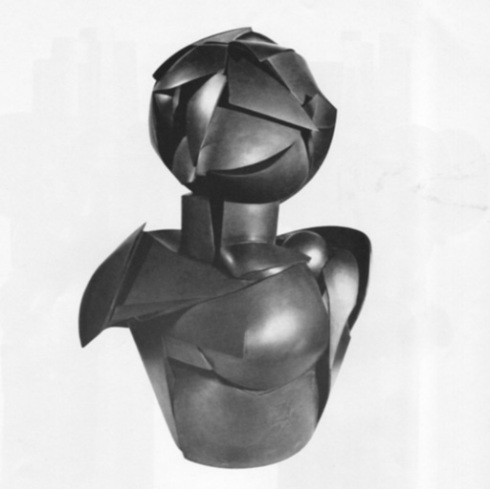

Vom Maler zum Plastiker: Kugel und Raumknoten

Die Wandlung von Günter Ferdinand Ris vom Maler zum Plastiker vollzieht sich nicht schlagartig, sondern ist das Resultat einer mehrjährigen künstlerischen "Sichtweisen-änderung". Einerseits ist G.F. Ris von seiner bisherigen analytischen Farbflächen-malerei und dem "Aufspüren" der Gesetzmäßigkeiten "planarer Flächenkonstrukt-

tionen" (siehe oben) beeinflußt und andererseits ist da der zunehmend drängendere Wunsch in ihm, klassische künstlerische Herausforderungen wie die Darstellung des menschlichen Körpers - insbesondere Köpfe und Torsis - thematisch aufzunehmen und sie in einer ähnlich analytischen Art auf die zugrundenliegenden "Urformen" und deren komplexen "Verschachtelungen" zu reduzieren. Dazu ist - das erkennt G.F.Ris sofort - das dreidimensionale Phänomen der Wölbung als räumlich gekrümmte Fläche analytisch zu erfassen und künstlerisch in den Griff zu bekommen. Die einfachste und herstellungstechnisch zugleich auch komplexeste Urform ist nach seiner Meinung die Kugel, deren wichtigster Beschreibungsparameter aus ihrem fiktiven unsichtbaren Mittelpunkt und dem ebenso fiktiven und unsichtbaren Radius besteht. Beide Parameter sind zwar "Gedankenkonstruktionen" aber sie sind es, die jede Form der Wölbung eindeutig beschreiben. Und indem man hinter der Oberfläche jedes dreidimensionalen Gebildes ein System von Drehpunkten und Radien sieht (wobei sich die Drehpunkte und Radien jeweils verändern können), hat man als Künstler die "Metadaten" eines Objektes in der Hand! Nun ist aber in den seltensten Fällen ein ästhetisches Objekt nur aus singulären Kugelparametern zusammenge-setzt. Vielmehr treten (Dreh-)achsen als fiktive interne Linienverläufe auf, die sich verschieben, "plötzlich" verspringen oder gar gänzlich verschwinden können. Im Ergebnis zeigen sich diese Veränderungen als Wölbungen, Kanten oder planare Flächen an der jeweiligen Objektoberfläche.

Und genau dieses "Gedankenspiel" ist es, das den Künstler Günter Ferdinand Ris in der Folgezeit beschäftigt. Anfänglich sind es noch "Kugelplastiken", später dann "Köpfe", "Figuren" (Säulenheilige), "Rundreliefs" und hochkomplexe Strukturrelief-

friese, die in einer eigenen, für den Künstler typischen Stilistik entstehen.

Je nach Material - G.F.Ris erprobt in den folgenden Jahren den Einsatz von Gips, Beton, Holz, Wachs, Bronze und Kunststoff - können die Oberflächenstrukturen plastischer Körper sehr variieren. Seinem mathematisch-architektonisch geprägtem Grundverständnis folgend, bevorzugt Ris glatte, polierbare Flächen sowie exakte scharfe Kantenbildungen in Verbindung mit sauberen, homogenen Licht-Schatten-verläufen. "Durch Licht-Schattenwirkungen" - so Ris - "konstituieren sich im Auge

des externen Betrachters erst die Übergänge von planaren, konvexen und konkaven Objektpartien."

Oberflächendekors - gleich welcher Art - sind Ris ein Gräuel. Sie "verfälschen" Gestalt und Form eines Objektes. Und so ist er stets auf der Suche nach der "reinen, glatten Form" beziehungsweise nach dem "Zusammenspiel der reinen, meist auf das Wesentlichste reduzierten Formelemente".

Die meisten seiner Werke hat G.F. Ris zunächst zeichnerisch-analytisch detail-

liert vorbereitet, ehe er an die eigentliche plastischen Ausformung ging. Jede Fläche, jede Wölbung, jede Bruchkante ist nach einem "inneren Masterplan" bewußt von ihm gesetzt. Nahezu jede seiner Plastiken "vermittelt" dem Betrachter, je nachdem, ob man sie von vorne, von der Seite, von hinten oder von oben betrachtet, einen anderen Gestalteindruck und damit eine anderes physisches Erscheinungsbild. Teilweise scheinen mehrere Einzelplastiken in einem einzigen Objekt verschmolzen zu sein.

1959 wirbt G.F. Ris den gelernten Bildhauer Heinz-Willi Dahmen, der damals u.a. in einem Kölner Architekturunternehmen als Modellbauer tätig war, für sich ab. Er stellt

in als seinen Angestellten - auf Stundenbasis abrechnend - ein. In den folgenden 16 Jahren ist Heinz-Willi-Dahmen sein künstlerischer Assistent.

Heinz-Willi-Dahmen unterstützt seinen Arbeitgeber im Atelier zunächst bei der Her-stellung seiner dreidimensional-plastischen "Kugel-"objekte (meist aus Marmor oder Beton), bei der Herstellung und Korrektur der Gipsformvorlagen für solitäre Ris- Plastiken sowie bei der Herstellung der Formschalen für den Bronzeguss. Später fertigt Heinz-Willi Dahmen - nach Maßgabe von G.F. Ris - vor allem die Formschalen und mit ihrer Hilfe die Ris-Objekte aus Lekutherm-Kunststoff an.

Die Bronzeplasiken wurden bei der Firma Lotito und Polzoni in Köln sowie bei Schmäke in Düsseldorf gegossen. Im Werksverzeichnis der Ris'schen Arbeiten von Boris von Brauchitsch: Günter F. Ris: Das Plastische Werk 1958-2001; Wienand-Verlag 2002, Köln; ISBN 3-87909-777-1, sind überwiegend Unikate und bei "Mengenproduktionen" Auflagen von 2 bis 8 Stk. angegeben (Ausnahme: Jahres-gaben der Kunstvereins Düsseldorf und Bonn mit Auflagen zwischen 50 bzw 100 Stk.). In aller Regel gerieten aber (nach Willen des Künstlers) nur Einzelstücke über Galerien in den "freien" Handel.

Die Kunststoffplastiken und Flachreliefs jener Zeit wurden in der Regel komplett im Atelier des Künstlers von seinem Assistenten Heinz Willi Dahmen nach Vorgabe

von GFRis aus Lekutherm gefertigt. Lekutherm war ein in Leverkusen eigentlich für Restaurierungszwecke spezifisch neuentwickelter, faserverstärkter Zwei-Kompo-nenten Kunststoff, der verhältnismäßig wenig "Schwund" beim Aushärten aufwies

und auf vorher anzufertigenden Formschalen nur geringe Zeit bis zur verzugsfreien Stabilität und mechanischen Weiterverarbeitung brauchte. Normalerweise ent-

standen die Lekutherm-Plastiken als Unikatproduktionen, jedoch konnten aus Lekutherm auch kleinere Auflagenproduktionen (bis 8 Stk.) auf einem Formschalen-satz gefertigt werden. Der Kunststoff Lekutherm ist heute nicht mehr verfügbar.

Auswahl plastischer Arbeiten aus den Jahren 1961-1971 (Kugelobjekte)

Auswahl plastischer Arbeiten aus den Jahren 1961-1971 (Figuren)

Auswahl plastischer Arbeiten aus den Jahren 1961-1971 (Flachreliefs)

Günter Ferdinand Ris: Auswahl von plastischen Arbeiten aus den Jahren 1961 bis 1971 (Zur Vergrößerung bitte in die Abbildungen klicken).

1961 Die Komplexität und (Zitat) "intellektuelle Schläue" in Ris Plastiken stellen für

jeden Ausstellungsbesucher - laut einer Charakterisierung des renommierten

Kunstmachers, Kunstmanagers und Kunstberaters Eduard Trier - eine per-

manente Herausforderung für die Betrachter seiner Werke dar:

"Niemand kann sagen, er kenne eines seiner plastischen Werk genau. Denn

unter Garantie wird er beim nächsten Ausstellungsbesuch eine andere, neue

Facette in demselben Werk finden. Es ist die immense Vielschichtigkeit, die

die Arbeiten von Günter Ferdinand Ris auszeichnen."

In der Folge erhält der so promotete, inzwischen 33-jährige Künstler durch-

aus ehrenvolle Einladungen, seine künstlerische Positionen dezidiert in Kunst-

ausstellungen und Landesrepräsentanzen darzustellen.

Unter anderem beteiligt er sich an der 2. Biennale junger Künstler in Paris. 1963 Günter Ferdinand Ris erhält den Deutschen Villa-Romana-Förderpreis zuge-

sprochen, der mit einem Studienaufenthalt in Florenz und internationalen

Museumsausstellungen verbunden ist.

1964 G.F. Ris wird- erneut auf Initiative und mit aktiver Unterstützung seines

Mentors Eduard Trier zu einer Beteiligung an der Dokumenta III in Kassel

eingeladen. Damit ist - auch im internationalem Rahmen - sein Erfolg als

junger deutscher Künstler vorprogrammiert. Museen, Kunststiftungen und

Sammlungen bemühen sich nun darum, Werke von ihm aufzukaufen und

ihre Depots aufzufüllen.

Detailansichten des "Zweifiguriges Denkmals". Die Plastik wurde im Bauhof der Stadt Königswinter nach Jahren wieder aufgefundenen.

Vom Plastiker zum Architekten: Friese und Großreliefs

Bis Mitte der 60er Jahre erschafft Günter Ferdinad Ris im Sinne eines Plastikers überwiegend solitäre Einzelkunstwerke, die - wie er es ausdrückte - "als Objekte ästhetisch ausgewogen, in sich ruhend und für sich selbst stehen". In aller Regel bevorzugt er unbunte Farben für seine Objekte (schwarz, weiß, grau). Dekore - gleich welcher Art - lehnt er strikt ab "Jedes meiner Objekte ist perfekt durchgestaltet, wirkt durch extreme mathematisch-formale Reduktion eher kühl, distanziert und neutral. Direkte Assoziationen, Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen sollen nach Möglichkeit vermieden werden.

Mit den Objekten konfrontiert, erzeugen vage "Anmutungen" erste Hinterfragungen

beim Betrachter. Hinterfragungen verraten Unsicherheit, Überraschung und ein gewisses "Fremd-sein" mit meinen Objekten und genau das will ich erreichen. Denn nur dieses "Fremdsein" und die dadurch ausgelösten Hinterfragungen bewirkt ein Eigenleben meiner Objekte".

Wie zuvor bei der "Metamorphose" vom Maler zum Plastiker, gestaltet sich der Übergang Günter Ferdinand Ris vom Plastiker zum Architekten in mehreren, diskontuierlichen Sprüngen.

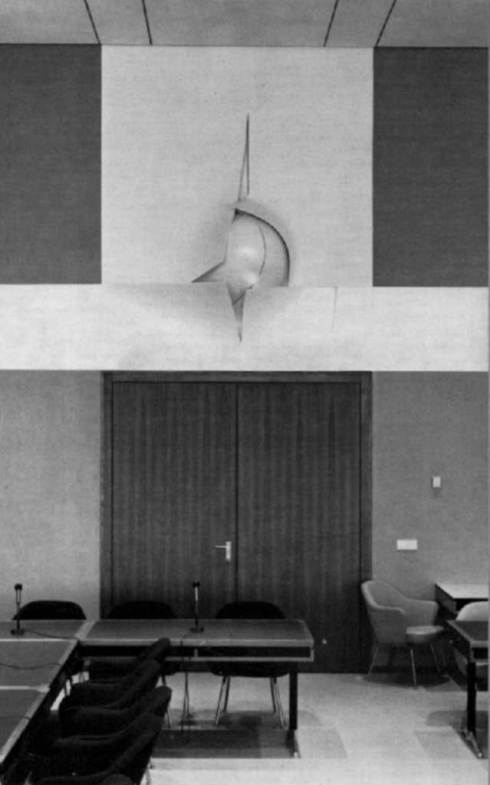

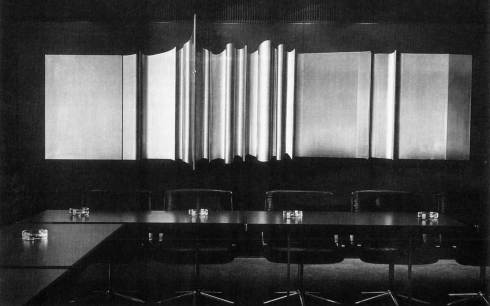

1970 Einer dieser Sprünge mag ein Auftrag zur Ausstattung des Konferenzraumes

im damals neuerbauten Bonner Abgeordnetenhauses gewesen sein, denn

hier wurde ihm ein komplett konferenztechnisch ausgestatteter Arbeitsraum

vorgegeben, der mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Kunst am

Bau" durch eine integrierte künstlerische Wandplastik innenarchitektonisch

"aufgewertet" werden sollte.

Eine offensichtlich durch die Eingangswand brechende Kugel mutet kraftvoll,

agil und fast bedrohlich an. Viele Abgeordnete fühlen sich - wie reportiert

wird - durch die Präsenz der Plastik unwillkürlich zur Entwicklung ebenso

kraftvoller Ideenlösungen animiert. In ihren Augen symbolisiert das Werk

augenscheinlich den zwangsläufigen "Durchbruch" von neuen politischen

Initiativen, Konzepten, Gesetzesvorlagen und Verordnungen.

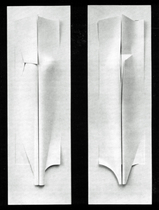

1971 Günter Ferdinand Ris entwirft weitere innenarchitektonische Elemente, die in

enger Verbindung mit der für Bundesbauten damals eher nüchternen, in der

Reihung fast "langweiligen" und häufig rein zweckgebundenen Innenarchi-

tektonik eine zusätzliche "raumkonfigurierende Wirkung" besitzen.

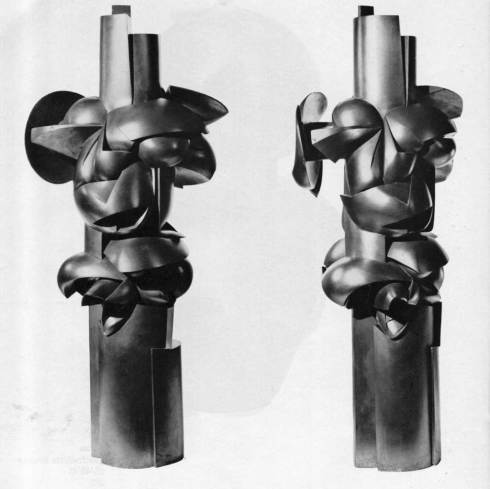

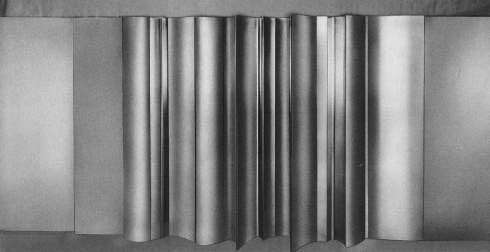

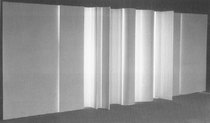

Beispielhaft dafür sind seine Werke "porticus 1/71" sowie "porticus 2/71",

die - hochformatig aus Lekutherm gefertigt - wahlweise recht und links von

Türen und Saalzugängen sowie von Ein- und Ausgangsportalen angebracht

werden können.

Günter Ferdinand Ris: "porticus 1/71" und "porticus 2/71", Lekutherm, weiß, 174 x 64 x 8 cm,

Die Elemente können alternativ auch um 180 Grad gedreht verwendet werden.

Günter Ferdinand Ris stellt seine überwiegend zur innenarchitektonischen Nutzung entworfenen Objekte verschiedenen Ausschüssen und Gremien der Bundesbau-

direktion vor. Er erhält Hinweise auf einschlägige "Kunst-am-Bau"- Ausschreibungen

und wird in der Folge bei der Ausgestaltung von Bonner Ministerien, Bundesämter

und Botschaften berücksichtigt. Mit entsprechenden Entwürfen ist er 1971 unter anderem auch am Neubau der Deutschen Botschaft in Brasilia beteiligt. Hier trifft er

(z.T. vor Ort) mit internationalen Architekten, Künstlern und Designern zusammen, die - wie er - architektonisch in der Tradition und Nachfolge der Ideen des Deutschen Bauhauses stehen (Vorbilder: Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, LeCor-busier, Alvar Aalto und Oscar Niemeyer).

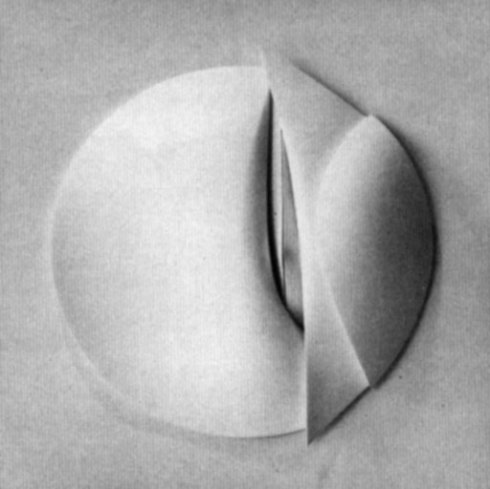

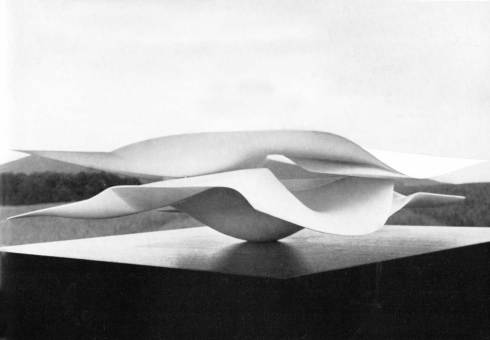

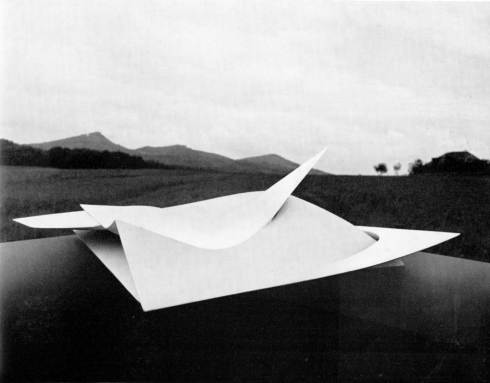

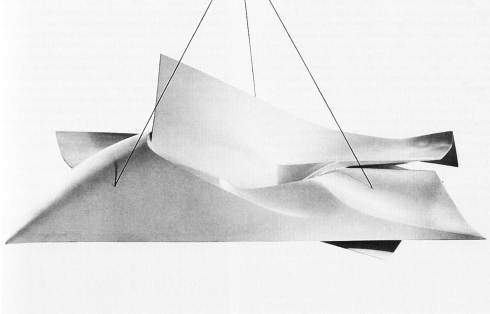

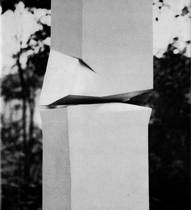

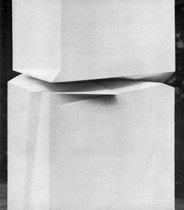

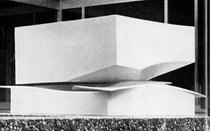

paysage architecturals

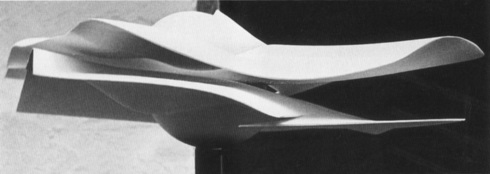

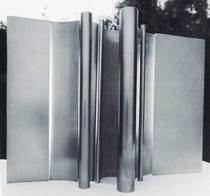

Zwischen 1965 und 1973 wendet sich Ris erneut der funktionalen Form- und

Gestaltanalyse zu. Insbesondere die analytischen Probleme, die bei einer

"Schalen-Formgebung" sowie an den "Bruchflächen" von Ober- und Unter-

körpern (bei Stelen etc.) auftreten, interessieren ihn. In lockerer Reihen-

folge entsteht in der Folge seine analytische Reihe der "paysage architec-

turals".

So definiert Ris Objekte, die die komplexen Raumbeziehungen zwischen

Ober-, Zwischen- und Unterschalen, die inneren Spannungen der Zwischen-

räume, deren Über- und Unterschneidungen, Wände- und Lochbildungen

sowie die Wege des Lichts bei Lichteinfall und -ausfall, bei "innerer",

"externer" und "punktueller" Beleuchtung untersuchen.

Günter Ferdinand Ris erweitert seine früheren "planaren" Untersuchungen

(mit Kugeloberflächen, Wölbungen und deren versetzten und verspringenden

Radialverläufe) um Begriffe wie "Raumflächenschnitte" und "Raumwende-

punkte".

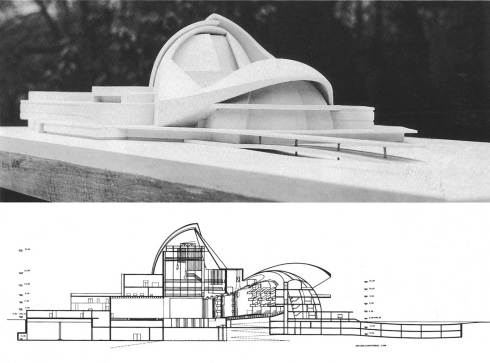

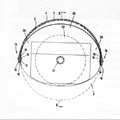

Welche Bedeutung seine "Schalenanalyse" erhalten kann, erkennt Ris, als er

sich 1965 an einem Architekturwettbewerb zum Neubau der Oper in Madrid

beteiligt. Dort reicht er den Plan sowie ein Architekturmodell eines Bau-

körpers ein, dessen Dachkonstruktion im Bereich des Bühnenhauses sowie

des kugelförmigen Auditoriums aus kühn geschwungenen, kunstvoll zu-

einander versetzten Betonschalen bestehen. Er erkennt, dass die ästhe-

tischen Möglichkeiten einer Schalenkonstruktion - nach seinem Empfinden -

künstlerisch noch nicht "durchdekliniert" sind.

Studien zur Schalenanalyse

In der nachfolgenden Jahren entwickelt und entwirft Günter Ferdinand Ris einige Plastiken, an denen er exemplarisch die Entstehung und Wirkung von dreidimensio-nalen "asymmetrisch-sphärischen" Räumen testet.

Auswahl von "paysage archtekurals"-Objekten

Ungleich schwieriger zu erfassen als die "offenen" solitären Kunstobjekte in Schalen-form sind eine zweite Art von Ris'chen "paysage architectuals": Diese bestehen aus jeweils einem Ober- und Unterkörper - meist in Form einer Stele oder eines quadra-tischen Kastens, zwischen denen eine "Bruchzone" mit innerlich "versteckten Flächen- und Raumkonstellationen" (zwischen Ober- und Unterkörper) zu vermuten sind. In Zeichnungen plant Günter Ferdinand Ris dezidiert die "versteckten" Flächen- und Raumkonstellationen" dieser Form von paysage architectuals.

Günter Ferdinand Ris: Diverse "paysage architectuals" Stelen-Objekte mit innerlich "versteckten" Flächen- und Raumkonstellationen

Kunst am Bau

Seit 1953 arbeitet Günter Ferdinand Ris immer wieder als freischaffender Künstler und Gestalter mit anderen Architekten zusammen. Meist nehmen diese mit ihren Architekturbüros die organisatorische Leitung öffentlicher Bauprojekte als Generalunternehmen wahr und greifen dabei auf zeitgenössisch-moderne Künstler zurück, um den gesetzlichen Vorgaben der öffentlichen Hand für "Kunst am Bau-Projekte" Genüge zu tun. Unter "Kunst am Bau" wird eine Selbstverpflichtung insbesondere des Staates als Bauherr verstanden, aus seinem baukulturellen Anspruch heraus einen gewissen Anteil – meist 1 bis 3 % – der Baukosten öffentlicher Bauten für Kunstwerke zu verwenden. Die Verpflichtung ist Teil der Bauausschreibungen und unterliegt einer gesonderten Prüfung durch einschlägige öffentliche (Hoch-)Bauämter und eigens gebildeter Kunstkomissionen,

deren Zusammensetzung in der Regel von den jeweils ausschreibenden öffentlichen Institutionen personell bestimmt wird. (Kommunen, Stadtverwaltungen, Länder, Bund).

Die Zusammenarbeit mit Architekten, Bauämtern und Kunstkommissionen, bei

denen Ris seine Entwürfe zur Begutachtung vorzustellen hat, prägt seine "Gedankenwelt" in den kommenden Jahren. Natürlich muss er sich mit seinen Entwürfen gestalterisch in das architektonisch vorgegebene Baukörper-Umfeld einfügen, die einschlägigen Bauvorschriften (beispielsweise zur Statik und Befestigung seiner Werke) beachten und gleichzeitig die hohe kreativ-künstlerische Intention und Qualität seiner Werke vor den Kunstkommissionen darlegen.

Über Kunst lässt sich trefflich streiten und in Kunstkommissionen erst recht.

Einem renommierten, erfahrenen Künstler, der mehrfach zur "dokumenta" in Kassel eingeladen wurde und dort auch ausgestellt hat, nimmt man die künstlerische Qualität seiner Werke aber fast unbesehen ab.

Das erleichtert die Arbeit für alle Beteiligten enorm.

Kein Wunder, dass Günter Ferdinand Ris in den Folgejahren im Zusammenhang

mit "Kunst-am-Bau" Ausschreibungen der öffentlichen Hand gerne berücksichtigt

und mit Anfragen geradezu überschüttet wird.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Günter Ferdinand Ris mit Architekten:

(Auflistung nicht vollständig)

1953 Architekt Otto Bartning (Kirchen-Glasfenster Leverkusen-Manfort)

1959 Architekturbüro Berner und Jacobs (Wandrelief Hildegardisgymnasium Köln)

1960 Architekturbüro Berner und Jacobs (Betonglasfenster Berufschule Altena)

1963 Architekturbüro Berner und Jacobs (Relief Schulzentrum Worringen)

1965 Architekturbüro Rosskoten & Tritthart (Brunnensäule Stadttheater Dortmund)

1967 Architekt Thoma, Düsseldorf (Edelstahlbrunnen Karl Arnold Platz, Düseldorf)

1968 Architekturbüro Selldorf, Köln (Inneneinrichtung Stadtmuseum Köln)

1970 Architekt Sepp Ruf+Bundesbaudirektion (2 Reliefs Finanzministerium Bonn)

1971 Architekt Egon Eiermann (Relief im Konferenzsaal, Abgeordnetenhaus Bonn)

1971 Architekturbüro im Stadtplanungsamt Moisling (Wandrelief am Freizeitzentrum)

1971 Architekt Hans Scharoun (Lichtstelen, Deutsche Botschaft in Brasilia)

1972 Architekt Goswin Weltring (Wandrelief Eingangsfassade Viktoriabad Bonn)

1973 Architekturbüro Heinle, Fischer+ Partner (Lichtfeldspiegel Stadthaus Bonn)

1973 Architekturbüro Denninger +Sohn Großer (Lichtpfeiler, Inter Nationes Bonn)

1974 Architekturbüro van Dorp (Brunnen-Lichtsäule, Landesbehördenhaus Bonn)

1976 Architekt Sepp Ruf+Bundesbaudirektion (Lichtfeld Bundeskanzleramt Bonn)

1982 Architekt Arne Stossberger+Bundesbaudirektion (Lichtpfeiler Deutsche

Botschaft Colombo Sri Lanka)

1983 Architekt Jörg Anders+Bundesbaudirektion (Lichtwand Dt. Botschaft Sri Lanka)

1986 Architekt Josef Trimborn (Wasserwand Bundespostministerium Bonn)

1987 Architekturbüro van Dorp (Lichtfeld Bundesverteidigungsministerium Bonn)

1990 Architekturbüro A-RT Rainer Thum (Lichtpfeiler Arbeitsamt Landshut)

1992 Architekturbüro ElK art (Lichtfeldspiegel + Brunnen im Arbeitsamt Helmstedt)

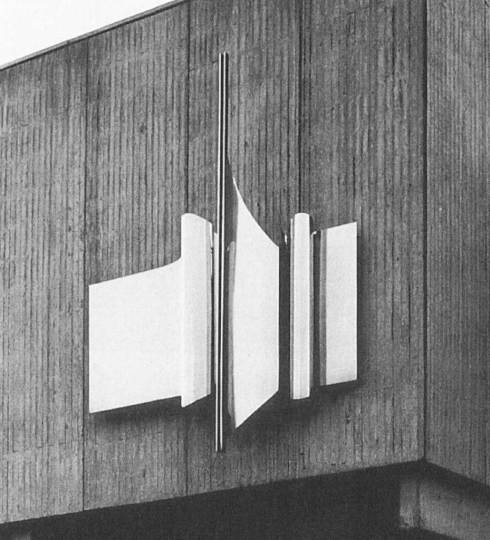

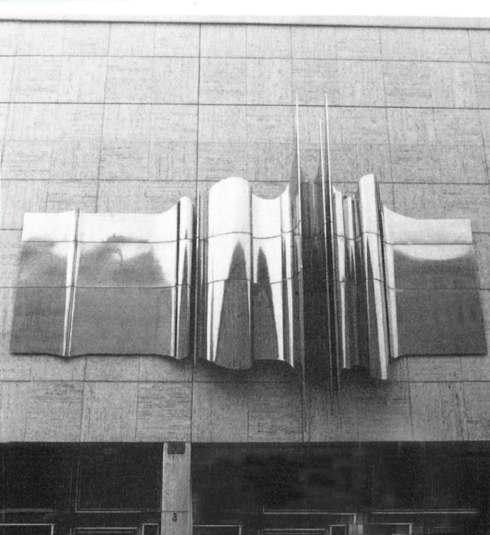

Entwicklung von Wandreliefs, Lichtwänden und Lichtpfeilern

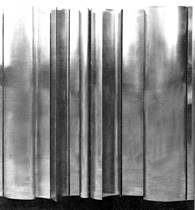

Das erste großformatige Wandrelief aus Edelstahl kreierte Günter Ferdinand Ries

1970 als Fassadenelement für das umgebaute Jugendfreizeitzentrum Moisling in Lübeck. In lockerer Reihenfole folgten dann bis ca. 1985 weitere "Kunst-am Bau"-Großprojekte, die in der Regel durch kleinformatigere Vorstudien - meist komplett ausgearbeitete Präsentationsmodelle - vorbereitet wurden.

"Flächenraum Lübeck" Hier eines von vier Vor-

modellen, die vor allem der Entwicklung einer

äußerlich unsichtbaren Trägerkonstruktion mit gitterförmigen Wandabstandshaltern und ent-

sprechenden Befestigungen galten.

Die Wandplastiken sollten - trotz ihrer Größe -

den Eindruck erwecken, vor der Fassade zu

schweben. Zudem galt es, die örtliche Licht-

situation, Sonnenlichtreflexionen und mögliche

Blendungen zu beachten. Später setzte Ris seine

Wandplastiken sogar bewußt als "Sonnenspiegel"

ein, um ganze Straßenzüge zu erhellen oder vereinzelte "Reflexions-Hotspots"

zu setzen.

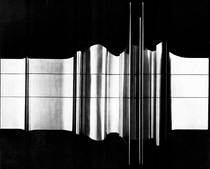

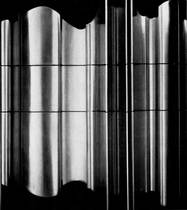

Vormodell IIb der "Bonner Wand" Detailauschnitt Vormodell IIb;

Messing verchromt, 61 x 84 x 11 cm "Faltungen" des Mittelteils

Lichtwände und Lichtfelder

links: Vormodell der "Großen Lichtwand

Mainz" 1972/73

Der Künstler hat an solchen Vormodellen den Einfluß der Beleuchtung bei unter-schiedlichen Lichtverhältnissen getestet.

Dies führte schließlich dazu, dass er in seine Plastiken separate, eigene Lichtquellen - in der Regel Neonleuchtstäbe - inte-grierte. Aus den Wandreliefs entwickelten sich so "Lichtwände" und "Lichtpfeiler". Seine Entwurfs-/Vor-/Test- und Präsentationsmodelle sind häufig als eigenständige Plastiken an Privatsammler und Museen verkauft oder vom Künstler verschenkt worden.

Auswahl von Lichtwänden und Lichtfeldern zwischen 1972 und 1983

(Zur Vergrößerung bitte auf die Abbildungen klicken)

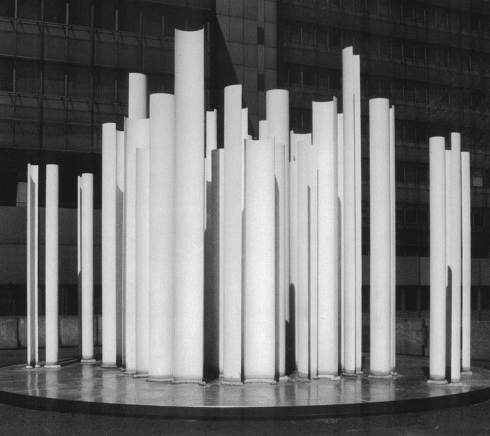

Mitte der 70er-Jahre ergänzt Günter Ferdinand Ris seine Lichtwände und Lichtfelder häufiger mit separaten Stelen, die einerseits in einer gestalterischen Beziehung zu seinen Objekten stehen und durch entsprechend vorgeplante Positionierungen eine

größere, raumfüllendere Präsenz seiner Objekte bewirken. Andererseits ergeben sich durch den additiven Einsatz von Stelen zusätzliche Möglichkeiten der Lichtgestaltung (Lichtinseln) sowie eine "freiere" Anpassung seiner Objekte an die vorgegebenen architektonischen Baukörper. GFRis experimentiert, löst die Elemente seiner Lichtwände in separate, unterschiedlich starke Rohre, Halb- und Viertelschalen auf, verschränkt diese mit- und ineinander und gestaltet so ganze "Lichtlandschaften".

Ein Beispiel dafür ist das 1976 entworfene "Große Lichtfeld" das über eine Breite von 21 m und rund 7 m Tiefe im nach außen offenen Basement des Bundeskanzleramtes in Bonn errichtet wurde. Diese Kunstinstallation erweckte natürlich das Interesse der Öffentlichkeit und der einschlägigen Kunst-, Design- und Architekturpresse. Schon bald stand Günter Ferdinand Ris in dem Ruf, einer der wichtigsten "künstlerischen Repräsentanten" der jungen Bonner Republik zu sein und mit seinen Werken exemplarisch die Politik einer klaren, sachbezogenen Öffung und Ostannäherung unter Willy Brandt zu symbolisieren.

Installation des großen Lichtfeldes am Bundeskanzleramt in Bonn 1976

Ein weiteres Beispiel für eine gestaltete Lichtlandschaft ist der "Lichtfeldspiegel" auf der Südempore des Stadthauses Bonn. Hier stehen die bis zu 6 m hohen - weiß lackierten - Stahlelemente in einem flachen, kreisrunden Wasserbecken, dessen Oberfläche spiegelnd die Fassade sowie den Baukörper des Bonner Stadthauses aufnimmt und durch aufquellende Wasserzufuhr, Luftzug und vorbeigehende Passanten ein überraschend faszinierendes, fast pulsierend erscheinendes Wellen- und Reflexionsbild erzeugt.

Edelstahl-Lichtpfeiler

Aus singulär aufgestellten Einzelstelen entwickeln sich im Laufe der Zeit komplett in sich abgeschlossene vollrunde Pfeiler, die durch eine innenliegende Beleuchtung als "Lichtpfeiler" fungieren und als künstlerische Plastik ihre Umgebung - ähnlich einer indirekten Straßenbeleuch-

tung - illuminieren.

Die Ris'chen Lichtpfeiler werden

bevorzugt auf Vorplätzen und Innenhöfen neuerbauter öffentlicher Gebaüde - kommunale Rathäuser, Bürgerämter, Arbeitsämter etc. - als "Kunst am Bau"-Objekte aufgestellt.

Günter Ferdinad Ris läßt nach einem ersten Auftragseingang jeweils bis zu

drei Lichtpfeiler im Voraus für ähnliche Einsatzorte produzieren. Bis Anfang der

90-er Jahre finden sie bundesweit - von

Hamburg bis Landshut - ihren Einsatz.

1990 übereignet Günter Ferdinand Ris seiner Wohngemeinde Oberpleis einen

Lichtpfeiler sowie eine separate Edelstahl-

Stele für den Rathauspark.

Detailansichten eines typischen Ris'chen Lichtpfeilers

Günter Ferdinand Ris: "Großer Lichtpfeiler" vor dem Verwaltungsgebäude von Inter Nationes (heute: Deutscher Akademischer Austauschdienst) in der Kennedyallee in Bonn

Vom Architekten zum Designer

1984 Die Zusammenarbeit mit Architekten prägt das Wirken Günter Ferdinand Ris

vor allem in den 70er Jahren. Sein Renomee als zweimaliger dokumenta-

Künstler und langjähriger, im Umgang mit Architekten erfahrenen "Kunst-am-

Bau-Projektausstatter" ermöglicht ihm eine kontinuierliche, über 15-Jahre

andauernde Auslastung mit Auftragsarbeiten im großplastischen Bereich.

(Auftraggeber: öffentlich-rechtliche Institutionen, Bund, Länder u. Kommu-

nen)

Dies ändert sich Mitte der 80-er Jahre. Günter Ferdinand Ris wendet sich

wieder der künstlerischen, eher kleinplastischen Objektkunst zu. Wieder

erfolgt der Übergang nicht schlagartig, sondern in einem mehrjährigen

Prozess mit unterschiedlichen Phasen. Aus dem architekturaffinen

Künstler wird ein objektorientierter Gestalter - aus dem Architekten ein

Designer. Welche konkreten Rahmenbedingungen zu den Änderungen

geführt haben, ist weitgehend spekulativ.

1985 emeritiert sein langjähriger Mentor - Professor Dr.

Eduard Trier- als einer von zwei Dekanen am kunsthis-

torischen Institut der Universität Bonn und zieht sich

weitgehend in's Privatleben zurück.

Zuvor war Eduard Trier - von 1965 bis 1972 - Rektor

der Kunstakademie Düsseldorf gewesen. Obwohl dort

auf Lebenszeit ernannt, hatte dieser aus Protest gegen

die Kündigung und den "Rauswurf" von Josef Beuys

durch den damaligen NRW-Wissenschaftsminister

Johannes Rau sein Amt in Düsseldorf niedergelegt und

war zur Rheinischen Friedrich-Wilhelm Universität nach

Bonn gewechselt.

Mit der Emeritierung von Eduard Trier in Bonn verliert Günter Ferdinand Ris

seinen sicherlich profundesten persönlichen Berater. Der einflußreiche

Publizist, Kunstmanager und "Künstlermacher" hatte ihn zu Anfang seiner

künstlerischen Karriere "auf die Schiene" gesetzt und nahm in den

Folgejahren wesentlichen Einfluß auf seine Positionierung in der Kunstwelt

und seine weitere individuell-künstlerische Entwicklung.

Auffällig ist, dass mit dem Rückzug von Eduard Trier in's Privatleben sein

"Schützling" Günter Ferdinand Ris einen relativ abrupten Übergang von den

teilweise monumantalen Stahl-Großplastiken zu filigranerer, deutlich über-

schaubaren Objektkunst vollzieht. 1984/85 verzeichnet sein Biograph Boris

von Brauchitsch kein einziges architekturbezogenes "Kunst-am-Bau"

Großprojekt mehr. Es scheint, als habe GFRis die Lust daran verloren,

mit den auftraggebenden Architekturbüros, den Architekten, den

ausschreibenden Institutionen und den Kunstkomissionen weiterhin in

den Diskurs über seine Modelle und die Einbindung seiner Werke in die

vorgegebenen oder neu geplanten Bauten einzutreten.

Möglicherweise haben ihn die Diskussionen über die "Sinnhaftigkeit" und

die konzeptionelle Auslegung seiner Werke wie auch die vielen persönlichen

in- und ausländischen Präsentationen - ebenso wie die zwangsläufig damit

verbundenen Reisen - einfach zu viel Zeit und psychische Kraft gekostet.

Mit zunehmenden Alter scheint er auch gesundheitlich "angeschlagen" zu

sein. Er sieht sich gezwungen, "kürzer zu treten".

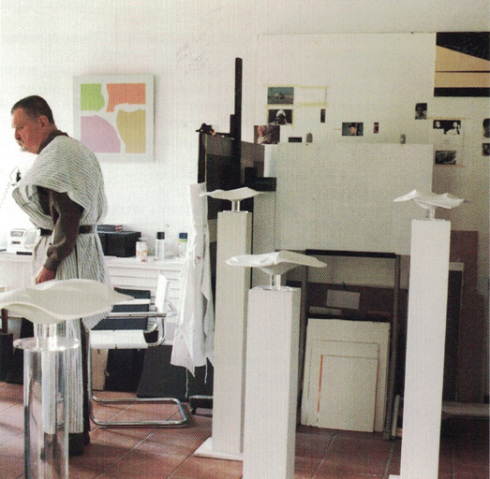

Oben: Günter Ferdinand Ris in seinem Atelier in Königswinter-Oberpleis

Was Wunder, das sich Günter Ferdinand Ris wieder der "individuellen" Kunst

zuwendet. Kunst, die keinen öffentlichen Interpretationsbezug, keine funk-

tionale Umgebungsvorgaben, keine Erwartungshaltungen und demnach auch

keine "Sinnhaftigkeit" widerspiegeln muss. Kunst, die einfach in Form eines

kreativen Objektes für sich selbst steht.

In der Folgezeit entsteht eine Reihe von streng geometrisch-kubisch aufge-

bauten "Aluminium- und Plexiglas-Objekten". Jedes in der Größe überschau-

bar und ortsunabhängig aufstellbar. Einige dieser Objekte sind wohl bewußt

als rein ästhetische, solitäre (Dekor-)Tischobjekte konzipiert, auf äußerste

reduziert in den Wirkungsfaktoren Gestalt, Farbe und Form.

Aluminium- und Plexiglasobjekte

Oben: Günter Ferdinand Ris: Aiuswahl von solitären Aluminium- und Plexiglasobjekten

1995 Nach dem Ausscheiden seines Atelierassistenten Heinz-Willi Dahmen sucht

GFRis im Umfeld seines Ateliers in Oberpleis nach einem Nachfolger. Er stößt

auf einen versierten Handwerker - Peter Drischel - der in einem ortansäs-

sigen Industrieunternehmen als festangestellter Formenbauer tätig

ist und über solide Erfahrungen in der Verarbeitung glasfaserverstärkter

Kunststoffe (GFK-Formenbau) verfügt. Günter Ferdinand Ris wird mit ihm

einig. Im Folgenden erstellt GFRis in seinem Atelier die Gips-Vorlagen für

eine Reihe von plastischen Kunstobjekten, die er jeweils nach dem

Jahr ihrer Entstehung (z.B. "Objekt 18/1999" etc) durchnummeriert.

In der Regel fertigt Peter Drischel dann jeweils 3 Objekt-Exemplare

aus GFK nach diesen Gips-Vorlagen an.

GFK-Objekte

Oben: Günter Ferdinand Ris: Auswahl von GFK-Objekten

Rosenthal-Designer

Schon seit 1967 arbeitet Günter Ferdinad Ris auf Empfehlung von Prof.

Gustav Stein und dem Begründer der dokumenta - Arnold Bode -

sporadisch für die Firma Rosenthal. Arnold Bode regt bei Philipp Rosenthal

an, das bis dahin überwiegend für den Gebrauchsbereich benutzte Porzellan

auch als Material für moderne zeitgenössische Kunst einzusetzen.

Philipp Rosenthal ist Vorstandsvorsitzender der Rosenthal AG, ein enger

Freund von Gustav Stein und lange Zeit dessen "Banknachbar" als SPD-

Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Rosenthal nimmt den Vorschlag

von Arnold Bode begeistert auf, sieht darin eine Marketing-Chance und

profiliert das von seinem Vater ererbte Unternehmen, indem er namhafte

internationale Künstler "um sich scharrt". Er gibt Ihnen Aufträge, sorgt für

das notwendige Material und stellt - zeitlich befristet - jeweils ein Arbeits-

atelier in der Rosenthal-Kunstabteilung in Selb zur Verfügung.

Die geschaffenen Kunstwerke aus Porzellan, Glas und anderen modernen

Kompositmaterialien (u.a. auch GFK) werden über die eigens gegründeten

Rosenthal-Studiohäuser als Künstlereditionen (studio-line) mit großem

Erfolg vermarktet.

Für Philipp Rosenthal entwirft Günter Ferdinad Ris u.a. eine Edelstahl-Portal-

Lichtwand in Schloss Erkersreuth sowie die Innenausstattung der dortigen

Schlosshalle, einiger Korridore und Flure.

Daneben ist Günter Ferdinad Ris auch als freiberuflicher Designer für die

Rosenthal AG tätig:

. 1967 Tee- und Kaffeeservice (Porzellan)

1967 Sektgläser (Glas)

1967 Rundrelief IV, (Porzellan-Wandobjekt 1; Auflage 50 Stk)

1969 Porzellanlampe (Stableuchte)

1977 Jahresteller Rosenthal (Glas)

1983 Jahresobjekt Rosenthal (Porzellan-Wandobjekt 2, Auflage 500 Stk)

Günter Ferdinand Ris: Porzellan- und Glasentwürfe für die Rosenthal AG

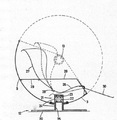

1975 "Sunball-Chair" Kugelsessel (Rosenthal studio-line)

Das sicherlich profilierteste (und auch exklusivste) Designobjekt entwirft

GFRis zusammen mit seinem Freund, dem Architekten Herbert Selldorf, der

ihm auch sein Wohnhaus mit dem Arbeitsatelier in Oberpleis erstellt hatte.

Ihr "Sunball-Chair" gilt als Designklassiker, wurde (nur) 50 mal bei Rosenthal

produziert und ist inzwischen in allen wichtigen Designausstellungen (u.a. im

MOMA New York) im Original zu sehen. Leider sind nur wenige Exemplare

unverwittert in musealem Zustand erhalten geblieben. Sie werden im inter-

nationalem Kunsthandel zu "astronomischen" Preisen gehandelt (Die Anzahl

(italienischer) Einzelnachbauten wird z.Zt. auf rund 300 Exemplare geschätzt).

2005 Am 15. Mai 2005 - einen Tag vor seinem 77-sten Geburtstag - verstirbt Günter

Ferdinand Ris in Darmstadt (Von 1980 bis 1996 war er als Bildhauer Mitglied

der Darmstädter Sezession). Zuletzt war es - möglicherweise infolge einer

koronaren Herzerkrankung - ruhiger um ihn geworden.

Anbei einige Pressezitate aus posthumen Würdigungen:

"In Ris' Schaffen stehen Skulpturen, Bilder und Zeichnungen (wie auch seine

Designobjekte) gleichberechtigt nebeneinander. In den 50-er Jahren als

Maler gestartet, feierte er in den 60-er Jahren als Bildhauer internationale

Erfolge. Seinen künstlerischen Durchbruch erlebte er auf der Bienale in Paris

sowie auf der dokumenta II und III in Kassel. 1966 bespielte er den

Deutschen Pavillon bei der Bienale in Venedig"

"Das Hauptinteresse von Günter Ferdinand Ris galt dem Licht, das seinen

Arbeiten Bewegung und Dynamik verleiht. Gestalt und Form seiner Objekte

entstanden aus zweidimensionalen Flächen, die Ris ins Dreidimensionale

überführte"

"Dabei sind seine luziden, konkreten Plastiken im öffentlichen Raum von

sinnlicher Strenge und unpathetischer Klarheit"

"In seinem Alterswerk ab 1986 knüpfte Ris an die Werksgruppe der

"Paysage architecturals" der 1960-er Jahre an und schuf Landschaften aus

weißem Kunststoff in einer Vielfalt wie musikalische Variationen über ein

Thema. Der Komponist und Dirigent Hans Zender gehörte zu seinen engen

Freunden. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach neuen geistigen

Ordnungsprinzipien"