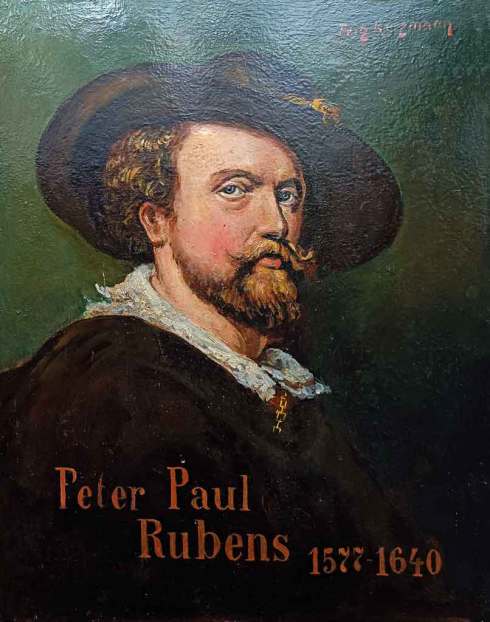

Fritz (Gottfried) Kerzmann (1872 -1949)

1872 Der Bonner Maler, Moritaten-, Kon-

zert- und Opernsänger Gottfried -

genannt Fritz - Kerzmann erblickt

am 7.Juli 1872 in Bad Godesberg

das Licht der Welt.

Sein Vater Johann Peter Kerzmann ist

ein gelernter Schreiner und Tischler.

Seine Mutter Gertrud Kerzmann

stammt aus der Familie Hartmond in

Köln / Frechen.

Die Familie Kerzmann betreibt in der

Bad Godesberger Dorfstraße (heute

Turmstraße) ein Schreinergeschäft.

Natürlich möchte der Vater, dass

sein Sohn später einmal in das

Schreinergeschäft einsteigt. Schon

früh nimmt er den kleinen Fritz "auf

Montage" zu seinen Baustellen mit.

Doch Fritz' Begeisterung hält sich in

Grenzen. Die handwerkliche Tätig-

keit liegt ihm nicht so recht. Viel interessanter findet er das bunte Trei-

ben des eher großbürgerlichen Kurpublikums im nahen Kurpark. Er mag

es, den eleganten Herren und Damen zuzusehen, die dort lustwandeln,

nachmittags ihr Heilwässerchen aus der "Draitsch-Quelle" trinken, in's

Badehaus zum Schwimmen gehen und sich anschließend am Kurhaus

treffen, um dem dort aufspielenden Kurorchester zu lauschen.

1879 Fritz Kerzmann wird in die Burg-

schule in Godesberg eingeschult,

die zum damaligen Zeitpunkt drei

Volksschulklassen umfasst. Die

Kinder der ersten, zweiten und

dritten Klasse werden gemeinsam

unterrichtet.

Aus der gemeinsamen Schulzeit

resultiert eine enge Freundschaft,

die Fritz Kerzmann mit dem spä-

teren Bonner "Industriemaler"

Toni Wolter (1875-1929) verbindet. Während Toni Wolters Leben in der

Folgezeit verhältnismäßig umtriebig verläuft, bleibt Fritz Kerzmann "zu-

nächst der heimatlichen Scholle" treu.

um Irgendwann - wahrscheinlich schon als 13- oder 14-jähriger Bub - erlebt

1885 Fritz Kerzmann ein Schlüsselerlebnis, das seinen weiteren Lebensweg

prägen wird. Er wird von dem damaligen Leiter des Kurorchesters, der

wohl von einem Lehrer der Burgschule auf Fritz Kerzmanns besondere

Sangeskünste aufmerksam gemacht wurde, auf die Bühne gebeten und

darf - coram publicum - einige Volkslieder vortragen. Das kommt an. Er

hat eine gute Stimme. Wer es genau war, der ihm geraten hat, ein Pot-

pourri gängiger Melodien einzuüben, ist nicht überliefert. Vielleicht waren

es die trinkfesten Studenten im "Aennchen" gewesen, von denen er

einige ihrer launigen "Moritatengesänge" übernommen hat, vielleicht

waren's auch andere - jedenfalls wird der junge Fritz Kerzmann so etwas

wie ein früher Schlagersänger. Er hat Erfolg, erhält Applaus und Aner-

kennung (und erste Trinkgelder).

1892 Fritz Kerzmann tritt nun häufiger als "Moritatensänger" mit einem eige-

nem Liederprogramm im Bonner Umfeld auf. Mit den verdienten Gagen

finanziert er sich eine professionelle Gesangsausbildung zum Konzert-

und Opernsänger. Entdeckt wird er von dem Bonner Kammersänger

Karl Mayer, der ihn nach einer entsprechenden Vorprüfung in die Opern-

und Gesangsschule Köln zu Prof. Richard Schulz-Dornburg vermittelt.

Es folgt ein vierjähriges Fachstudium für Oper und Konzert. Seine

Lehrer dort sind: Gesang: Dr. Oscar Kaiser: Schauspiel und Dramatik:

Prof. Dr. Kipper; Musikwissenschaft: Wilhelm Rinkens; Klavier- und

Partienstudium: Wilhelm Muehldorfer. Stolz präsentiert Fritz Kerzmann

im Freundeskreis seine Visitenkarte, die ihn als gelernten Konzert- und

Opernsäger mit Spezialisierung auf den "Robert Schumann Liederkreis"

ausweist. Er tritt nun häufiger in Matinees und Soirees des gebildeten

Bonner Bürgertums auf und eignet sich nach und nach auch den "gesell-

schaftlichen Schliff" an. Als Künstler behandelt und entsprechend

"hoffiert" zu werden, schmeichelt ihm. Er lernt seine spätere Frau,

Gertrud Klockenbusch kennen. Sie stammt "aus gutem Hause" und ist -

wie er - in Bad Godesberg aufgewachsen. Nicht ganz zwei Jahre jünger,

wird sie Gerda oder auch Gerta gerufen.

1998 Die beiden heiraten am 15.08.1898 in Bad Godesberg. Aus Gertrud

Klockenbusch wird Frau Gottfried Kerzmann.

Fritz Kerzmann verdient das Geld zum Lebensunterhalt für sich und

seine Frau hauptsächlich durch Engagements als Konzert- und Moritaten-

sänger.

Da er zudem auch ganz passabel zeichnen und malen kann, beschließt

er, diese Befähigung ebenfalls weiter auszubauen. Wo und bei wem er in

der Folgezeit Privatunterricht nimmt, ist nicht bekannt. Er könnte even-

tuell einer der ersten Schüler in der privaten Malschule von Carl Nonn

gewesen sein, die dieser in seinem Atelierhaus in der Niebuhrstraße 14

in Bonn eingerichtet hatte und wenig später auch offiziell (ab 1905)

betrieb. Möglicherweise hat er sich seine Malkunst aber auch auto-

didaktisch selbst beigebracht. Genügend Anschauungsmaterial hat er in

Hülle und Fülle in den Salons seiner Kundschaft "vor Augen", wenn er

dort in seiner Eigenschaft als Sänger auftritt. Zudem läßt sich perfekt

über den Stil der zeitgenössischen Malerei und die Sujets der bildenden

Kunst in solchen Veranstaltungen "parlieren". Jedenfalls merkt Fritz

Kerzmann schnell, was seiner Kundschaft gefällt: "Heimatbilder" stehen

hoch im Kurs.

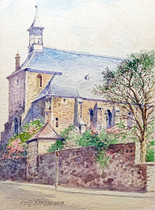

ab Fritz Kerzmann malt - dem Zeit-

1900 geist entsprechend - mehrere,

stilistisch eng an die "Rheinro-

mantik" angelehnte - Ansichten

von Rhein und Siebengebirge.

Natürlich dient ihm auch die

heimische Godesburg und andere

Baudenkmäler - wie das "Hoch-

kreuz" zwischen Godesberg und

Bonn mehrfach als Motiv.

Die Ölgemälde sind ganz im na-

turalistischem Stil der Eifelmaler

rund um Fritz von Wille sowie der

Düsseldorfer Landschaftsmaler

gehalten. Tatsächlich stehen seine

Ölbilder denen der Düsseldorfer

Akademiemaler in punkto Qualität

in keiner Weise nach.

Auch seine Befähigung, "stimmige"

Portraits zu malen, spricht sich in

den Salons seiner Kunden herum

und führt zu weiteren Aufträgen

aus der gehobenen Godesberger

Bürgerschaft.

Seine hübsche, elegante Ehefrau

steht ihrem Fritz zeitlebens regel-

mässig für Portraitstudien - später

auch als Staffage-Figur in seinen

Landschaftsgemälden - Modell.

Portraitmalerei

Fritz Kerzmann: Portraitbildnisse seiner Ehefrau Gertrud Kerzmann

links: 1920; rechts: 1940

1905 Fritz findet sein erstes Engagement als Bariton-Sänger und Schauspieler

am Stadttheater von Essen. Nun beginnt eine intensive künstlerische

"Wanderzeit". Seine Frau begleitet ihn.

Nach seinem Engagement in Essen (1905-1907) geht er für

eine Spielzeit nach Colmar in den Elsass, dann ans Stadttheater von

Augsburg und schließlich (von 1909-1912) an das Stadttheater von

Danzig. Von dort wechselt er an das Theater in Wuppertal-Barmen

(1912- 1914), kehrt aber (1914-1918) nach Danzig zurück. Nach und

nach erarbeitet er sich ein festes Repertoire als Bariton. Er singt den

Wolfram im "Tannhäuser", den Rigoletto, den Renato im "Maskenball"

von Verdi, den Alfio in "Cavalleria rusticana", den Sharpless in "Madame

Buttterfly", den Faninal im "Rosenkavalier", den Papageno in der

"Zauberflöte" und den Ottokar im "Freischütz". Damit gastiert er zwi-

schendurch auch an anderen Bühnen in Deutschland, so auch in

München. Seine Engagements sind allerdings zeitlich begrenzt und seine

Gagen als Repertoire-Sänger nicht so hoch, dass er davon alleine leben

könnte. Er ist auf Nebenverdienste angewiesen, verdingt sich vor allem

in seiner Zeit in München als Gesangslehrer und "tingelt" als "Moritaten-

sänger" in Kneipen und auf bayrischen Kleinkunstbühnen herum. Da-

neben ist die Ölmalerei für ihn eine sichere Einnahmequelle.

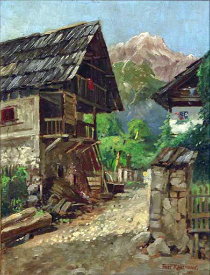

Dass Fritz Kerzmann seine Male-

rei mit entsprechender Profession

betreibt, lässt sich schon aus der

Tatsache ablesen, dass es ihn

immer wieder zu Studienzwecken

nach Grainau in die Alpen zieht,

um vor Ort - wie viele seiner

Künstlerkollegen - in freier Natur

alpine Hochgebirgslandschaften

auf Leinwand zu bannen. In Ober-

grainau bei Garmisch-Parten-

kirchen bewohnt Fritz Kerzmann stets ein "Tusculum mit kleinem

Gärtchen", wie er es nennt, in dem er walten - vor allem aber abschalten

kann.

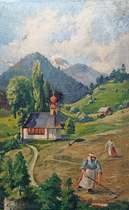

Landschaftsmalerei

Neben den reinen "Postkarten-

Landschaftsgemälden" themati-

siert Fritz Kerzmann in seinen

Bildern zunehmend das Lebens-

umfeld der Menschen. Seine

"Genre-Bilder" vermeiden jede

heroisierend-beschönigende Sicht

auf die Dinge, geben den unge-

schönten Alltag wieder. Der Maler

verzichtet nun auf die sonst üb-

lichen Staffagefiguren.

Die meisten seiner Bilder sind

tier- und menschenleer, stellen

in gewisser Weise (nur) "Relikte

der Landschafts-, Arbeits- und

Wohnbesiedelung" dar und

charakterisieren damit dennoch

sehr eindringlich das jeweilige

"Genre".

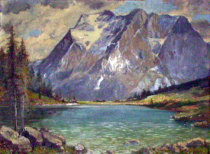

Die Verbundenheit des Malers

Fritz Kerzmann mit seinen Bonner

und Godesberger Malerkollegen

- darunter Carl Nonn und Toni

Wolter - zeigt sich unter anderem

darin, dass sie gelegentlich alle

bewußt genau das gleiche Motiv

auf ihre Leinwand bringen.

Jeder in seinem eigenen Malstil,

jeder mit seiner eigenen indivi-

duellen Handschrift. Sie "zitieren"

sich auf diese Weise untereinan-

der. Und tatsächlich hat sowohl

Carl Nonn wie auch Toni Wolter die Zugspitze und den Eibsee von nahezu

der gleichen Stelle aus gemalt. Eine ähnliche Motivreferenzierung ist

übrigens auch beim "Totenmaar /Weinfelder Maar" in der Eifel nachweis-

bar.

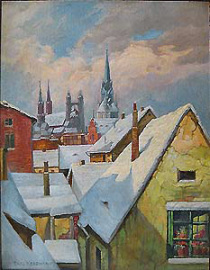

1918 Auch die traditionsreiche Städte

des Ostens: Weimar, Jena,

Leipzig, Dresden, Magdeburg,

Erfurt, Eisenach (mit seiner

Wartburg) scheint der Maler

Fritz Kerzmann nach dem 1.

Weltkrieg des öfteren bereist

zu haben. Nachweislich hat er

mit Unterbrechungen 12 Jahre

lang (1916-1928) in Halle an der

Saale Quartier bezogen. Hier

feierte er auch als Sänger große

Erfolge, da er aufgrund seiner

stattlich-mächtigen Gestalt und

seiner wuchtigen Tenor- / Bariton-

stimmlage im wahrsten Sinne des

Wortes "hervorragend" den Hel-

dentenor in Wagners Musik-

dramen verkörpert.

1928 Fritz Kerzmann beschließt seine

Sänger- und Bühnenkarriere in

Halle. Zu seiner Verabschiedung

erscheinen in der örtlichen Presse

verschiedene Artikel, in denen

Fritz Kerzmanns künstlerisches

Wirken in und für die Stadt Halle

gewürdigt wird. So wird berichtet,

dass er als Sänger über 60 ver-

schiedene Rollen in über 800 Auf-

führungen, darunter alleine 24

glanzvolle Erstaufführungen ge-

sungen habe, an die man sich

"auf ewig" erinnern werde.

Neben seiner "Sangeskunst"

bleibt auch seine "Malkunst" nicht

unerwähnt. Tatsächlich waren

Ölbilder - meist Landschafts-

gemälde - aus seiner Hand durch-

aus begehrt. Immer wieder tau-

chen noch heute vereinzelte sei-

ner Ölbilder aus Privatbesitz in

Haushalten dieser Gegenden im

deutschen Kunsthandel auf.

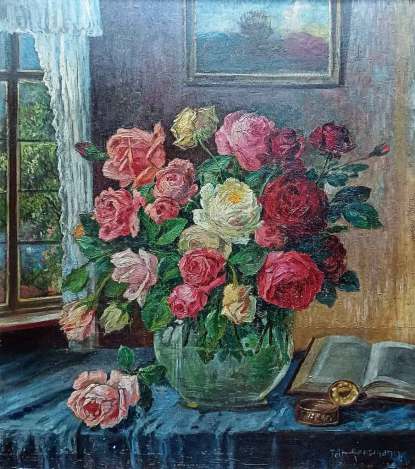

Ateliermalerei (Stillleben- und Genremotive)

1920 Neben seiner Tätigkeit als Landschaftsmaler ist Fritz Kerzmann auch

als Ateliermaler aktiv. Mehrere größere Früchtestillleben bezeugen

seine Kunstfertigkeit als Maler. Mit jedem Bild lernt er dazu. Die beiden

nachfolgenden Bilder sind sich im Sujet sehr ähnlich. Das eine (obere)

ist um 1920, das untere 1922 entstanden. Kleine Unzulänglichkeiten,

die im Bild von 1920 noch auftauchen, sind im Bild von 1922, das ins-

gesamt einen "reiferen" Eindruck macht, getilgt.

Fritz Kerzmann: Vase mit Blumen Fritz Kerzmann: Dahlien (1935)

Sammlung: Renate und Hans van Schewyck Sammlung: Renate und Hans van Schewyck

In den 20-er Jahren wird es zunehmend stiller um den Maler und Sänger

Fritz Kerzmann. In den "Godesberger Heimatblättern" wird sein Name

als Künstler nicht mehr explizit aufgeführt.

1934 Das Ehepaar Kerzmann löst den Haushalt in Obergrainau auf und zieht

nach Bad Godesberg um.

In einem Artikel über Toni Wolter, den Schul- und Jugendfreund

Fritz Kerzmanns, ist erwähnt, dass dieser - als er im Herbst 1920 mit

seiner zweiten Frau Marthe Wolter (geborene Sauer) ein Konzert von

Fritz Kerzmann im Kurhaus von Godesberg besucht - "überaus angetan

und beeindruckt von Fritz Kerzmanns volltöniger Stimme und den

vorgetragenen Schumann-Liedern gewesen sei".

Nach einer anderen Quelle ist Fritz Kerzmann mit Marthe Wolter, die

selbst auch eine ausgebildete Musikpädagogin, Sängerin und Malerin

war, noch einige Male mit "Rheinliedern" in dem Friesdorfer Hotel und

Ausflugslokal "Arndtruhe" aufgetreten. Das Lokal wurde - zusammen

mit einem gesonderten, privaten "Ernst-Moritz-Arndt-Museum" - von

Toni Wolters entfernten Verwandten - der Familie Loevenich - geführt.

Zusammen mit seiner Frau Gerda bewohnt Fritz Kerzmann ein

repräsentatives Haus in der Jahnstrasse 35 (heute Jahnallee 35)

im Villenviertel von Bad Godesberg.

1939 Fritz Kerzmann zählt 67 Jahre, als der 2. Weltkrieg ausbricht. Er erlebt

die anfängliche Euphorie, später die Schrecken des Krieges hautnah

mit. Nur knapp entgeht er dem Tod beim alliierten Luftangriff vom

1. Februar 1945 auf Bad Godesberg. Die "Arndtruhe", der Ort seines

wohl letzten öffentlichen Auftrittes als Sänger, brennt infolge des

Krieges aus und wird später auch nicht mehr wiederaufgebaut.

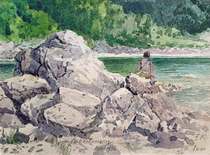

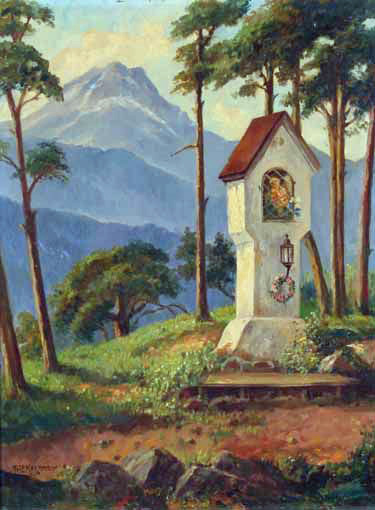

Das nebenstehende Ölgemälde: "Feldkreuz (bei)

Garmisch" stammt aus dem Jahr 1947. Es ist

möglicherweise die letzte Arbeit - zumindest

die letzte, derzeit bekannte Arbeit mit einem

"alpinen" Motiv aus Fritz Kerzmanns Hand.

1949 Fritz Kerzmann stirbt im Alter von 77 Jahren am

22.03.1949. Er wird kurz danach - am 26.03.

1949 -auf dem Burgfriedhof in Bonn-Bad Godes-

berg beigesetzt. Seine Frau Gertrud überlebt

ihn um 7 Jahre, ehe auch sie an der Seite ihres

Mannes beigesetzt wird.

Abb. rechts: Fritz Kerzmann "Feldkreuz (bei) Garmisch", Sammlung: Renate

und Hans von Schewyck

Sicherlich gehört Fritz Kerzmann heute zur "Generation der ver-

gessenen Bonner Künstler". Seine Spuren sind weitgehend verweht.

Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau

hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.