Joseph Eugen Kerschkamp (1880-1945)

1880 Joseph Eugen Kerschkamp erblickt am 12.04.1880

in Wuppertal-Elberfeld das Licht der Welt. Über sei-

ne Familie, Wohnort und Schulzeit ist zur Zeit nur

wenig bekannt.

1886 Joseph Eugen Kerschkamp, der von Kindesbeinen

an nur immer mit seinem zweiten Vornamen "Eugen"

gerufen wird, wird in die Volksschule in Elberfeld-

Barmen eingeschult. Von dort wechselt er 1890 auf

das städtische Gymnasium - heute Wilhelm-Dörpfeld-

Gymnasium in Elberfeld - oder auf das Gymnasium

Sedanstraße in Barmen. Wahrscheinlich macht er

1899 sein Abitur und erlangt damit die allgemeine Hochschulreife.

1900 Eugen Kerschkamp bewirbt sich an der Kunstakademie in Düsseldorf für

ein Studium der Malerei. Er wird angenommen und absolviert in den nächs-

ten 7 Jahren das Grund- und Hauptstudium der (freien) Malerei. Eugen

Kerschkamp scheint ein "aufmüpfiger" Student gewesen zu sein, dessen

Malauffassung und Malweise ganz offensichtlich nicht - oder nur sehr be-

grenzt - der herrschenden Lehrmeinung an der Kunstakademie entsprach.

Zudem war er viel unterwegs. Reportiert werden häufige Reisen nach Paris,

nach Amsterdam und nach Delft. Zudem soll er sich auch zu einem längeren,

- möglicherweise zweisemestrigen - Studienaufenthalt in Florenz aufgehalten

haben. Mit Sicherheit hat er auf seinen Reisen Werke der französischen Im-

pressionisten kennengelernt, die seinen Malstil stark beeinflußt haben. Seine

Landschaften und Figurenbilder sind "mit lockerem Pinsel flächig und luftig"

angelegt. Sie wirken fast "flüchtig hingepfuscht" und alles andere als präzise

ausgemalt.

1907 Eugen Kerschkamp muss nach einer für ihn "verheerenden Zwischenpräsen-

tation" die Kunstakademie Düsseldorf wegen "Talentlosigkeit" (wohl ohne

einen formalen Abschluß) verlassen.

Das scheint ihn aber kaum anzufechten. Im Gegenteil. Nach der Devise:

"Nun erst recht!" sucht und findet er Kontakt zur künstlerischen Avantgarde-

Szene in Düsseldorf, mietet sich ein Dachatelier an und entwickelt seinen

eigenen Malstil weiter.

Die "Rheinischen Expressionisten" rund um August Macke interessieren ihn.

Wahrscheinlich lernt er August Macke sogar persönlich in Düsseldorf kennen.

Macke besucht ebenfalls die Düsseldorfer Kunstakademie, findet die zeich-

nerische Grundausbildung in den Erstsemestern allerdings überaus nervig

und wenig kreativ. Das tägliche stupide "Abzeichnen" von antiken Skulp-

turen, botanischen Flora- und Faunavorlagen geht ihm schon bald "auf den

Wecker". Das Aktzeichnen ist zwar interessanter, aber letztendlich auch

nicht gerade kreativ. August Macke verläßt schließlich die Kunstakademie

und studiert "der Form halber" an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule

weiter.

Eugen Kerschkamp fühlt sich den Vertretern des "Rheinischen Expressio-

nismus" in Düsseldorf - schon wegen deren malerischen Oportunismus

innerlich verbunden. Zusammen mit Ihnen bildet er eine "lockere Künstler-

Formation", die sich zunächst als eine Art Interessensvertretung gleichge-

sinnter junger Akademiemaler versteht und (später nach dem 1. Weltkrieg)

zur Gründungszelle der Gruppe: "Junges Rheinland" wird.

1910 Eugen Kerschkamp schließt sich dem "Sonderbund Westdeutscher Kunst-

freunde und Künstler" in Düsseldorf an. Im Sonderbund findet der 30-Jährige

erste Käufer und Förderer seiner Kunst. In den Folgejahren gelingt es

dieser Künstlergruppe aber nicht, ausstellungstechnisch in Düsseldorf

Fuß zu fassen. Die Avantgarde-Szene wandert in das benachbarte Köln ab.

1912 Eugen Kerschkamp beteiligt sich nachweislich mit drei Ölgemälden ("Junge

Männer", "Offene Landschaft" und "Blühende Bäume") an der "Großen

Internationalen Ausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Künstfreunde

und Künstler zu Cöln 1912". Die Ausstellung eröffnet am 25. Mai 1912,

umfasst insgesamt rund 600 Werke und erregt schon wegen der Vorstel-

lung von rund 100 Werken der "Väter der modernen Malerei" (Vinzenz van

Gogh, Cezanne, Gauguin), vor allem aber wegen der "exzentrischen Werke"

von Kandinsky, Kirchner, Klee, Kokoschka, Macke, Marc, Matisse, Munch,

Nolde, Picasso und Schiele großes Aufsehen.

Die tradierten Kunstvorstellungen des kulturbeflissenen Bürgertums "kolli-

dieren" mit den vorgestellten neuen Bildideen und den ungewohnten ma-

lerischen Konzepten der damaligen Maler-Avantgarde. Heftige Ablehnung

kennzeichnet die ersten Reaktionen auf die provokante Ausstellung des

Sonderbundes. Doch wo eine vermeindliche "Übermacht" von Kunst-

und Kulturkritikern ihre abschätzige Meinung preisgibt, finden sich stets

auch einzelne Befürworter, die auf die Neuartigkeit des Dargestellten

aufmerksam machen. Und so profilieren sich die ausstellenden Künstler im

Gesamten als Vertreter einer neuen, "modernen" Malerei.

Mitten drin: Eugen Kerschkamp! Die Reaktionen bestätigen den jungen

Maler darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Er will Teil der rheinischen

Avantgarde sein, will provozieren und sich von den klassischen Malauf-

fassungen, die an der Düsseldorfer Kunstakademie "zu Genüge" kennen-

gelernt hat, abgrenzen.

1914 Eugen Kerschkamp stellt einige seiner Werke auf einer Ausstellung des aka-

demischen Vereins "Laetitia" in der städtischen Kunsthalle Düsseldorf aus.

Der Katalog zur "Ausstellung moderner Kunst" weist die Ölbilder "Vor der

Halde" (Nr. 73); "Im Garten" (Nr. 74) und "Sonnenblumen" (Nr. 75) als Eugen

Kerschkamps Beiträge zur "Rheinischen Avantgarde-Malerei" aus.

Kerschkamp hatte zu diesem Zeitpunkt alle Fakten in der Hand, um sich als

bedeutender Maler zu etablieren. Doch der Ausbruch des 1. Weltkrieges

macht ihm "einen Strich durch die Rechnung".

Nachfolgend verlieren sich für fast 10 Jahre Eugen Kerschkamps

biografische Spuren.

Offensichtlich wird der Maler als Frontsoldat zur Teilnahme am 1. Welt-

krieg eingezogen. In welchem Truppenteil und in welchem Rang er genau

seiner "vaterländischen Pflicht" nachkommt, ist nicht überliefert. Ebenso

ist nicht bekannt, wo und wie er das Kriegsende erlebt und ob er bei

Kriegsende in alliierte Gefangenschaft gerät. Ein einschneidendes Erlebnis

läßt sich rekonstruieren: Eugen Kerschkamps zwei Jahre jüngerer Bruder -

Alfons Kerschkamp - im Privatberuf ein leitender Bankangestellter in

Wuppertal-Elberfeld - verliert im Frankreichfeldzug als Leutnant der Re-

serve sein Leben. Er befehligt eine Maschinengewehr-Kompanie und wird

im vordersten Fronteinsatz "regelrecht zusammengeschossen und zerfetzt."

Der Tod des Bruders erschüttert Eugen zutiefst. Im Bild des zerfetzten

Leichnams, das dem Maler ständig vor Augen schwebt, ist nichts Kämpfe-

risches, nichts Heldenhaftes mehr. Auf einen Schlag schwinden in Eugen

Kerschkamp alle vaterländisch-patriotischen Illusionen. Dieser Schick-

salsschlag paralysiert den Maler offensichtlich auf allen Ebenen, auch in

seiner weiteren Entwicklung als Maler.

1924 Erst im Jahr 1924 konkretisiert sich Kerschkamps

Biografie wieder. Er ist in Stettin gemeldet, wird

dort Mitglied der "Norddeutschen Sezession" und

beginnt wieder zu malen. Mit hoher Wahrschein-

lichkeit lernt er bei einer Ausstellung der "Nord-

deutschen Sezession" im Museum von Stettin sei-

nen späteren Schwiegervater, den Oberbaurat Otto

Doege (1857-1933) - ebenfalls ein passsionierter

Maler - kennen. Später einmal bezeichnet Eugen

Kerschkamp die Zeit zwischen 1924 und 1928 als

seine privaten "Schicksalsjahre". Wahrscheinlich

meinte er damit seine Eheschließung mit Grete

Doege, der ältesten Tochter von Otto Doege. Aus

dieser Ehe stammen zwei Kinder, Peter und Helga.

1925 Im Folgejahr stellt Eugen Kerschkamp mehrere seiner neu geschaffenen

Werke im Museum Stettin aus. Er nimmt wieder Kontakt zu seinen Maler-

freunden im Rheinland auf und beschickt in der Folgezeit als Gastkünstler

verschiedene Ausstellungen, die von der "Ausstellungsgemeinschaft Kölner

Maler (AGKM)", von der 1920 amtsgerichtlich eingetragen "Bonner Künstler-

vereinigung von 1914" und von der Düsseldorfer "Rheinischen Sezession"

ausgerichtet werden. Auf besondere Einladung hin beteiligt sich Eugen

Kerschkamp an der "Großen Kunstausstellung zeitgenössischer Künstler"

in Düsseldorf. Noch gilt er dort als Vertreter der "Norddeutschen Sezession".

Doch schon bald ändert sich seine regionale Präferenz. Seine guten Kon-

takte in den rheinischen Raum (Köln, Bonn, Düsseldorf) wirken sich in der

Folgezeit aus. 1925 wird er offizielles Mitglied der Ausstellungsgemeinschaft

Kölner Maler (AGKM), der unter anderem die Maler Anton Räderscheidt,

Josef Bell, Alfred Dupre, Emil Flecken, Johannes Greferat, Barthel Gilles,

Käthe Schmitz-Imhoff, Johannes Meier und Friedrich Vordemberge ange-

hören. Sowohl die Stadt Köln wie die Stadt Düsseldorf kaufen Werke des

Malers auf.

1928 Eugen Kerschkamp wird offizielles Mitglied der "Bonner Künstlervereinigung

1914 e.V." Er verlegt seinen Wohnsitz von Stettin nach Rhöndorf an den

Rhein. In der Folgezeit witmet er sich intensiv der Landschaftsmalerei. Nun

überwiegen "in freier Licht- und Luftmalerei" erstellten Werke, in denen er

den Rhein, das Siebengebirge, Kirchen und Burgen am Mittelrhein sowie die

Weinlese in "Deutschlands nördlichsten Weinbergen" (in Rhöndorf) darstellt.

Das trägt ihm den Ruf ein, ein moderner "Rheinischer Maler" zu sein.

Als Mitglied der Bonner Künstlervereinigung 1914 hofft er, regelmäßig seine

Werke im Städtischen Museum Villa Obernier in Bonn ausstellen zu dürfen.

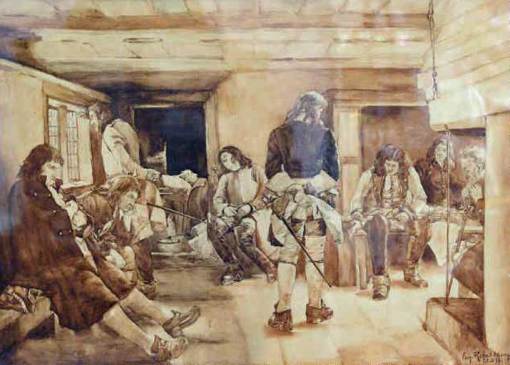

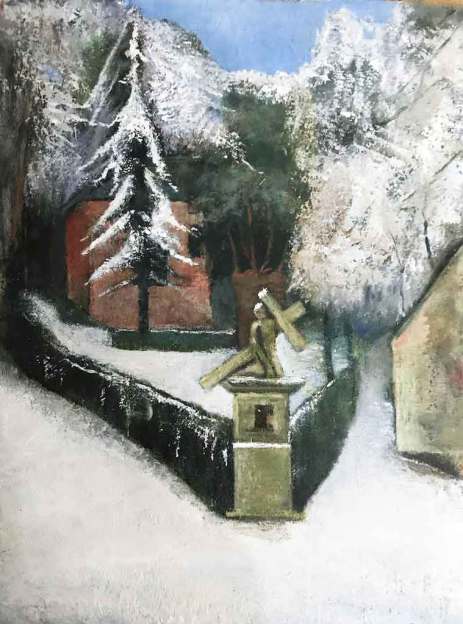

Eugen Kerschkamp: "Landschaftsstudien" Öl auf Karton, 50 x 60 cm,

Sammlung: Sabine Städing

1929 Im Sommer 1929 wird Eugen Kerschkamp zur Teilnahme an der Jubiläums-

ausstellung der "Rheinischen Sezession" in der städtischen Kunsthalle in

Düsseldorf eingeladen. Er stellt dort zwei Ölgemälde aus: Eine Gebäude-

ansicht, die in ihrer Malauffassung Anklänge an einen eher kubistisch-

reduzierten Bauhausstil erkennen läßt, und eine Figurengruppe, die die

Arbeit von Frauen bei der Weinernte in einem steil ansteigenden Weinberg

wiedergibt. Die Figuren, Gesichter und Kleider der Frauen sind eher kon-

struktiv-flächig angelegt. Offensichtlich "erprobt" Eugen Kerschkamp in die-

sem Ölbild die Anwendung und Wirkung der malerischen Spachteltechnik.

Die Zeiten sind bewegt. Die "Roaring Twenties" gehen dem Ende zu. Es

scheint, als sei alle Kunst im Umbruch. Die Polarisierung zwischen dem

künstlerisch Gewohntem und Akzeptierten und dem Ungewohnten, dem

Neuen und (anfänglich) Desaströsem wirkt sich auf die gesamte Künstler-

schaft aus. "Lager" bilden und "bekriegen" sich.

Wo Eugen Kerschkamps künstlerische Position in dieser Zeit zu "verorten"

ist, bleibt offen. Er schwankt zwischen Naturalismus und Kubismus, zwischen

Detailierung und Vereinfachung, zwischen Konkretisierung und Abstraktion,

ist aber niemals vollständig das Eine oder das Andere. 1931 stellt er -

zusammen mit seinen Malerkollegen von der Bonner Künstlervereinigung

1914, darunter Eugen Hasenfratz, Else Krüger, Pit Müller, Matthias Profitlich,

Walter Rath, Paul Türoff und Louis Ziercke im Städtischen Museum Bonn,

Villa Obernier - seine Werke aus. Kurz vor Auflösung der Bonner Künstler-

vereinigung 1914 - erfolgt eine weitere Ausstellung seiner Werke im

Heimatmuseum Honnef.

1933 Wahrscheinlich ist es das Ambivalente in Eugen Kerschkamps Werken, was

ihn in den 30-er Jahren vor den Nachstellungen der Nazis schützt. Als nach

Hitlers Machtübernahme 1933 alle Künstlervereinigungen zugunsten einer

zentralen, nationalsozialistisch gesteuerten Künstlervertretung (Reichs-

kammer der Bildenden Künste in Berlin) aufgelöst werden und damit die

"Gleichschaltung der Deutschen Kunst" vollzogen wird, steht auch Eugen

Kerschkamp vor der Frage, ob er seine "künstlerische Profession" aufgeben

soll. Als Mitglied in den unterschiedlichen Künstlervereinigungen, wird er bei

deren Auflösung automatisch der Reichskammer der Bildenden Künste ge-

meldet, die daraufhin seine Zugangsvoraussetzungen (Arische Abstammung;

Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Gaukammer wegen "un-

deutscher - respektive - entarteter Kunst") überprüft.

Offensichtlich kommt es nicht zu dieser Überprüfung, da Kerschkamp kei-

nen ordentlichen, berufsqualifizierenden Abschluß seines Studiums aufzu-

weisen hat und ihm daher formal zunächst kein entsprechender Künstler-

ausweis ausgestellt werden kann. Tatsächlich ebben in der Folgezeit (bis ca.

1936/37) Eugen Kerschkamps offizielle Ausstellungsaktivitäten deutlich ab.

1936 Möglicherweise wird im Jahr 1936 sein Antrag, in die Reichskammer der

Bildenden Künste aufgenommen zu werden, positiv beschieden. In der

Zeitschrift der Reichskulturkammer: "Die Kunst für alle: Malerei, Plastik,

Graphik, Architektur" erscheint im gleichen Jahr ein Artikel von Herbert

Griebitzsch mit dem Titel: "Eugen Kerschkamp - Ein rheinischer Maler", in

dem die Position des damals 56-Jährigen als Vertreter der "jungen,

deutschen Kunst" herausgestellt wird.

Der Autor bemüht sich, Kerschkamps Werk kongruent zu den Maximen der

"Deutschen (NS-)Kunst" darzustellen: "... es stellt eine entscheidende

Charakteristik dieses Schaffens dar, dass es erst heute, wo der überper-

sönliche Stilwandel den neuen Weg geht, zu Reife und auch zu Anerkennung

gelangt ... Das ist kein Impressionismus, das ist neue Natürlichkeit, die

vom unmittelbaren anschaulichen Leben ausgeht, aber nicht nur sieht,

sondern eine ausdrucksstarke, innerlich erfüllte Schau darstellt. Bei aller

Anschaulichkeit geht es um das tiefer Liegende, um die Offenbarung, die

letztlich Natur bedeutet. ... Hier erfüllt sich mehr als nur persönliche

Entwicklung, hier geht der Weg der jungen deutschen Kunst!"

Auf diese Art "reingewaschen", verlegt Eugen Kerschkamp seinen Wohn-

sitz (und sein Maleratelier) für rund 3 Jahre nach Köln.

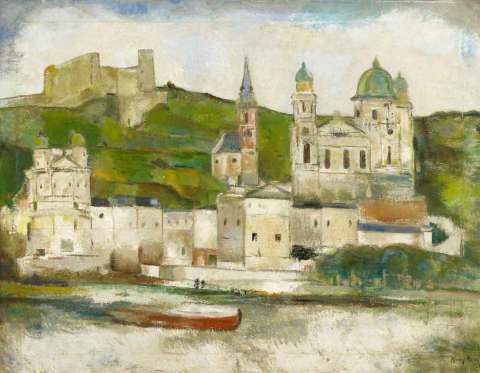

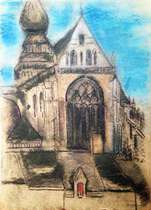

Eugen Kerschkamp: Boote im Schnee; Das Schloß; Kirche; Flucht nach Ägypten.

Illustrationen zum Artikel: Eugen Kerschkamp - ein rheinischer Maler von Herbert Griebitzsch (1936)

1937 Am 19. 07.1937 wird in München die Ausstellung: "Entartete Kunst" als be-

wußte Gegenposition zur "Ersten Großen Deutschen Kunstausstellung" im

Haus der Deutschen Kunst in München eröffnet. Im Vorfeld dieser Ausstellun-

gen fanden bereits ab 1936 einige Beschlagnahmeaktionen von "entarteter

Kunst" in deutschen Ausstellungshäusern statt. Einige Museen lagerten da-

raufhin die kritischen Werke vermeindlich bei den zuständigen NS-Gauver-

waltungen in Ungnade gefallener Künstler in ihre Depots und Magazine aus.

Für eine gewisse Zeit waren sie dadurch gesichert. Der Schutz wirkte aller-

dings nur kurz, denn 1937 erhielt die zentral eingerichtete "Deutsche Kunst-

kommission" (die sogenannte Ziegler-Kommission) das Sichtungs- und Zu-

griffsrecht auf alle Bestände in deutschen Ausstellungshäusern. Insgesamt

acht Werke Eugen Kerschkamps, darunter vier Werke aus der Kunstsamm-

lung der Stadt Düsseldorf, werden laut den Werkrecherchen von Maximilian

von Koskull (Kunsthandel Koskull), beschlagnahmt und offensichtlich auch

vernichtet. Möglicherweise wollte man damals - ohne großes Aufsehen zu

erregen - Eugen Kerschkamps stilistische Vorgeschichte "begradigen".

(Solche "Reinwaschungen" lagen damals durchaus im Interesse der NS-Gau-

verwaltungen, die als zuständige "Denunzierungsstellen" eine Unmenge von

Anzeigen zur undeutschen (= entarteten) Kunst zu bearbeiten hatten und

sich "bis auf eindeutige Fälle lieber Ruhe an der Front" wünschten).

Wie auch immer. Eugen Kerschkamp darf in der Folgezeit weiter ausstellen.

Unter anderem stellt er 1937 seine "Landschafts- und Figurenmalerei" im

Kunstverein Hamburg aus. Es folgen Ausstellungsbeteiligungen mit seinen

"Rheinischen Motiven" im Wilhelm-Lehmbruck Museum in Duisburg (1939)

sowie 1942 die "Düsseldorfer Kunstausstellung in Braunschweig" unter dem

Titel: "Der Rhein und das Reich".

1939 Eugen Kerschkamp erkrankt. In angeschlagenen gesundheitlichen Zustand

kehrt er nach Rhöndorf zurück. Er zeichnet und malt zwar weiterhin,

"verwaltet" aber nun eher seinen damals wohl noch recht umfangreichen

Bilderfundus. Den Kontakt zu seinen Düsseldorfer, Kölner und Bonner

Kollegen hält er aufrecht.

1943 Die vorläufig letzte Ausstellungsbeteiligung während des Krieges ver-

zeichnet Eugen Kerschkamp als einen von 157 "Düsseldorfer Künstler in

Florenz". Die "Espositione Palazzo Strozzi D'Arte Contempora" zeigt den

aktuellen Stand der "Neuen Deutschen Kunst in Düsseldorf".

Es ist auffällig, dass Eugen Kerschkamp stets als "Rheinischer Maler" präsen-

tiert wird. Im "Haus der Deutschen Kunst" in München hat Eugen Kerschkamp

nachweislich niemals ausgestellt. Wahrscheinlich war den Kuratoren Eugen

Kerschkamps Nähe zu den Düsseldorfer "Avantgarde-Malern" und seine Teil-

nahme an der Kölner Sonderbundausstellung von 1912 zu suspekt, um ihn

als repräsentativen "Deutschen Künstler" in München herauszustellen. Vom

30. Juni bis 19. September 1943 beschickt Eugen Kerschkamp noch die

(vergleichende) Ausstellung: "Westdeutsche Künstler- Münchner Zeichner"

in der Städtischen Galerie München.

Eugen Kerschkamp: Skizzen und Zeichnungen (Kohle-Tierstudien), unterschiedliche

Formate, teils signiert: "Schönbrunn 1943",

oben: "Bison" und "Elefant" aus der Ausstellung: "Westdeutsche

Künstler - Münchner Zeichner" Sammlung: Sabine Städing

1945 Kurz nach Kriegsende verstirbt Eugen Kerschkamp im Alter von 65 Jahren

am 13.12.1945 in Rhöndorf. Er wird in Honnef begraben. Sicherlich zählt er

zur Generation der "vergessenen" Bonner Künstler.

Selbst als das StadtMuseum Bonn in Verbindung mit der Paul-Schwingen-

Gesellschaft Bonn-Bad Godesberg im Jahr 2009 eine Übersichtsausstellung

zur "Bonner Künstlervereinigung 1914 e.V" zusammenstellt, kann dazu kein

Werk dieses "Rheinischen Malers" - weder aus privatem noch aus öffent-

lichen Besitz - aufgetrieben werden.

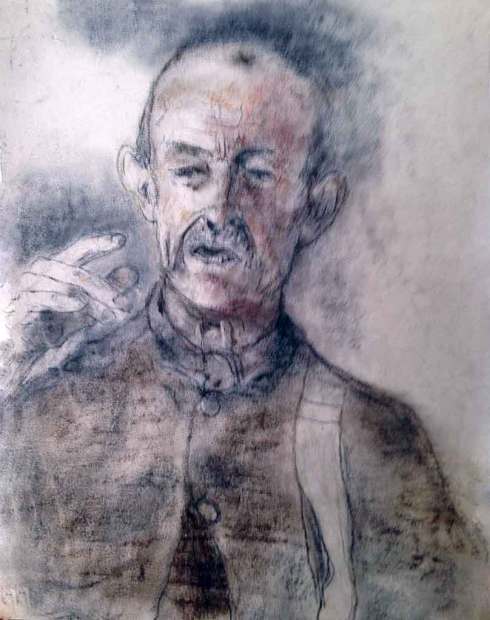

Eugen Kerschkamp: Aquarelle und Kohlezeichnungen, farbig lasiert, 1945,

Sammlung: Sabine Sabine Städing

Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau

hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.