Jupp Heinz: Künstlerische Entwicklung II (ab 1970)

Die "lyrischen" Konstruktivisten Jupp Heinz und Leo Breuer

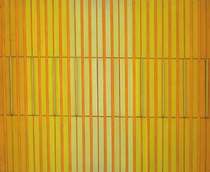

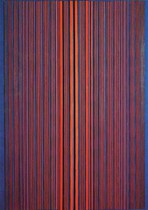

Schon in den frühen 70-er Jahren, als die "Künstlergruppe konkret" allmählich

Gestalt annahm, experimentieren Jupp Heinz und Leo Breuer mit Reihungen,

Überschneidungen und Verschränkungen von bedeutungsoffenen Bildelemen-

ten, die beide Künstler im Laufe ihres Werkprozesses auf flache Bildträger

aufbrachten und diese damit zu dreidimensionalen Strukturreliefs machten.

Als konkret physisches Bildmaterial dienen Ihnen dabei Holzelemente, die

Jupp Heinz als Vorstufenprodukte einer gewerblichen Zollstockfabrik entdeckt

hatte, welche unweit seiner Heimat in Binsfeld in der Eifel Meßwerkzeuge

produzierte.

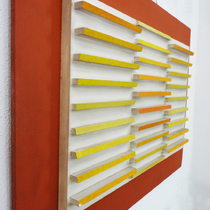

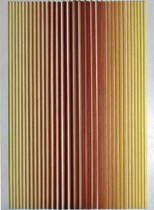

Die geglätteten und geschliffenen, sonst aber unbearbeiteten Zollstockteile

brachte er nach Bonn mit. In der Folgezeit entstanden sowohl in Jupp Heinz's

Atelier wie auch im Bonner und Pariser Atelier von Leo Breuer eine Vielzahl

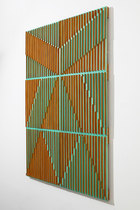

von abstrakten Wandreliefs, die von Jupp Heinz als "Farbleistenbilder", Klötz-

chenbilder" und "Lamellenreliefs" bezeichnet wurden.

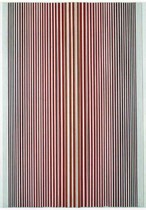

Werkbeispiele Jupp Heinz (Farbstreifenbilder)

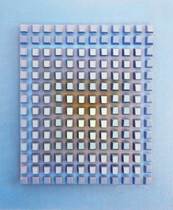

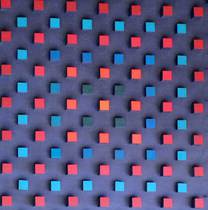

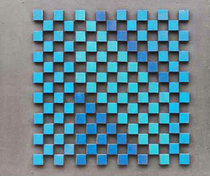

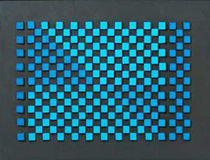

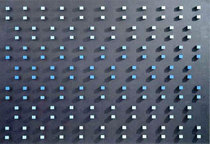

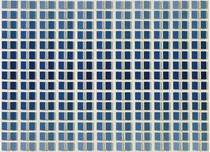

Werkbeispiele Jupp Heinz (Klötzchenbilder)

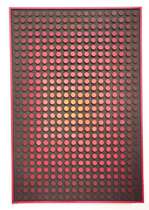

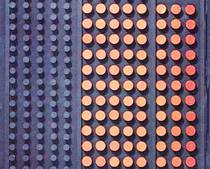

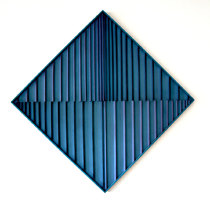

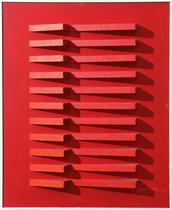

Werkbeispiele Jupp Heinz (Lamellenreliefs)

Analog ihrer gemeinsamen kreativen Erfahrungen mit der Gestaltung von

"Binnenstrukuren" in flachen, abstrakten Gemälden und Grafiken, merken

sowohl Jupp Heinz wie auch Leo Breuer, dass sich auch in ihren dreidimen-

sionalen Strukturreliefs ein breites Feld kreativer "Bemusterung" auftut.

Vor allem die Farbgestaltung der Reliefs - in Nuancen abgestuft und gepaart

mit einem wohlüberlegten farbigen Vorder- und Hintergrundkontrast sowie

dem Licht-und Schattenkontrast bei unterschiedlichen Beleuchtungssitua-

tionen und verschiedenen Blickwinkeln der Betrachter/innen - ergeben in

ihrer Gesamtheit ein enorm eigenständiges "inneres Leben" in jedem ihrer

nonfigurativ-abstrakten Werke. Diesem "inneren Leben" spüren beide durch

farbige Variationen, Kontrastierungen, Strukturänderungen und gezielte Sym-

metriebrüche nach.

Im Gegensatz zu der erstmals in der 60-er Jahren in der französischen Kunst-

szene durch Viktor Vasarely aufkommenden Op-Art zielt die "lyrische" Darstel-

lungsform im "Bonner Konstruktivismus" aber nicht auf den Op-Art-typischen

Eindruck einer dynamischen Bildbewegung ab, vielmehr bleiben ihre Objekte

statisch und verändern sich ausschließlich durch den Wechsel des Betrach-

terInnen-Standpunktes. Dieser standpunktabhängig-personifizierte Betrach-

terbezug ähnelt dem der Rezeption eines lyrischen Werkes. Lyrik ist neben

Epik und Dramatik eine von drei literarischen Gattungen, die ihre Aussagen

in Gedichtform über Verse, Strophen und eine bildreiche, stimmugsvolle

Sprache macht. Die Interpretation von Gedichten ist stets an die vorherigen

persönlichen Erfahrungen und Erlebnisräume der jeweiligen Rezipienten

gebunden. Genau dies gilt auch für die Interpretation der nonfigurativ-

abstrakten Kunstwerke von Jupp Heinz und Leo Breuer. Ihr Gestaltungsstil

wurde daher in der einschlägigen Kunstpresse als "lyrischen Konstruk-

tivismus" charakterisierte.

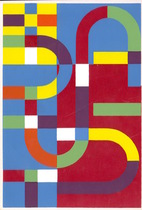

parallele Werkbeispiele Leo Breuer (Farbstreifenbilder)

parallele Werkbeispiele Leo Breuer (Klötzchenbilder)

Bedingt durch das Ableben von Leo Breuer im Jahr 1975 hatte dieser faktisch

keine Zeit mehr, parallele "Lamellenreliefs" - ähnlich denen von seinem Kolle-

gen Jupp Heinz - zu entwickeln und auszuführen. Die gegenseitige künstle-

rische Beeinflussung und stlistische Prägung der beiden "lyrischen Konstruk-

tivisten" endete mit dem Tod Leo Breuers in Bonn.

Tatsächlich entstanden die abstrakten "Lamellenreliefs" von Jupp Heinz in der

Regel erst in der 2. Hälfte der 70-er Jahre, also nach dem Tod Leo Breuers.

Selbständige Weiterentwicklung des "lyrischen Konstruktivismus" durch Jupp Heinz

(Von der Layertechnik bis zu abstrakten Gitterdrahtobjekten)

1975 Nach dem Tod seines Freundes und Künstlerkollegen Leo Breuer am 14.03.

1975 fehlte Jupp Heinz nach eigenem Bekunden zunächst der "kreative

Gegenpol", um seine abstrakten Wandobjekte (Farbstreifen-, Klötzchen-

und Lamellenwerke) systematisch weiterzuentwickeln. Eine Zeit lang

schottete er sich in seinem Künstleratelier in Bonn ab, um seine aktuellen

Vorstellungen, insbesondere zu seinen anstehenden "Lamellenreliefs" in

Vorentwürfen und Skizzen zu Papier zu bringen.

Dann reiste er nach Paris, um vor Ort der Witwe seines Freundes - der

Künstlerin Anne Wartenberger - dabei behilflich zu sein, eine große post-

hume Retrospektivausstellung zu planen und die entsprechenden Exponate

in Leo Breuers Pariser Atelier für die Ausstellung vorzubereiten.

Nach Bonn zurückgekehrt, trieb Jupp Heinz ganz im Sinne seines verstorbe-

nen Freundes die Gründung der Bonner "Künstlergruppe konkret" voran, in

der er selbst einen gewissen Kulminationspunkt des "lyrischen Konstruk-

tivismus" in einer spezifisch Bonner Ausprägung sah.

Wer der eigentliche Ideengeber des "lyrischen Konstruktivismus" in Bonn

war, läßt sich heute nur schwer feststellen. Sowohl Leo Breuer als auch

Jupp Heinz reklamieren die originäre Urheberschaft für sich. Die Frage,

wer wen mit seinen Werken "kopierte", ist angesichts der engen Künstler-

freundschaft zwischen den beiden Kreativen irrelevant. Wahrscheinlich

beeinflussten sich beide gegenseitig so intensiv, dass man von einer

identischen gemeinschaftlichen Werkauffassung ausgehen kann.

1978 Jupp Heinz spürte in der Folgezeit einen ausgeprägten Drang danach, die

Arbeit der Bonner Künstlergruppe "konkret" durch eigene Werke sichtbar

und für extere Kunstinteressenten konkret fassbar zu machen.

Wohl um dafür ein verlässliches - für jeden nachvollziehbares Fundament

zu schaffen - bereitete Jupp Heinz seine eigenen Kunstwerke akribisch vor,

in dem er seine Ideen schriftlich und zeichnerisch dokumentierte und

sie so nach und nach zu entgültigen Entwürfen "auskristallisieren" ließ.

Natürlich besprach er - um externe Resonanz bemüht - diese Prozesse

regelmäßig im Kreis seiner Künstlerkollegen.

1981 Dennoch dauerte es noch einige Jahre, bis sich die Gruppe - bis dahin eine

reine Arbeitsgruppe innerhalb der Künstlergruppe Bonn e.V. - als organi-

satorisch selbständige - stilistisch auf nonfigurale Abstaktion festgelegte -

Künstlervereinigung zusammenfand.

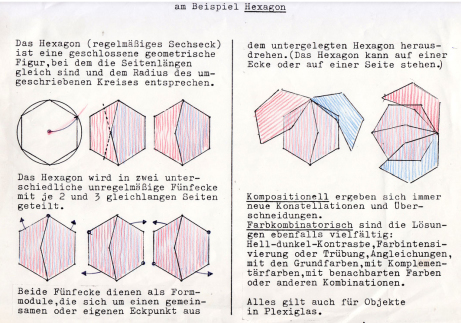

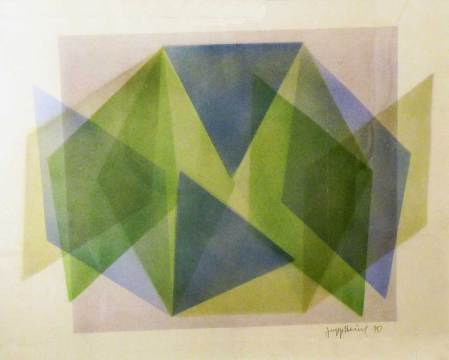

Das Prinzip der Layertechnik

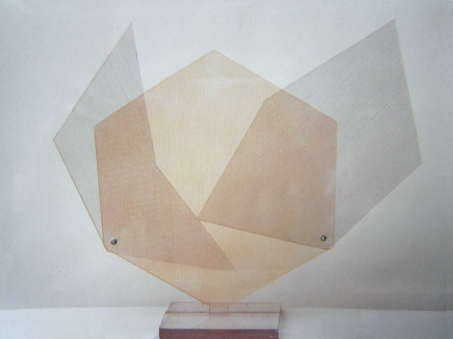

Am Beispiel einer hexagonalen Grundform sei der kreative Arbeitsprozess,

der (bei Jupp Heinz) systematisch in einem abstrakt-konstruktiven Kunstwerk

mündet, dargestellt:

Zunächst entwickelt Jupp Heinz - noch weitgehend in der Theorie - ein allge-

meines funktionales Gestaltungsmuster für sein abstaktes Kunstwerk. Hierin

legt er bereits die möglichen strukturellen Variantengestaltungen fest.

Sodann experimentiert er, sucht nach konkreten Umsetzungsmöglichkeiten:

.

Jupp Heinz: Hexagon - Abstrakte Plexiglas-Skulptur mit zwei links und rechts unten angeschla-

genen Teilelementen. Mittels der Drehpunkte können die Teilelemente beliebig zueinander positio-

niert werden, wodurch - vom geschlossenen Basiselement ausgehend - eine Unzahl von Skulptur-

varianten entstehen.

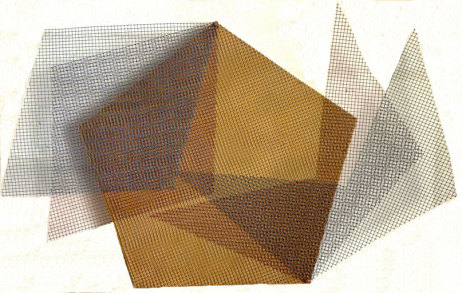

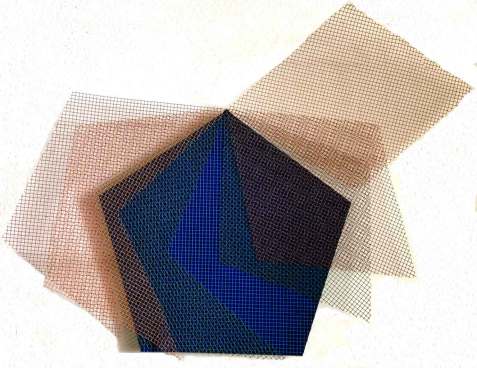

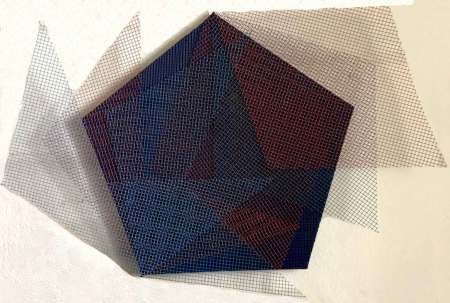

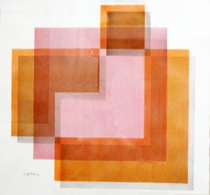

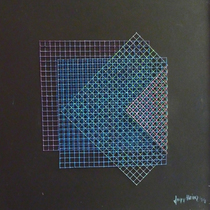

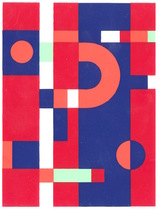

Grafiken in "Layertechnik"

Basierend auf diesen Erkenntnisen kreierte Jupp Heinz in der Folge einige abstrakte Grafiken, die auf Formüberschneidungen wie bei der Layertechnik beruhen.

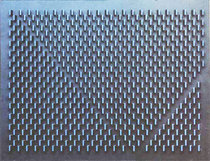

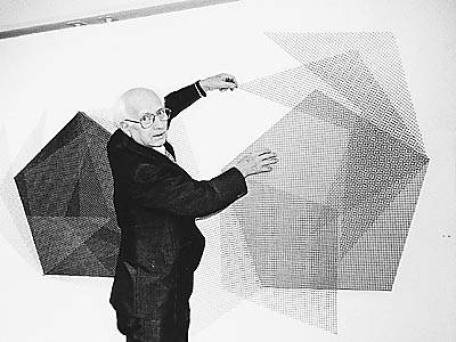

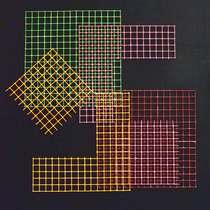

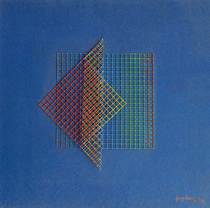

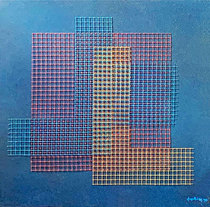

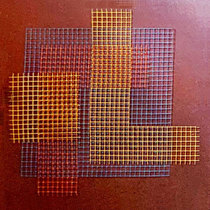

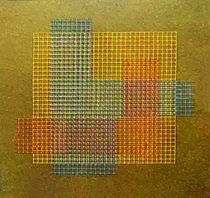

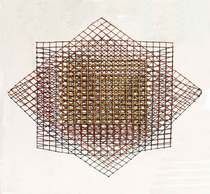

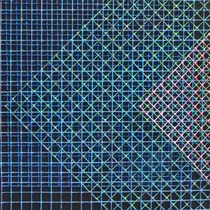

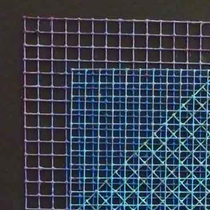

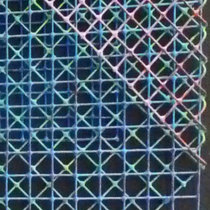

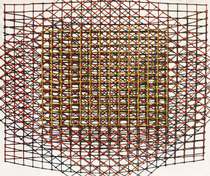

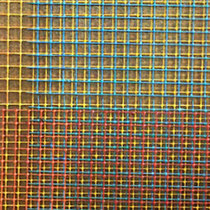

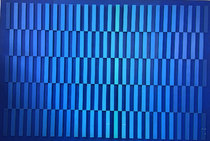

Gitterdrahtobjekte

Wohl ausgehend von den Erfahrungen, die Jupp Heinz mit der von ihm entwickelten Form der Layertechnik und somit im Kern mit den semi-transparenten Überschnei-

dungen von Farbflächen in abstrakten Bildwerken gemacht hatte, wendet er sich

Mitte der 80er Jahre gestalterisch dem Gittermotiv selbst zu. Verschiedene Formen

von Gitternetzen hatte er zuvor schon in der Herleitung seiner Layertechnik-Bilder

zur Simulation von variablen, semitransparenten Überschneidungen und den dadurch entstehenden Farbmischungen eingesetzt. Bis in die Mitte der 90-er Jahre konzentriert

er sich nun ganz auf die ästhetische Wirkung von Gitternetzen. Gitternetze, die als abstrakte Wandobjekte sowohl eine flächige, wie auch eine reliefähnliche, aber insbesonere eine skulpturale Wirkungsdimension besitzen.

Jupp Heinz grundsolide bildhauerische Ausbildung im Kolleg der Steyler Missionare, nachfolgend in der Gewerbeschule Trier und anschließend in der Kölner Werkkunst-

schule prädestinieren ihn geradezu, die Wirkungsphänomene von farbigen Gitternetzen in ihrer ästhetischen Dimension zu erkunden.

Und tatsächlich ist es wohl das überaus sensible Empfinden eines in Jahren gereiften bildenden Künstlers, das zu ganz außergewöhnlichen abstrakt-gestalterischen Lösungen in der Anordnung und der Farbwirkung von Gitternetzen führt.

Detailauschnitte aus Gitterdrahtobjekte

Die überwiegend in den 90-er Jahren gestalteten Gitterdrahtobjekte von Jupp Heinz stellen in gewisser Weise den Höhepunkt des "lyrischen Konstruktivismus" dar. Ihr ästhetischer Reiz beruht auf einer Reihe von Faktoren: Einerseits auf der additiven Anordnung quadratischer Rasterflächen, auf deren meist durch Faltungen erzeugten Überschneidungen, auf der Transparenz und Verdichtung der Layerflächen und - nicht zu unterschätzen - auf einer ausgeklügelten Farb- und Farbkontrastgestaltung der einzelnen Gitter. Das alles führt zu abstrakten Wandobjekten, die unweigerlich jeden kunstaffinen Betrachter durch ihre pure Konzentration auf ihre Gestalt-, Form- und Farbästhetik in ihren Bann zieht. Originäre Meisterwerke!

Bis zum Herbst 1998 ist Jupp Heinz künstlerisch unermüdlich in seinem Atelier tätig. Anläßlich seines 80. Lebensjahres wird im Künstlerforum eine große Retrospektivaus-stellung organisiert. Honoratioren von Stadt, Land ud Bund gratulieren ihm und

drücken ihm ihre hohe Wertschätzung für seine Verdienste um die Bonner Kultur als

elementaren und durchaus bedeutsamen Teil der deutschen Nachkriegskunst aus. Die

Überwindung der nationalsozialistischen "Deutschen Kunst", die Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten sowie der Anschluß der sich neu formierenden deutschen Kunst an das internationale Kunstgeschehen, vor allem an die damals führende abstrakte französische Kunst, wird ihm (und seinem Freund und Künstler-kollegen Leo Breuer) hoch angerechnet. Zu seiner Jubiläumsausstellung erscheinen in Zeitungen und Kunstzeitschrifte ausführliche Rezensionen seines künstlerischen Werdeganges. Seine letzte Ausstellung, die "1. Bienale für konkrete Kunst" in Bonn beschickt Jupp Heinz im Herbst 1998.

Am 07.02.1999 - kurz nach Vollendung seines 82. Lebensjahres verstirbt der Künstler.

Er hinterläßt ein veritables künstlerisches Erbe, dessen Bedeutung über die Zeit hoffentlich nicht vergessen wird, wie es leider das Schicksal vieler anderer Bonner Künstler der Nachkriegszeit ist.

Todestag Jupp Heinz: 07.02.1999

Nachträge:

Gelegentlich tauchen im Kunst- und Antiquitätenhandel einzelne Werke von Jupp Heinz auf. Auch in den Depotbeständen deutscher Kunstmuseen sind Werksammlungen von Jupp Heinz enthalten. Leider sind diese aber nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Ein großes umfangreiches Konvolut seiner Arbeiten befindet sich (noch) in Familien-

besitz. Auf dieses Konvolut stützen sich die in diesem Künstlerprofil exemplarisch abgebildeten Werke. (siehe dazu auch den von dem Ehepaar Kramarz redigierten Internetauftritt www.jupp-heinz.de).

Nachfolend sollen Fotos von weiteren Werken des Künstlers wiedergegeben werden. Die Wiedergabe erfolgt in der Regel unsortiert, je nach Eingang der Bildinformationen.

Bildhauerische Werke

Abstrakte Werke (Leisten-, Klötzchen-, Lamellenreliefs)

Abstrakte graphische Werke