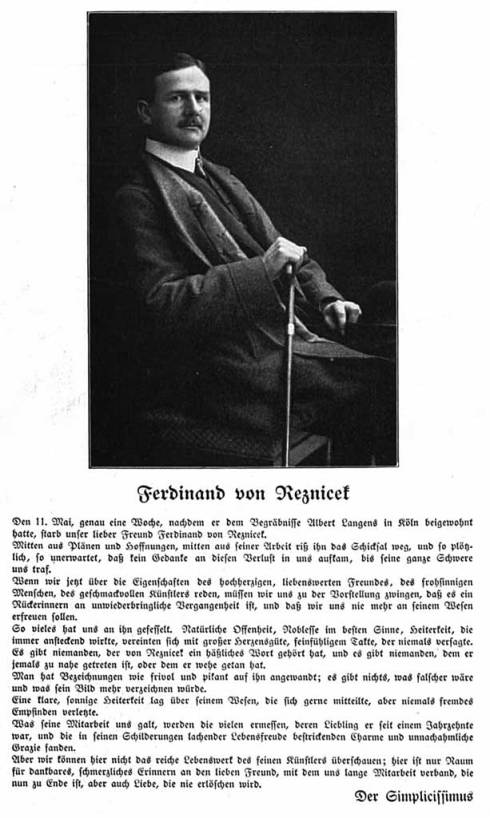

Ferdinand von Reznicek (1868-1909)

1868 Am 16.06.1868 erblickt Ferdinand, Freiherr von

Reznicek in Obersievering bei Wien als eines von

drei Kindern des kuk-Generals Joseph Reznicek

das Licht der Welt. Ferdinands Großvater (Josef

Reznicek 1787-1848) war ein bekannter Musiker,

Militärkapellmeister und Komponist von Militär-

märschen.

Ferdinands Vater wurde 1858 vom General zum

österreichischen Feldmarschall befördert und mit

Wirkung vom 1.02.1860 in den Freiherrenstand er-

hoben. Der ersten Ehe des Vaters mit Clarissa,

Gräfin (zu) Ghika, entstammt Ferdinands Halb-

schwester Helene sowie sein Halbbruder Emil

Nikolaus, der später in die Fußstapfen seines Großvaters trat, Musik studierte

und ebenfalls ein erfolgreicher und angesehener Musiker und Komponist

(Opern und Operetten) wurde. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet

Ferdinands Vater die aus einer betuchten Grazer Fabrikantenfamilie stam-

mende Hermine Conrad. Ferdinand erhält von seinen Eltern eine standes-

gemäße, seinem Freiherrenstand entsprechende Erziehung. Er wird im

katholischen Glauben erzogen und innerhalb der Familie zunächst Ferdinand

Franz, später nur noch Franz, gerufen.

1874 Ferdinand wird in die katholische Volksschule in Sievering eingeschult. Von

dort wechselt er 1878/79 auf eine weiterführende Kadettenschule nach Wien.

Schon früh lernt der Junge dort exerzieren, reiten und fechten. Auf Drängen

des Vaters soll er - ganz der Familientradition entsprechend - eine militärische

Laufbahn als Kavallerieoffizier einschlagen. Allerdings scheint ihm der

Mix aus schulischem Lernen und militärischem Drill in der Kadettenschule

nicht besonders zu liegen. Irgendwie gewinnt er innerlich Abstand. Ihm

geht die "staatstragende Funktion des Militärs" auf, einer nicht nur in

Österreich überaus angesehenen Gesellschaftsschicht und eines poli-

tischen Milieus, als deren Vertreter er sich - ob er es will oder nicht - von

seiner Familie her zugeordnet fühlt.

Ferdinand "muckt" zwar nicht auf (zumindet nicht aktenkundig), nutzt aber

seine Zeit an der Kadettenschule, um seine bis dahin noch weitgehend

brachliegenden kreativ-künstlerischen Ambitionen systematisch weiterzu-

entwickeln. Er beginnt. "analytisch" zu zeichnen und lernt, mit "schnellem

Strich" das Wesentliche und Charakteristische einer Situation zu erfassen.

Schon bald merkt Ferdinand, dass er professionelle Anleitung benötigt, um

seine zweifellos vorhandene zeichnerische Begabung weiter auszubauen.

Da er eine solche Förderung in der Kadettenschule nicht erhalten kann,

orientiert er sich um.

1886 Wien ist zu diesem Zeitpunkt ein Schmelztigel für

neue künstlerische Ansätze in fast allen Diszipli-

nen, von der Architektur über die Bildende Kunst

bis zur Dichtung und zum angewandten Kunstge-

werbe. In dieser Zeit finden unter anderem die-

jenigen Kunstschaffenden in Wien zusammen, die

nach dem Vorbild der englischen "Art's and Crafts -

Bewegung" die später weltberühmten "Wiener

Werkstätten" gründeten. Die von Ferdinand bereits

in dieser Zeit durchaus kritisch gesehene restau-

rativ-konservative Geisteshaltung und das elitär,

klassenbezogene Kulturverständnis der Habsbur-

ger Monarchie, des österreichisch-ungarischen

Adelsstandes und des vermögenden Großbürger-

tums ("Geldadel") bilden die "Zutaten" zu einem

spezifisch österreichischen "Aufbruch in die Moderne".

Fin de Siecle

In der französischen Zeitschrtift "Le Decadent" erscheint ein Artikel, der das

spezifische Lebensgefühl jener Zeit beschreibt: Irgendwie wird man sich in

den gesellschaftlich relevanten (kulturtragenden) Kreisen bewußt, dass die

Epoche des Ancien Regime mit der Vorherrschaft des Adels endgültig vor

dem Aus steht. Die zunehmend Fahrt aufnehmende Industrialisierung und

die Gewerbefreiheit verändern die sozialen Strukturen und das Selbstbe-

wußtsein im "gemeinen Volk" grundlegend. Die Kirchen ziehen sich mehr

und mehr auf einen ethisch-moralischen Verhaltenskodex mit Betonung

der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Gläubigen für sein Handeln

zurück. Sie verlieren zunehmend ihren staatstragenden Einfluß und bieten,

da sie sich von ihren christlichen Grundwerten her politisch nicht "outen"

wollen, keine wirkliche Alternative zum aufkommenden Nationalismus.

Die Stimmung im Volk schwankt zwischen Zukunftseuphorie und gleich-

zeitiger Zukunftsangst. Die latente Furcht vor Regression erzeugt eine

gewisse Endzeitstimmung, erzeugt Lebensüberdruss, Weltschmerz und das

Gefühl von Instabilität und Vergänglichkeit. Dies alles versucht man zu

"übertünchen": Leichtlebigkeit, Frivolität und ein "guter Schuß Dekadenz"

- wohl Ausdruck und Gegenpart der Krisenerscheinungen und der Ver-

änderungsangst, werden in den "Salons des Fin de Siecle" gepflegt. Es

wird zunehmend in, "Dekadenz" zu zeigen und den kulturellen Verfall zum

Objekt einer neuen künstlerischen Bewegung ("Dekadentismus") zu

machen. Eine Subkultur entsteht, die bewußt zur enorm anwachsenden

Militarisierung und dem begleitenden "Hurra-Patriotismus" kontrastiert

und im weiteren alle bis dahin gültigen ethisch-moralische, politische und

gesellschaftlich-soziale Konventionen in Frage stellt.

Die "Kunstfiguren" des Bohemien, des Dandys, des

Snobs und der "Femme fatale" entstehen. Auch

Ferdinand von Reznicek springt auf den "Zug der

Zeit" auf. Er beginnt schon in Wien, seine analy-

tischen "Situationszeichnungen" den einschlägigen

Druckverlagen anzubieten. Seine Bemühungen zei-

gen Erfolg. Unter anderem druckt die satirische

Zeitschrift "Kikeriki" einige seiner "Beobachtungen

aus der vornehm-mondänen (Halb-)Welt der Wiener

Salons" ab. Die Zeitschrift Kikeriki (1861-1933) ver-

stand sich als "humoristisch politisches Volksblatt"

(Untertitel) und war damals Vorbild für eine ganze

Reihe ähnlicher Wochen- und Monatsjournale im

deutschsprachigen Raum. Ferdinand von Reznicek

sammelt bei Kikeriki seine ersten Redaktions-und Editionserfahrungen. Die

Arbeit prägt ihn. Fortan sieht er in der zeichnerisch auf den Punkt gebrachten

Gesellschaftssatire sein spezielles Betätigungsfeld.

Der Wiener "Jugend"stil

Stilistisch sind es zunächst sicherlich die "Importe" aktueller künstlerischer

Strömungen aus Frankreich (Art Nouveau), Italien (Art Liberty), Großbritan-

nien (Art's and Crafts-Bewegung) sowie des nach der Zeitschrift Jugend

benannten "Jugendstils" aus Deutschland - hier vor allem aus München - die

unter den Künstlern Wiens einen "unbändigen Veränderungswillen" wach-

rufen. Der künstlerische Historismus, der - getragen durch die Monarchie -

seine feste Verankerung in der gehobenen Gesellschaftsschicht hat, hat

ausgedient! Etwas Neues, etwas Moderneres muß her.

Die spezifische "Wiener Melanche" dafür ist angerichtet: Gustav Klimt und

Egon Schiele (als Maler), Josef Maria Olbrich (als Architekt) und Hermann

Behr (als Dichter und Poet) werden zu wesentlichen Aushängeschildern der

sich zunehmend entwickelnden "Wiener Sezession", die allerdings erst 1903

formal gegründet wird.

(Die "Wiener Sezession" wird heute kunsthistorisch-stilistisch als eigene

Ausprägung eines österreichischen Jugendstils angesehen).

1887 Der 19-jährige Ferdinand von Reznicek nimmt in

Wien (privaten) Zeichenunterricht bei Julius Victor

Berger (1850-1902), einem Wiener Genre-Maler,

der ab 1881 auch an der renommierten Wiener

Kunstgewerbeschule des k.k. Österreichischen

Museums für Kunst und Industrie als Professor un-

terrichtet. Julius Berger empfiehlt dem jungen

Freiherren Ferdinand von Reznicek, sich "frischen

Wind" um die Ohren blasen zu lassen und eine Reise

nach Paris zu unternehmen. Dort könne er sich mit

der "Belle Epoque" und dem plakativ-grafischen Stil

der neu aufkommenden französischen "Art Nouveau"

auseinanderzusetzen. Möglicherweise gibt er ihm

auch die Adresse von Alphonse Mucha weiter, der im

selben Jahr - unterstützt von dessen Mäzen, dem

kunstsinnigen Wiener Grafen Khuen von Belasy, zu

Studienzwecken in Paris weilt und dort ein eigenes

Künstleratelier einrichtet. Graf Khuen von Belasy ist

mit der Familie Reznicek durch gesellschaftliche Kon-

takte in Wien verbunden. In Belasys Wiener Stadt-

palais wurden mehrfach Konzerte mit Kompositionen

der Rezniceks gegeben, die diese in einzelnen Fällen

auch selbst dirigierten. Ob sich Ferdinand, Freiherr

von Reznicek und Alphonse Mucha jemals persönlich begegnet sind, ist wahr-

scheinlich, bisher aber nicht eindeutig belegt. Viele Indizien sprechen aller-

dings dafür, da Ferdinand von Reznicek später eigene Studienzeichnungen

und Entwurfsskizzen von Jugendstil-Schönheiten anfertigt, die bis in's Detail

dem damaligen "Style Mucha" entsprechen und im übrigen auch ähnliche

inhaltlich-allegorische Bildelemente aufnehmen, die auch Mucha als Attribute

junger Frauen in seiner Portraitmalerei benutzte.

1888 Anlässlich einer weiteren Bildungsreise nach München, sieht sich Ferdinand

von Reznicek an der "Königlichen Akademie der Bildenden Künste" um. Die

Akademie hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf ("Münchner Schule") auf-

zuweisen, befindet sich aber bereits im Umbruch: Auch hier sind künstle-

rische Spaltungstendenzen zu beobachtern. Unter den Studenten ist die Unzu-

friedenheit mit dem festgefahrenen, durch die Müncher "Malerfürsten" (Franz

von Defregger, Franz von Stuck, Franz von Lenbach, Wilhelm von Kaulbach,

Karl Theodor von Piloty etc.) gegründeten und strikt hochgehaltenen "Akade-

mischen Historismus" deutlich spürbar.

1889 Am 21.10.1889 schreibt sich Ferdinand - damals 21

Jahre alt - unter der Matrikelnummer 601 in die

"Naturklasse" der Münchner Kunstakademie ein.

Seine Klasse wird von Paul Höcker (1854 - 1910) be-

treut. Paul Höcker war zunächst (mit Unterbrechun-

gen in Berlin) als akademischer Zeichenlehrer an

der königlichen Kunstakademie tätig. Ab 1988 wand-

te er sich verstärkt der Lichtwirkung in der Freiluft-

malerei zu und bereitete damit den Weg zum späte-

ren Impressionismus in der Landschaftsmalerei vor.

Ende 1890 wurde er zum Professor auf den vakan-

ten Lehrstuhl von Friedrich August von Kaulbach an

der Königlichen Kunstakademie München berufen.

Das hinderte Höcker aber nicht daran, im Folgejahr

1891 - zusammen mit knapp 90 anderen Künstler-

kollegen - die "oppositionelle" Münchner Sezession zu gründen, als Vorstand

zu kandidieren und sich zum Schriftführer dieses auf Anhieb wichtigsten und

einflußreichsten Münchner Künstlervereins wählen zu lassen.

Paul Höcker ist in München "bestens verdrahtet". Sein Wort hat bei nahezu

allen Münchner Kunstschaffenden Gewicht und seine Personalempfehlungen,

mit denen er seine Studenten "in Brot und Arbeit" bringt, erweisen sich stets

als Volltreffer.

Ferdinand von Reznicek verlegt seinen Wonsitz von Wien nach München. Er

findet sich schnell in München ein und sammelt einen weitgefächerten Freun-

des- und Bekanntenkreis um sich herum. Seine Wohnung (mit Atelier) befin-

det sich im 3. Stock eines Hauses in der Franz-Joseph-Straße 18 in München.

Er wohnt zwar alleine, jedoch keineswegs asketisch. Um die Damenbesuche,

die der junge, charmante Freiherr in seiner Atelierwohnung empfängt, ranken

sich Legenden. Direkt über ihm im 4. Stock haben zwei Freunde - sein Stu-

dienkollege Rudolf Thöny (1866-1950) und dessen Freund, der Zeichner und

Illustrator Rudolf Wilke (1873 - 1908) - deutlich bescheidenere Unterkünfte.

Das Trio ist abends meist gemeinsam unterwegs. Man genießt die studen-

tische Freiheit, das Münchner (Nacht-)Leben (und die Liebe) in vollen Zügen.

Um zumindest etwas unabhängiger von der finanziellen "Apanage" des

Elternhauses zu sein (und vielleicht auch, um bezüglich seines relativ frei-

zügen Lebensstiles nicht stängig Rechenschaft gegenüber den Eltern ablegen

zu müssen), arbeitet Ferdinand neben seinem Studium freiberuflich als

Grafiker für den jungen Münchner Buchverlag des aus der Kölner Zucker-

produzenten-Dynastie Langen & Söhne stammenden Albert Langen.

Wahrscheinlich machte Paul Höcker den aus Paris

zunächst nach Dresden und von dort nach München

zugezogenen Albert Langen (1869-1909) auf seine

talentierten Zeichenstudenten aufmerksam, denn

auch Ferdinands Freunde Eduard Thöny und Rudolf

Wilke arbeiten für dessen Verlag. Es entstehen Pla-

kate, Einladungskarten, Werbeanzeigen, vor allem

aber Bucheinbände und Illustrationen. Innerhalb des

Langen-Verlages betreut Ferdinand die "Kleine Bib-

liothek Langen", eine Buchreihe, die sich zur Aufga-

be gestellt hat, die Werke junger aufstrebender

Autoren bekannt zu machen. Seine ausgezeichneten

französischen Sprachkenntnisse und das geschliffene

Auftreten helfen dem Kunststudenten Ferdinand von

Reznicek, Kontakt zu den von Albert Langen wäh-

rend dessen Volontärszeit in Paris an den Verlag ge-

bundenen französischen Autoren zu halten und sie während ihrer Aufenthalte

in München persönlich zu betreuen. Daraus entstehen eine Reihe enger

Freundschaften, so unter anderem mit dem angesehenen französischen

Modeautor Marcel Prevorst. Bei Albert Langen hat "FF" - der "flotte Franz"

wie man Ferdinand im Verlag tituliert - schon bald ein Stein im Brett.

1895 Ferdinand von Rezniceks akademisches Kunststudium endet wohl per

schleichenden Übergang in eine mehr oder minder "auskömmliche" Fest-

einstellung als redaktioneller Mitarbeiter im Albert-Langen Verlag. Ein genauer

Exmatrikulationstermin ist jedenfalls nicht verzeichnet und auch ein regulärer

Studienabschluß, im Allgemeinen dokumentiert durch die Überreichung des

"Akademiebriefes" ist nicht dokumentiert.

Simplicissimus

1896 Zusammen mit dem deutschen Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler

Frank Wedekind (1864-1918) konzipiert Albert Langen nach dem Vorbild

der französischen Zeitschrift "Gil Blas Illustre" eine illustrierte Literaturrevue,

die vierzehntägig in deutscher Sprache erscheinen soll. Ihr Ziel ist es, neue

literarische Texte vorzustellen und diese durch einfühlsame - oder auch

reißerisch-provozierende Illustrationen dem Publikum näherzubringen.

Ferdinand von Reznicek ist von Anfang an ausführend an dem Projekt be-

teiligt. Albert Langen wählt für seine Literaturrevue den Namen:

"Simplicissimus" Am 4.4.1896 erscheint die Erstausgabe. Zurückzuführen auf

den Einfluß des Gesellschafts-Dramatikers Frank Wedekind wandelt sich mit

der Aufnahme sozialkritischer Texte rasch und nachhaltig der Zuschnitt des

Blattes. Die Literaturrevue wird zum Satiremagazin Simplicissimus.

Ferdinand von Rezniceks Erfahrungen mit dem Wiener Satiremagazin Kikeriki

zahlen sich nun aus. Er erhält seine Festeinstellung und avanciert alsbald zu

einem der wichtigsten Zeichner des Magazins, dessen Publikumserfolg zu

einem nicht unerheblichen Maße auf seine gezeichneten "Beobachtungen" in

den Salons der "feinen (Münchner) Gesellschaft", in Boudoirs, Separees,

Nachtbars, in Schlafzimmern, Theater- und Ballsäälen zurückzuführen ist.

Vielleicht mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Ferdinand gerne einen

"guten Schuß Erotik" in seine Zeichnungen "verpackte". Nichts richtig Nacktes,

aber dennoch viel situationsbedingt Anregendes, eben Frivoles und Dekaden-

tes. Ferdinand thematisierte gerne Paarbeziehungen, vor allem Frauen aller

Gesellschaftsschichten, die durch ihre Bekleidung, durch ihr situations-

spezifisches Verhalten und die liebevoll ausgearbeiteten Interieurdetails ein

beredetes - weil pointiert überzeichnetes - Abbild der jeweiligen Lebens-

verhältnisse der "upper class" wiedergeben. Die gezeichneten "Beobach-

tungen" erhielten häufig erst ihre bissig-satirische Würze durch die Bildunter-

schriften, die in aller Regel durch die Textredaktion nach Vorlage der Zeich-

nungen spezifisch dazuerfunden wurden und vielfach eine boshafte Kritik an

den herrschenden Usancen in der vermeindlich "guten" Gesellschaft, vor

allem natürlich des (noch) priviligierten Adels sowie des Miltärs beinhalteten.

Später wurden auch die "Neureichen" mit ihrer Sucht, vornehm und mondän

zu erscheinen, auf's Korn genommen.

1900 Ferdinand (Franz) Freiherr von Reznicek lernt seine

spätere Frau Anni (oder Anny) kennen. Sie ist bür-

gerlicher Abstammung und soll aus einer Kunsthand-

werkerfamilie stammen. Eine ausgesprochen schöne

Frau, deren damenhafte Erscheinung Ferdinand fort-

an in vielen seiner Zeichnungen wiedergibt. Sie steht

ihm für situationsbedingte Haltungsstudien Modell.

Ihre nach der damaligen Mode aufgesteckt-hochge-

bundene Haarpracht, die Ferdinand mit liebevoller

Akuratesse zu Papier bringt, ist Vorbild für viele

junge Frauen des "Jugendstils".

Zu welchem Termin das Paar heiratet, ist nicht über-

liefert. Wahrscheinlich, wie die Gelatineabzüge von

einigen Münchner Photo-Studios vermuten lassen,

zwischen 1902 und 1903. Die Ehe bleibt kinderlos.

Ferdinand (Franz) Freiherr von Reznicek und seine Frau Anny von Reznicek

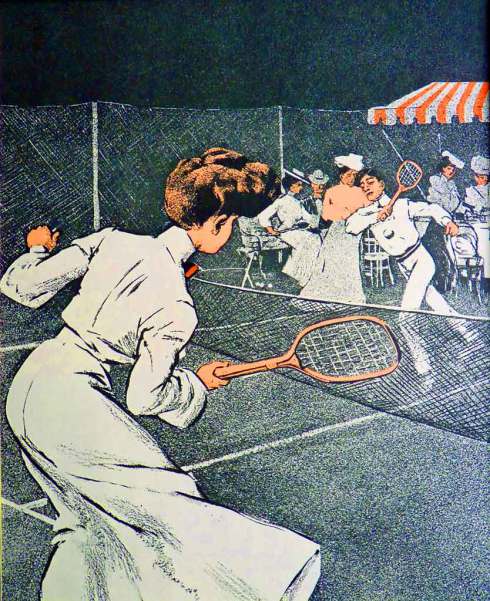

Reznicek-Zeichnung aus der Reihe: "Deutscher Sport"

Ferdinands "Zeichnungen aus der mondänen Welt"

entstehen stets aufgrund eigener, gut vorbereite-

tern Recherchen und Beobachtungen des Künstlers.

Die Anregung zu der Zeichnung "Deutscher Sport"

(siehe oben) erhielt Ferdinand beispielsweise von

seiner angeheirateten Verwandten Paula von

Reznicek, die als Journalistin und Schriftstellerin

tätig war und "nebenbei" große Erfolge als Tennis-

spielerin für sich verbuchen konnte. Sie stand ihm

u.a. für die notwendigen Bewegungsstudien (Arm-

und Handhaltung) Modell. Zudem lieferte sie ihm

Hintergrundsinformationen aus der Welt des Sports.

Paula von Reznicek (geborene Heimann) war später in zweiter Ehe mit dem

Rennfahrer Hans Stuck verheiratet. Ferdinand hatte bereits über die Gebrü-

der Hans und Ernst Neumann, die beide für die Zeitschrift "Jugend" zeichne-

ten, Kontakt zur deutschen Motorsportszene, die um die Jahrhundertwende

zwar noch in der Entwicklung war, aber im gemeinen Volk bereits die Aura

von Rasanz, Hochleistung, technischem Fortschritt und Exklusivität besaß.

Die Motorsportszene war damals ausgesprochen mondän. Sie lebte im We-

sentlichen von mehr oder minder vermögenden "Herrenfahrern", die um

sich herum einen eigenen Kreis von Enthusiasten versammelten und als

Schlüsselkäufer von den Automobilfirmen massiv umworben wurden.

Ernst Neumann war ein umtriebiger "Tausendsassa" in München. Neben

seiner Zeichnertätigkeit für die Zeitschrift "Jugend" konstruierte er die

seinerzeit sehr bekannten und erfolgreichen "Neander-Fahrmaschinen",

fertigte sie in einer eigenen Werkstatt und gründete einen eigenen Rennstall

mit Neander-Motorrädern und Neander-Rennautomobilen.

Unter anderem baute Ernst Neumann in seiner in der Eifel bei Düren gele-

genen Werkstatt für Opel die früheren, raketengetriebenen Opel-Rennwagen

und auch "Auto Union" und "Daimler-Benz" griffen auf sein spezifisches

Konstrukteurswissen beim Aufbau ihrer eigenen Rennwagen zurück.

Es sind solche persönlichen "Jet-Set-Kontakte", die Ferdinand von Rezniceks

Simplicissimus-Zeichnungen so authentisch und lebensecht machen. Zudem

waren alle seine Frauengestalten jeweils nach der neuesten Mode gekleidet.

Ob als Hausherrin oder als Bedienstete, ob als mondäne Dame oder als

Straßenmädchen, ob als brave Gattin oder als ausgehaltene Kurtisane,

immer portraitierte Reznicek seine Modelle in ihrer (mehr oder minder)

schönen Weiblichkeit, zu der - der damaligen, eigentlich recht prüden Zeit

entsprechend - nun auch körperbetont eng anliegende Bekleidung, geschnür-

te Mieder, Wespentailien, aufwändige Hüte und Frisuren gehörten.

Tatsächlich wurde der Simplicissimus - eben wegen seiner pikanten "Mode-

zeichnungen" - auch als "trendsetzendes Unterhaltungsmagazin" hoch ge-

schätzt.

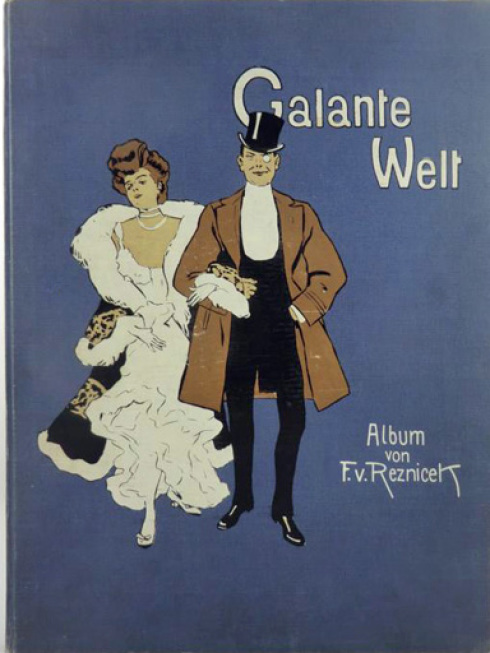

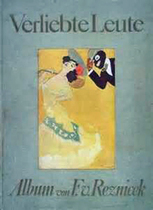

Reznicek - Alben

Mit der Zeit gab der Albert-Langen Verlag eine Sammlung der besten

Simplicissimus-Zeichnungen von Ferdinand von Reznicek in Form farbiger

"Modealben" heraus. Sie fanden reißenden Absatz, wurden mehrfach in

Nachauflagen nachgedruckt und gelten heute als gesuchte Sammelstücke,

die exemplarisch den "Geist" der damaligen Zeit wiedergeben.

Ferdinand von Reznicek: Zeichnungsalben, Albert-Langen Verlag, München

oben links: Verliebte Leute (1904) oben rechts: Der Tanz (1907)

unten links: Sie (1908) unten rechts: Unter vier Augen (1909)

Wer den Simplicissimus las, gab damit auch seiner "oppositionellen" Ein-

stellung zu den herrschenden (gesellschafts-)politischen Verhältnissen Aus-

druck. Ein Faktum, dass durchaus zur Modernität, zu einer beflissendlich

zur Schau gestellten mondänen Dekadenz und zum ausgeprägten Fatalis-

mus in Offiziers- und Adelskreisen um die Jahrhundertwende gehörte.

Ferdinand Freiherr von Reznicek war von 1896 bis zu seinem Tod 1909

ununterbrochen beim Simplicissimus beschäftigt. Von Anfang an war er

einer der prägendsten Zeichner des Blattes. Der Gründer und Inhaber des

Verlages - Albert Langen - trug seinem inzwischen auch zum guten persön-

lichen Freund avancierten Chefzeichner die Mitherausgeberschaft am

Simplicissimus an. Ferdinand nahm diese Herausforderung dankend an,

behielt sich aber vor, darüber hinaus noch weitere freiberufliche "Engage-

ments" bei verschiedenen Münchner Zeitschriften - unter anderem bei der

teilweise konkurrierenden Münchner Zeitschrift: "Die Jugend" - anzunehmen.

Er wollte um jeden Preis vermeiden, zuviel "Stallgeruch" beim Simplicissimus

zu erlangen und dadurch in seiner Zeichnungsstilistik auf ewig festgelegt zu

sein. Tatsächlich hat er es geschafft, auch für andere Münchener Publika-

tionen - wie beispielsweise die "Fliegenden Blätter" und andere gesellschafts-

satirische Wochen- und Monatsmagazine prägend zu werden. Vielleicht nicht

ganz so, wie er den Simplicissimus in seiner inhaltlichen Ausrichtung als

interlektuelles literisches Satiremagazin mitgeprägt hat, wohl aber in der

Durchsetzung eines Zeichnungs- und Darstellungsstils, den man heute in

Deutschland - in Analogie zum Namen des einschlägigen Münchner Ver-

öffentlichungsorgans - als "Jugendstil" bezeichnet. Ferdinand Freiherr von

Reznicek war als bildender Künstler überaus produktiv. Im Laufe seines

Berufslebens hat er alleine für den Simplicissimus weit über 1000 Druck-

vorlagen, darunter etliche Titelblätter gezeichnet.

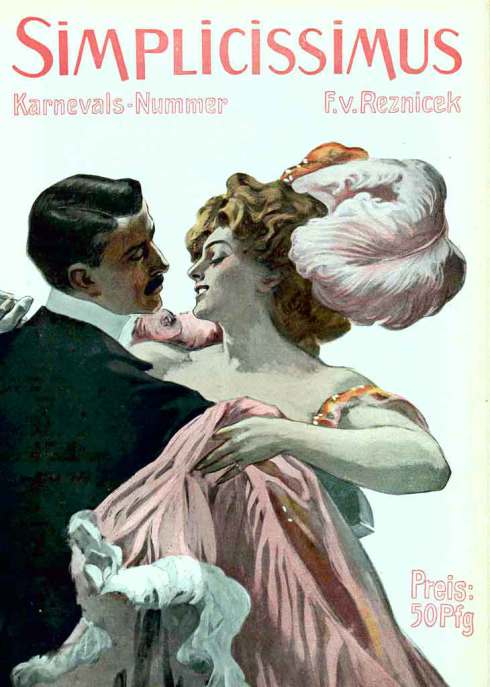

Zusammenstellung von Simplicissimus-Titelblättern

(gezeichnet von Ferdinand von Reznicek)

(Zur Vergrößerung bitte auf die Abbildungen klicken)

1906 Im Laufe des Jahres 1906 - Ferdinand ist gerade 38 Jahre alt geworden, wird

bei ihm eine chronische Magen-Darmentzündung diagnostiziert, aus der sich in

den folgenden Jahren ein Darmkrebs entwickelt. Der Künstler sieht sich

gezwungen, seine Arbeit im Albert-Langen-Verlag deutlich einzuschränken.

Es ist ihm allerdings eine Herzensangelegenheit, die jährlichen Sonderaus-

gaben des "Simpl", wie das Magazin im internen Jargon genannt wird,

weiterhin federführend zu gestalten. Vor allem die Sonderausgaben zum

Karneval, respektive zum "Münchner Fasching", der für die "Upper-Class"

stets mit mondän-eleganten Bällen und für das gemeine Volk stets mit hand-

fest-zünftiger Kneipen- und Bierzelt-Unterhaltung verbunden ist, erreichen

quer durch alle Gesellschaftsschichten hohe Auflagen. Ferdinand läßt diese

Gegensätze "lustvoll" aufeinandertreffen.

"Nichts ist emotional so ansteckend, wie gesellschaftlicher Voyeurismus und

die Freude, selbst zum Kreis der "Erlauchten" zu gehören, respektive der

unverhohlene Neid, wenn man selbst nicht mitmachen darf und zusehen

muß, wie andere sich vergnügen."

Simplicissimus-Sonderausgaben zur Münchner Karnevals-/Faschingszeit

1909 Am 30.04.1909 verstirbt überrraschend Ferdinands Freund und Förderer,

der Verleger Albert Langen im Alter von 40 Jahren in München. Dieser hatte

zuvor Ferdinand zum künstlerischen Leiter des Gesamtverlages, verantwort-

lich für das Erscheinungsbild des literarischen Buchprogramms ebenso wie für

die verschiedenen Periodikas des Hauses - vor allem natürlich für das

Satiremagazin Simplicissimus - bestellt. Ferdinand wollte unter allen Um-

ständen dem Wunsch seines Freundes gerecht werden. Er plante, sich

bezüglich seines chronischen Darmleidens schnellstmöglich in einer Münchner

Klinik operieren zu lassen. Noch drei Tage, bevor er sich in die Klinik begab,

"werkelte" er in seinem Verlagsbüro und stellte in Nachtarbeit die letzten drei

Zeichnungen für die anstehenden Ausgaben des Simplicissimus her.

Ferdinand von Rezniceks letzte drei Zeichnungen für den Simlicissimus wurden später posthum veröffentlicht (Zur Vergrößerung bitte auf die Abbildungen klicken).

11.05. Die Operation verlief leider nicht reibungslos. Ferdinand (Franz) Freiherr von

1909 Reznicek erlitt am 11.05.1909 - knapp zwei Wochen nach dem Tod seines

Freundes Albert Langen - wohl infolge der Darmoperation - einen Blutsturz

und verstarb kurz vor seinem 41. Geburtstag.

Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau

hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.